La cristiandad medieval. Del Edicto constantiniano de Milán hasta la muerte de San Benito…

El día 14 de mayo de 1733, en la iglesia de San Ambrosio, de…

La devoción al Sagrado Corazón no es sino una forma especial de devoción a…

Lo primero que hemos de advertir es que esta plegaria tiene origen divino y…

Este es un texto de la Enciclopedia Católica que desarrolla en forma erudita como…

«Bienaventurado el que encuentra un amigo bueno, y quien habla a oídos que le…

El mensaje de arrepentimiento y conversión va siempre y primariamente dirigido a nuestros…

Este artículo se ha subsumido en este otro: Cuáles son las Mejores Formas de…

Muchos evangélicos piensan que el Rosario es totalmente referido a María y que el…

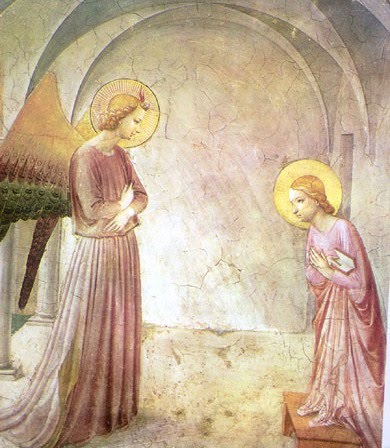

Como han puesto en evidencia los estudios mariológicos recientes, la Virgen María ha sido…

Recibimos una comunicación del Sr. Alejandro Jiménez Alonso que nos envía una exhortación a…