A lo largo de los más de dos mil años de la progresiva vida de la Iglesia de Cristo, innumerables fueron las tensiones y desafíos que debió padecer (y que aún padecerá), motivadas por las diversas desviaciones de las enseñanzas dejadas por el Divino Maestro, sin lugar a dudas promovidas por ‘el padre de la mentira’ y sus lacayos.

A lo largo de los más de dos mil años de la progresiva vida de la Iglesia de Cristo, innumerables fueron las tensiones y desafíos que debió padecer (y que aún padecerá), motivadas por las diversas desviaciones de las enseñanzas dejadas por el Divino Maestro, sin lugar a dudas promovidas por ‘el padre de la mentira’ y sus lacayos.

Expresa el cardenal Ratzinger cuando afirma: “Voy a hacer una observación. Quien estudió en los tratados de teología (…..), verá un cementerio de tumbas de herejías en las que la teología muestra los trofeos de las victorias ganadas. Tal visión no presenta las cosas como son, ya que todos esos intentos que se han ido excluyendo a lo largo de la historia, como aporías o herejías, no son simples monumentos sepulcrales de la vana búsqueda humana; no son tumbas a las que en visión retrospectiva con cierta curiosidad, inútil, al fin; cada herejía es más bien la clave de una verdad que permanece y que nosotros podemos ahora juntarle a otras expresiones también válidas; en cambio, si las separamos, nos formamos una idea falsa. Con otras palabras: esas expresiones no son monumentos sepulcrales, sino piedras de catedral; serán útiles sino permanecen sueltas, si alguien las integra en el edificio; lo mismo pasa con las formulas positivas: sólo son válidas sin son conscientes de su insuficiencia. El jansenista, Saint-Cyran, pronunció una vez estas hermosas palabras: “La fe esta constituida por una serie de contrarios unidos por la Gracia” (cfme. Introducción al Cristianismo, pág. 142 y ss., Ed. Planeta-DeAgostini, Madrid, 1995).

En el presente trabajo se omite tratar el cisma de Oriente, la llamada Reforma Protestante, el cisma Inglés y otros surgidos en ese período, como también el reciente cisma de Mons. Lefébvre, atento que por la magnitud de las consecuencias de tales acontecimientos merecen ser abordados particularmente.

Siglo I

Ebionitas (o Nazorenos) – secta de tendencia judaizante extendida en Palestina y Siria. Sus seguidores fueron aquellos judíos que habían abrazado el Cristianismo pero quisieron conservar muchas de las prácticas y tradiciones propias de la Sinagoga. Creían que Dios había dividido el imperio de las cosas entre Jesucristo y el demonio, concediéndole a éste último, poder sobre el mundo; en cambio a Cristo, le correspondía el poder de la eternidad. Aferrados a un monoteísmo estricto o unitario, sus seguidores promovieron la estricta observancia de la ley de Moisés al considerarla indispensable para alcanzar la salvación. Al rechazar las enseñanzas de San Pablo, no dudaron de acusarlo de ‘apostata’. Dada la dificultad que encontraban en conciliar el unitarismo de Dios con la divinidad de Cristo, optaron por negar esta última. En consecuencia lo imaginaron como un hombre común, creado, hijo de José ( o de un soldado romano) y de María (de quien la mayoría rechazaba su virginidad). Según los ebionistas, Cristo alcanzó el carácter de Mesías o ‘Hijo de Dios’ por sus virtudes ‘divinas’ al habérsele unido un ser ‘celestial’, pero negando que la fe en Él pudiera traer aparejada la salvación.

Rechazaron los escritos del Nuevo Testamento, excepto el de S. Mateo (pero sin el versículo 1,13 que hace referencia a la Virgen), guiándose preferentemente por los apócrifos ‘Evangelio de los Hebreos’ y el ‘Evangelio de Pedro’. Por sus heterodoxas doctrinas fueron repudiados tanto por el pueblo judío por ‘apóstatas’, como por los cristianos por ‘herejes’. No llegaron hasta nuestros días escritos de los ebionitas por lo que sus doctrinas fueron conocidas a través de las referencias que de ellos hicieron tanto Orígenes como San Ireneo. Finalmente, la herejía ebionita eclipsó en el curso del s. IV.

Nicolaítas – secta liderada –se cree- por Nicolás de Antioquía, uno de los siete diáconos designados por los Apóstoles en Jerusalén (ver Hch. 6,5) conforme lo testimonia Tertuliano, entre otros, identificación que los estudiosos han puesto en duda últimamente. Conocidos por sus costumbres licenciosas -las que no consideraron impuras-, provocó, por parte de sus contemporáneos, identificaran el término ‘nicolaíta’ con toda perversión moral y religiosa. Sus doctrinas relativas a la resurrección de la carne y al bautismo reconocían una fuerte influencia del gnosticismo. Esta comunidad es citada y condenada por el apóstol San Juan en el libro del Apocalipsis 2:6,15 y 24. Finalmente, los nicolaítas fueron absorbidos por las diversas corrientes gnósticas que surgieron durante el siglo II.

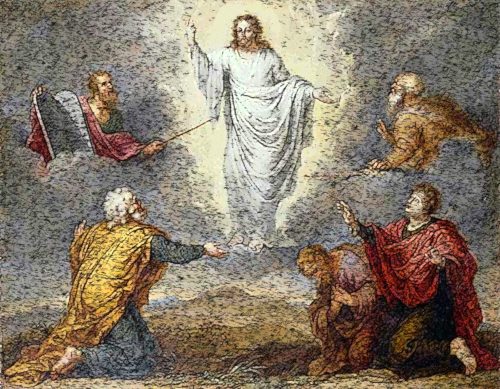

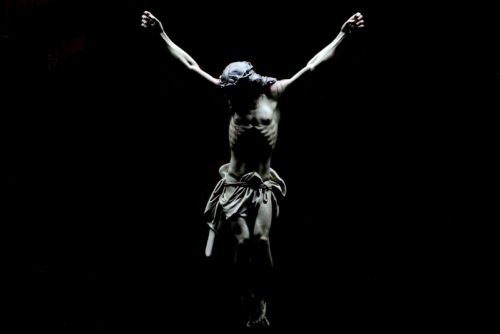

Docetismo – se conoce bajo este nombre a la herejía cristológica de origen gnóstico, que creía ver en la humanidad de Cristo sólo como una apariencia (del griego dókesis). Afirmaron que Aquél no había recibido de María nada corpóreo ya que el Mesías había asumido sólo lo que habría de salvar y, la carne, por cierto, no podía ser salvada, lo que claramente contradice las Sagradas Escrituras en: 1Jn 1,13-14;1Jn 4,2-3;2Jn 7. En síntesis, rechazaron la encarnación de Dios y su sufrimiento, por entenderlo un acontecimiento indigno y escandaloso, pensamiento que se encontraba en consonancia con el paganismo vigente en aquella época, negadora de toda ‘íntima’ intervención divina en la historia del hombre, como lo describe S. Pablo en 1 Cor. 1,23-24.

Como puede observarse, tales doctrinas tendían a comprometer la veracidad del nacimiento, pasión y muerte de Cristo, como así también el valor real de su acción Redentora. Tertuliano y San Ireneo combatieron estas ideas defendiendo con vehemencia la encarnación del Verbo. Finalmente, el docetismo desapareció en el s. III.

Siglo II

Gnosticísmo – conjunto de doctrinas sincrético-religiosas, que adoptó enseñanzas de origen iranianas, judeo-cristianas, caldeas, babilonicas, egipcias e hindúes. Sus principales promotores entre los cristianos fueron Simón el Mago, Cerinto, Carpócrates, Valentino, Satrunino y Basílides, entre muchos otros. Puede reconocerse en la mayoría de los autores gnósticos el haber abrevado tanto en el pensamiento griego, principalmente en las ideas de Plotino, como de parte de aquella teología mística y especulativa de la Sinagoga (Cábala) pervertida bajo la lamentable influencia de las doctrinas panteístas babilónicas, iranianas y persas, como del sabeísmo (culto a los astros) y otras tradiciones religiosas paganas durante los años del obligado exilio (siglos VI a IV antes de Cristo), influjo que algunos estudiosos remontan hasta el s. XVI a.C. durante el período del destierro en Egipto. Así, la visión ‘racionalista’ de los misterios divinos y su total rechazo al recurso de la Fe, impidió a los gnósticos captarlos en su total dimensión y profundidad pues para ellos, la Fe, debía ser reemplazada por los rudimentos de la filosofía.

En consecuencia, y ya que la Verdad podía ser alcanzada solo mediante el recurso de la razón, los misterios de la Fe quedaron subordinadas a las doctrinas cuyo origen reconocen sólo al hombre. Sin que sea posible, en esta breve síntesis, efectuar una descripción única y total del gnosticismo, dada la multiplicidad de las facetas dadas por sus propugnadores, si puede intentarse una relativa caracterización, teniendo en cuenta algunos puntos en común. En ese marco, el gnosticismo sostuvo la existencia de un conocimiento particular o especial, superior a la Fe, cuya consecución permitía alcanzar o asegurar la salvación del alma. Dicho ‘conocimiento’ venía legado por un Revelador Celeste a unos pocos elegidos (o iniciados) el que (como dijimos) constituía el fundamento y garantía de la futura salvación. En consecuencia, el recurso a la Fe quedaba totalmente mitigado como así también la trascendencia de las buenas obras.

Otro elemento determinante del gnosticismo fue su concepción ontológica caracterizada por el dualismo. Si bien creían que el origen de todas las cosas (buenas y malas, espirituales y materiales) provenían de un único super-principio (monismo ontológico), el Pléroma (lo Absoluto identificado con la Nada), recurrieron al dualismo para resolver el problema del Mal. Así, Dios era un ser ‘puro y espiritual’ que se encontraba fuera del mundo, sin contacto real con él, motivo por el cual rechazaron su naturaleza creadora. Tal actividad era concedida a un espíritu intermedio (Demiurgo), autor del mundo sensible y material, al que identificaban con el principio del Mal. Sin embargo, la concepción gnóstica del mal era una realidad positiva (en abierta contradicción con la concepción cristiana para la considera negativa), atento que el mismo –al igual que el bien- provenía de un principio común, lo Absoluto (el Pléroma), donde ambos libraban un combate eterno. De allí se explica el desdén o desprecio que los gnósticos tenían por la noción de pecado. Por otro lado, creían que entre Dios y el mundo material existía una serie de seres espirituales llamados ‘Eones’, cuya procedencia se originaba en una emanación de Dios. Su carácter lo imprimía el grado de cercanía que tenían con el Absoluto. En consecuencia, los más cercanos eran más perfectos que las más lejanas.

La particular visión del mundo material, provocó entre los gnósticos un total rechazo a todos los Sacramentos, especialmente en el de la Eucaristía. Jesucristo era entendido como la encarnación de un ser espiritual (o Eón) por Dios. Entendían que para lograr un conocimiento pleno de sus enseñanzas no bastaba con recurrir a las contenidas en las Sagradas Escrituras, sino que debía recurrirse al ‘conocimiento gnóstico’. Creían que Yahveh era un ser espiritual superior pero de naturaleza caída, el Demiurgo, creador del mundo y de la carne, que había logrado ser adorado por éstos como Dios. A su vez, la redención era equiparada a un mero acto de iluminación (gnosis), mediante el cual el hombre podía liberarse de la prisión que representaba la materia para poder regresar al mundo celestial o espiritual.

Este concluyente rechazo de la materia los llevó inevitablemente a rechazar la realidad de la resurrección de la carne. Varió dentro de las corrientes gnósticas la necesidad del seguimiento de normas ascéticas, por lo que algunas las consideraron indispensables (vgr. Saturnino) y otras no (vgr. Basílides). Algunos llegaron a considerar legítimo renegar de la Fe (en época de persecuciones) para evitar el martirio, entendiendo que la adquisición de un ‘conocimiento liberador’ era una forma más elevada de martirio. Sus prosélitos o seguidores, eran clasificados en tres tipos: 1) los ílicos o materiales, para los que no había salvación posible; 2) los psíquicos, quienes se salvarían con la ayuda de Cristo y, 3) los gnósticos (o perfectos) quienes ya tenían la salvación asegurada. Creían que el mundo material sería definitivamente destruido cuando el Demiurgo (o Yahveh) fuera sometido por Dios, restaurándose así todas las cosas.

Como se ha dicho anteriormente, el gnosticismo estuvo conformado por diversas tendencias, muchas de ellas divergentes entre sí, por ello y de manera sintética exponemos a continuación las más importantes:

1) Valentin, se cree de origen judío o egipcio, fue quizás el mas importante representante del gnosticismo. Proponía que en Cristo se encontraba absorbido el Jesús de los Evangelios, y su misión redentora quedaba rebajada a la de un simple mediador más entre Dios y el Hombre. Por su parte, el hombre tenía la misión de liberarse de la materia ya que ésta tenía por fundamento un principio inferior y de naturaleza malvada. Su visión cosmológica estuvo representada por un mundo espiritual (pléroma), dirigido por un Dios invisible acompañado por 30 eónes superiores. En cambio el mundo material, fue creado por el Demiurgo, quien a su vez creó el Hombre. Sin que aquél supiera, el Hombre había recibido un elemento pneumático que le permite, a su muerte, regresar al mundo espiritual. Creía que el mal es una falsa dirección del bien, atento que surge de la oposición entre el deseo de los eons de unirse al gran abismo (Pléroma) y la impotencia para lograrlo. Enseñaba que el orden actual de las cosas cesaría cuando se realice en la tierra la total redención. Ello provocaría el retorno de todos los seres a su condición primitiva (en el Pléroma), siendo finalmente destruida la materia y con ello, el mal.

2) Saturnino, quien vivió en Antioquia en tiempos del emperador Adriano y predicó en Siria, tuvo en sus doctrinas un fuerte sesgo ascético, al punto de rechazar el matrimonio por considerarlo un acto de naturaleza malvada. Creía que Dios había creado a los ángeles y éstos encabezados por el ángel Yavé, crearon al mundo material y al hombre. Este, sin embargo, poseía una porción o chispa de divinidad que le permitía elevarse al mundo espiritual. Afirmaba que Cristo fue enviado por Dios para redimir al hombre del yugo de Yavé..

3) Basílides, de origen egipcio, difundió sus ideas principalmente en Alejandría. Representó la rama gnóstica que ensalzó el acto mismo del ‘conocimiento gnóstico’ en desmedro de la moralidad de las acciones, al igual que Carpócrates, aunque éste último llevó al extremo tal idea. Afirmaba que en Cristo, primer eón, fue enviado por Dios para liberar al mundo de la esclavitud de Yavé (Demiurgo). Sostenía que Cristo, como ser espiritual increado, no pudo sufrir la pasión, tomando su lugar Simón de Cirene.

4) Bardésanes, sirio, predicó sus doctrinas en Alejandría. En general, continuó el pensamiento de Valentín pero acompañó su prédica con populares himnos litúrgicos. Suponía la eternidad de los principios del bien y del mal. Afirmaba que las emanaciones espirituales del mal al enamorarse de la Luz (el bien) buscaban elevarse al Pléroma (Absoluto), el que estaba constituido por 365 inteligencias denominadas Abraxas.

5) Ofitas, grupo gnóstico que imaginó la expulsión de Adán y Eva del Paraíso junto con la serpiente (tentadora), cuyos descendientes tenían por misión continuar tentando el género humano.

6) Simón, el Mago. Este singular personaje de origen judío o samaritano –citado en los Hechos a los Apóstoles 12, 9 y ss- y que tuvo en Meandro su principal discípulo, creía en la existencia de una primera Potencia Divina, Infinita y Principio de Todo. Ese Primer Dios, identificado consigo mismo, denominándolo Simón, había engendrado a Sophía y a través de ella, engendró el Cosmos, el universo todo. Pero Sophía cayó en las redes de las fuerzas inferiores, o sea, la materia. Simón (la Potencia divina) vino al mundo a rescatarla y a iniciar la redención universal. De allí, que Simón fuera adorado por sus seguidores como Zeus y su compañera, la esclava tiria Helena, quien representaba la encarnación del primer pensamiento traído a la existencia por Dios, era adorada como Atenas.

7) Cerinto, afirmaba –según decía por revelación angélica- que el mundo no era obra de Dios sino de un poder distinto, el demiurgo. Enseñaba que Cristo no había nacido de la Virgen María ni padeció en la cruz, sino que lo hizo Jesús, hijo natural de María, en quien Cristo había morado luego del bautismo, para luego abandonarlo en las horas previas a la pasión. Su particular visión milenarista, le hizo sostener que llegaría tiempos en los que se instalaría un reino terrenal de mil años, en el que Jerusalén sería su centro, y durante el cual los hombres podrían satisfacer todos sus apetitos carnales.

Cabe resaltar que la herejía gnóstica fue especialmente combatida, entre otros, por San Ireneo, Orígenes Tertuliano y San Hipólito romano. Por último, el gnosticísmo clásico si bien ha decaído hasta prácticamente desaparecer, muchas de sus enseñanzas han ido mutando con el correr de los siglos, siendo la llamada ‘New Age’ una de sus principales difusoras en la actualidad. En cambio, los restos de antigua Iglesia Gnóstica aún subsiste en pequeñas comunidades de la Mesopotamia septentrional.

Monarquianismo adopcionista (o dinamista) – Teodoto de Bizancio fue el principal propulsor de esta herejía de corte cristológico. Influido por diversas corrientes ebionitas y gnósticas, sostuvo que Cristo era sólo un hombre común (o un ángel según corrientes adopcionistas más antiguas), nacido sobrenaturalmente de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Creía que su condición divina la recibió al ser ‘adoptado’ como Hijo de Dios durante el bautismo en el río Jordán (según otros adopcionistas ello habría ocurrido después de su resurrección). En consecuencia, el Logos (o Verbo) era sólo una fuerza de energía divina que entró temporalmente en Cristo para poder éste ejercer su misión mesiánica.

A pesar de que Teodoto fue excomulgado por el papa San Victor I (192-201), consiguió formar en Roma una comunidad de seguidores quienes, con el fin de defender sus doctrinas, no solo recurrieron a las Sagradas Escrituras sino al pensamiento de diversos filósofos como Aristóteles, Platón y Euclides. Otros importantes representantes de la herejía adopcionista fueron Teodoto el Joven, quien afirmaba que Melquisedec era una especie de intermediario entre Dios y los ángeles, y principalmente, Pablo de Samosata, obispo de Antioquía (260-268) y el obispo de Sirmio, Flotino (excomulgado en el año 351). En sus predicaciones Pablo comenzó a negar la doctrina trinitaria como la divinidad de Cristo, ante lo cual en el año 264 se convocó a un sínodo con la finalidad de exigirle una retractación de sus opiniones. La actitud dubitativa por él demostrada motivó que en un nuevo sínodo (268) se decidiera excomulgarlo y deponerlo del cargo eclesiástico que ostentaba.

En el curso de la historia, y antes de la aparición de Teodoto de Bizancio como de Pablo de Samosata, hubo una versión más antigua y mitigada del adopcionismo, que lo encontramos entre los años 140-150 en el pensamiento de Hermas (se cree de origen judío), hermano del por entonces papa S. Pio I (142-157) y autor del famosísimo “El Pastor’. Según aquél, Cristo es el siervo escogido (adoptado) por Dios, en quien habita el Espíritu Santo (al que no concibe como persona sino como una potencia divina) y participa de sus privilegios con motivo de su fidelidad.

Por útlimo, en el curso del siglo VIII reapareció el adopcionismo reformulado por el obispo de Urgel, Félix y por Elipando de Toledo. La herejía fue condenada solemnemente durante el segundo Concilio Ecuménico de Nicea (787) y luego por el papa Adriano I en el año 794.

Montanismo (del griego enkrateia = abstinencia, templanza) – herejía de tendencias milenaristas y místicas, suscitada por Montano, natural de Frigia (Asia menor). Anunció el próximo advenimiento de Cristo, el descenso de la Santa Jerusalén y la instauración del reino milenario profetizado en el libro del Apocalípsis. Junto a sus discipulas, Prisca (o Priscila) y Maximila, predicó una rigurosa moral, prohibiendo las segundas nupcias, el placer, los adornos las artes y la filosofía. Promovió el ayuno periódico como así también el testimonio a través del martirio. Montano creía que por inspiración divina todo hombre estaba en condiciones de ser ‘profeta’, condición que él mismo creía tener. Una de sus doctrinas más controvertidas fue el rechazo de toda posibilidad de perdón y restablecimiento de la comunión con la Iglesia de todo aquél bautizado que hubiera cometido actos impuros. El montanismo se extendió principalmente en Asia menor donde se constituyó en una iglesia organizada. El gran apologeta latino, Quinto Septimio Florente Tertuliano, natural de Cartago, cayó en el error montanista en el año 207, perdurando en él hasta el final de sus días. El montanismo fue particularmente combatido por Apolinar de Getápoli, Milcíades, Apolonio y Gayo. Durante el s. III prácticamente se extinguió, quedando pequeños vestigios en oriente.

Encratismo – herejía promovida por el doceta Julio Cassiano, autor de la obra ‘Según la Continencia’, y por su discípulo Taciano, siendo este su innegable organizador. Orientados por el principio gnóstico que tiene a la materia identificada con el mal (dualismo gnóstico), y en la creencia de que había que luchar denodadamente contra ella, profesaron un riguroso ascetismo prohibiendo tanto la consumición de vino (celebraban la eucaristía con agua) y de carne, como así también la ostentación de riqueza. Tildaron la práctica matrimonial como una exaltación de la materia y por ende del mal. Se cree que los apócrifos Hechos de San Pablo, San Juan y San Pedro fueron escritos por seguidores del encratismo.

Las diversas posturas que surgieron de su seno originaron un sin fin de nuevas sectas, entre las cuales corresponde destacar a la de los Severianos, liderados por un tal Severo, quienes influenciados por las secta de los ebionitas, rechazaron todas las epístolas de San Pablo como los Hechos de los Apóstoles. También encontramos a los Continentes muy influenciados por los maniqueos; los Apotácticos (o renunciadores) quienes se caracterizaban por llevar una vida fuertemente ascética al punto de renunciar a todo placer temporal; los Acuarianos o hidropasianos, cuyo nombre deriva de su práctica de celebrar la Eucaristía sólo con agua, y por último, los Sacóforos, los que se distinguían por la vestimenta que utilizaban. Sus principales adversarios fueron hombres de la talla de Tertuliano, Epifanio, San Hipólito romano, San Ireneo, Orígenes y Clemente de Alejandría. Durante el s. IV, el asceta capadocio, Eustaquio de Sabaste, dio un nuevo impulso al encratismo, el que fue condenado en el año 390 por el papa san Siricio (385-398) durante el sínodo llevado a cabo en Sido de Panfilia, para luego desaparecer.

Marcionismo – herejía de origen gnóstico, difundida por Marción, natural de Sínope (hoy Turquía). Llegado a Roma (139) decidió fundar su propia Iglesia al ser expulsado de la comunidad cristiana a la que concurría en al año 144. Anteriormente ya había sido excomulgado por su padre, quien se cree era obispo de Sínope. Marción, en sus enseñanzas, diferenciaba el Dios revelado en el Nuevo Testamento del Dios del Antiguo Testamento, siendo el primero misericordioso y benévolo a diferencia del Dios de Israel al que entendía como el de justicia, señor del mundo en el que había impuesto la ley y el temor. Consideraba al cristianismo como la sustitución del judaísmo y no como su cumplimento.

Estableció el primer canon conocido del Nuevo Testamento, del que aceptaba como canónicos sólo al Evangelio de Lucas y las diez Espístolas de San Pablo, rechazando el resto como todo el Antiguo Testamento. Negó que Cristo hubiera nacido de la Virgen María según la carne, como así también negaba su muerte real en la cruz al carecer Aquél de un cuerpo real (sólo era aparente). Practicante de un ascetismo riguroso, prohibió el vino, la carne y el matrimonio. Combatieron esta herejía San Ireneo, Tertuliano, San Justino, Melitón de Sardes y Teófilo de Antioquía. Un discípulo de Marción, Apeles, dio un nuevo impulso a sus doctrinas, pero modificándolas en algunos aspectos. Rechazó el principio dualista del gnosticísmo, afirmando que la creación había sido obra de un ángel caído y no del Demiurgo (a quien identificaba con el Dios del A.T.). Creyó en la preexistencia de las almas, considerando que las mismas habían sido encerradas en un cuerpo al ser arrojadas al mundo material, salvo en el caso de Cristo que por su condición celestial no fue éste el que estuvo en el mundo terrenal sino su apariencia. Definitivamente, el marcionismo se extinguió en el s. V.

Siglo III

Maniqueísmo –conjunto de doctrinas difundidas por Mani (Manes o Manijaios), natural Mardin, Mesopotamia (216), quien nació en el seno de una noble familia persa aunque se cree de origen judío. Según Manes, a la edad de 13 años fue testigo principal de una visión del Espíritu Santo que le reveló una nueva doctrina. Mas allá de esta fábula, en realidad si recibió de joven una fuerte influencia del gnosticismo, del marcionismo como de las enseñanzas judeo-cristianas. Su intención original fue la de crear una nueva religión de carácter ‘universal’ que lograra abarcar a todas las demás religiones. Así, para la formulación de sus exóticas doctrinas se valió del cristianismo, del zoroastrismo y del budismo.

Luego de fundar su propia iglesia, difundió sus doctrinas por la India, Egipto, China, Mongolia, norte de Africa y aún España, siendo perseguido en Persia donde terminó sus días decapitado en prisión (276). Sintéticamente, sus teorías se centraban en la eterna lucha entre el bien y el mal, propio del dualismo gnóstico, arguyendo la existencia de un principio de Luz y otro de las Tinieblas, ambos increados, siendo éste último el creador del mundo material. En contrapartida, de la Luz procedían las almas humanas las que habían caído prisioneras al mundo material. Ambos principios eran opuestos, pero entre ellos, el Bien y el Mal, no hay un abismo que los separa sino que sus límites se tocan o rozan, sin confundirse. Es decir, donde uno concluye comienza el otro.

Manes creía que para alcanzar la salvación el hombre debía obtener una iluminación especial, lo que podía obtenerse mediante el ejercicio de la limosna, la oración y el ayuno, considerando tanto a Buda, Cristo y a Zoroastro como ‘profetas superados’. Jesús tuvo la misión de comunicar esa ‘iluminación’ y por ende, era considerado ‘maestro y salvador’, siendo Mani el enviado de Jesús, su Apóstol por excelencia. La iglesia maniquea estuvo constituida por una organización fuertemente jerárquica y la vida de sus seguidores se rigieron por rigurosas reglas morales. Así, promovió Mani la abstención de las relaciones sexuales, la consumición de carne y vino, prohibió el recurso a la mentira y el perjurio, la blasfemia, la apostasía, el juramento como el de participar en guerras. Sus seguidores se dividían en ‘élegidos’, quienes eran los que practicaban las creencias maniqueas y por ello tenían garantizado su ingreso al ‘paraíso de luz’; y los ‘oyentes’ quienes sólo escuchaban sus prédicas y que por no practicar a conciencia la fe maniquea, a su muerte debían transmigrar sus almas de cuerpo en cuerpo, hasta llegar al de un elegido que lo llevaría a la salvación. En su culto, no se administraba nada que se asemejara a los sacramentos (los que eran rechazados por Mani) salvo una caricatura de lo que es la eucaristía, la que estaba reservada a unos pocos elegidos. Actualmente subsisten algunas comunidades en oriente, siendo su fiesta principal la que celebran durante los primeros meses de cada año, denominada “Bema” y en el que se recuerda el supuesto martirio de su maestro, Mani.

Monarquianismo modalista (o patripasianismo) – La herejía modalista fue difundida principalmente por Noeto de Esmirna, Epígono, Cleómenes, Praxeas y Sabelio. Rechazaron éstos –aunque diferenciados por matices propios- el dogma Trinitario, por considerar que la misma ponía en peligro la unidad de Dios. En general, y para salvar tal dificultad, sostuvieron que Dios era una única Persona Divina pero que actuaba de diversos ‘modos’ o ‘funciones’ para hacerse conocer por el hombre y salvarlo. Noeto de Esmirna, quien predicó principalmente por Asia Menor, acusó a la Iglesia de ‘dietismo’, atento entendía que ella defendía la existencia de una divinidad doble, la del Padre y la del Hijo, lo que motivó que en el año 200 fuera excomulgado de la Iglesia de Esmirna. Praxeas, solía ufanarse de haber confesado su fe en tiempos de persecución. En el período en que residió en Cartago tuvo en Tertuliano un implacable adversario, al punto tal que escribió contra Praxeas la notable obra ‘Adversus Praxeam’.

Como fruto de su sólida y abrumadora argumentación, impulsó a Praxeas a retractarse. Dentro de esta corriente, en el s. III surgieron dos nuevos líderes del modalismo, Cleómenes y Sabelio de Ptolemaida. Sin duda alguna, sobresalió la figura de éste último atento que fue quien renovó las ideas de sus antecesores. Influenciado por el monoteísmo riguroso propugnado por los judíos, consideraba a Dios como una sustancia individual y universal, eterna y espiritual (o mónada) que se manifestaba en tres operaciones diversas: como Padre creó el mundo, como Hijo fue su redentor y como Espíritu Santo obraba en su santificación. Sus ideas hacían emanar de la unidad silenciosa, tranquila y absoluta de Dios, el alma de Cristo, el Espíritu Santo y por último, el alma del hombre y de todo el unvierso. Estas doctrinas alcanzaron un nivel tan inusitado de aceptación que todo tipo de monarquianismo fue designada en adelante bajo el nombre de ‘sabelianismo’. Combatida la herejía por Tertuliano, Eusebio de Cesarea, San Hipólito y San Hilario de Poitiers, el modalismo fue condenado por los papas San Calixto ( (218-222), San Dionisio (259-268) y San Felipe I (269-274), para luego languidecer en el s. V.

Subordinacionismo – conjunto de opiniones teológicas de carácter heterodoxo elaboradas por diversos autores cristianos que, con el fin de contrarrestar la herejía modalista, intentaron explicar y defender la doctrina trinitaria. En general, es unánime la opinión de los estudiosos en el sentido de que el subordinacionismo no constituyó una herejía propiamente dicha, puesto que si bien contrariaba la ortodoxia de la doctrina, nunca pretendió –por parte de sus propugnadores- constituirse en una doctrina oficial, sino un intento, una mera opinión teológica que, al ser llamados sus autores por la Iglesia a atenerse fielmente a las doctrinas ortodoxas, estos se sometieron a sus dictados pacíficamente. Influenciados por la filosofía estoica, los subordinacionistas cometían el error de destacar exageradamente la distinción existente entre el Padre y el Hijo, al punto de llegar a subordinar –en mayor o menor medida- el Hijo al Padre.

Así, pensaban que en el Hijo de Dios operaban dos realidades diversas: una, la del Logos interior, esto es, la Palabra pensada, formulada mentalmente, igual al Padre eterno; la otra, era la del Logos exterior, o la Palabra pronunciada, pensada por el Padre como instrumento de la creación que permite el contacto con el mundo fuera de Dios, y en tal carácter, no era igual a Dios-Padre, ni eterno como El, puesto que la creación viene en el tiempo, por lo que el Hijo de Dios (como la creación), en su carácter de Logos exterior, no es sino fruto de una libre decisión de Dios. En consecuencia, si Dios es quien determina crear al mundo, necesariamente el Hijo se encuentra subordinado al Padre. Muchas ideas de los llamados Padres de la Iglesia fueron influidas por estas opiniones, como fueron los casos de Justino, Hipólito, Orígenes y Tertuliano.

Novacianismo – se conoce con este nombre al cisma llevado a cabo en el año 251 por el presbítero romano, Novaciano. La disputa surgió cuando el papa san Cornelio (251-252) dispuso el perdón y readmisión de aquellos que, durante las persecuciones, habían apostatado o renegado (relapsos) de su Fe, en la medida que estuvieran dispuestos a cumplir una penitencia. Novaciano se rebeló contra esta disposición al considerar que aquellos no podían ser readmitidos, ya que la iglesia sólo podía estar conformada por hombres ‘puros y santos’. Ello motivó que fueran condenadas sus teorías en un sínodo llevado a cabo en el año 251. Ante ello, Novaciano y sus seguidores desconocieron la autoridad del legítimo pontífice, haciéndose designar en su lugar, ocupando Novaciano un triste lugar en la historia de los anti-papas (251-268). La Iglesia novaciana se desarrollo principalmente en oriente próximo, las que definitivamente desaparecieron en el curso del s. VII.

Otro cisma, de características similares a las del novacianismo, tuvo lugar en el seno de la iglesia nor-africana. Esta fue encabezada por el presbítero Novato y su bienhechor, Felicísimo. El por entonces, obispo de Cartago, Cipriano había dispuesto normas similares a las promulgadas por el papa Cornelio respecto a la admisión de apostatas y renegados. A diferencia de los novacianos, Novato y Felicísimo rechazaron tal disposición reclamando la abolición de la necesidad del cumplimiento de una penitencia. Para lograr sus objetivos, paradojalmente se aliaron a los novacianos, pero poco tiempo después y sin haber conseguido mayores frutos, el movimiento se disolvió.

Por último, un nuevo cisma (bajo las mismas características del promovido por los novacianos) se produjo a inicios del siglo IV, encabezado por el obispo de Licrópolis (Tebaida), Melecio. A causa de las persecuciones ordenadas por el emperador Diocleciano (243-313), el obispo de Alejandría, Pedro, no podía ejercer su ministerio, por lo que Melecio decidió actuar en su lugar. Al aminorar el hostigamiento de las autoridades, Pedro pudo volver a su sede (306) y entre sus primeras decisiones fue la de resolver la situación de los apóstatas y renegados (relapsos). Al adoptar medidas moderadas y conciliatorias para resolver su situación, al igual que el papa Cornelio, Melecio decidió repudiarlas provocando un cisma y creando una nueva iglesia a la que denominó ‘Iglesia de los Mártires’. En el año 308, por su actitud de rebeldía, Melecio fue condenado a trabajos forzados en el exilio.Al morir el obispo Pedro (+311), decidió regresar para fallecer poco tiempo después. Con la aparición de la herejía arriana y encontrándose muy menguadas las fuerzas de la comunidad fundada por Melecio, decidieron unirse a aquella para luego desaparecer durante el curso del s. VI.

Siglo IV

Arrianismo – Resulta ésta una de las herejías más importantes surgidas desde dentro del Cristianismo. Su nombre recuerda a su promotor, el sacerdote libio y al parecer de origen judío, Arrio (256-336), dotado de una gran elocuencia y erudición. Discípulo de Luciano de Antioquía (fundador de una célebre escuela teológica), fue ordenado sacerdote ejerciendo su ministerio en Baucalis, una de las nueve iglesias de Alejandría. No fue sino hasta haber alcanzado la edad de 60 años (320) cuando comenzó a predicar sus particulares doctrinas, caracterizadas por un descarnado realismo teológico tendiente a eliminar el sentido del ‘misterio’ que, para muchos, se debió a una fuerte influencia de las escuelas filosóficas vigentes por entonces (aristotelismo, platonismo, estoicismo y muy especialmente las enseñanzas del judío alejandrino, Filón).

Tales influencias resultaron a la postre, la clave para que sus ideas se impusieran rápidamente entre sus contemporáneos. Arrio enseñaba que Dios era uno, trascendental al mundo, en el que no había más que un principio, el Padre. Si bien no negó explícitamente la doctrina Trinitaria, la comprensión que hacía de la misma lo alejó definitivamente de la ortodoxia. Así, al identificar los términos engendrado y creado, creía que el Verbo no podía ser equiparado a Dios-Padre puesto que Aquél era la primer creación de Dios, superior a todas las demás, al que solía designar con los títulos de Logos, Sophía y hasta Dios, pero aclarando que el Hijo no era igual ni consubstancial al Padre, ya que, entre el Verbo y Dios existía una abismo de diferencia.

Recurriendo a sus propias palabras, Arrio afirmaba “el Hijo no siempre ha existido (…), el mismo Logos de Dios ha sido creado de la nada, y hubo un tiempo en que no existía; no existía antes de ser hecho, y también El tuvo comienzo. El Logos no es verdadero Dios. Aunque sea llamado Dios, no es verdaderamente tal”. En consecuencia, para Arrio el Hijo era una especie de Demiurgo, un segundo Dios, en otras palabras, un intermediario entre Dios y las criaturas, no engendrado sino creado, y que tuvo a su cargo la creación. Su enérgico rechazo a la doctrina de la generación estuvo motivada en impedir, por considerarlo inadmisible, una visión dualista del Dios uno y único. Tampoco llegó al extremo de negar la Encarnación del Verbo, sin embargo creía que Cristo no era una persona divina, ya que el Logos encarnado no era verdadero Dios. Por otra parte, su interpretación lo llevó a considerar que el Verbo al encarnarse ocupó el lugar del alma humana, por lo que Cristo carecía de ella. Sus doctrinas relativas al Espíritu Santo siguieron la misma suerte que las del Verbo, esto es, resaltó su condición de creatura, pero de un rango aún inferior a la de Aquél.

La historia nos relata la rápida difusión que las doctrinas arrianas tuvieron por el imperio romano, principalmente entre los cuadros militares, los nobles y hasta el clero (sobre todo del norte de Africa y Palestina), no así respecto del común del pueblo. Ante el imparable proselitismo de los arrianos y advertido de sus nefastas doctrinas, el obispo de Antioquía, Alejandro, actuó en consonancia, generándose una fuerte controversia entre los dos partidos en pugna: el católico y el arriano. Ante ese estado de cosas, el emperador Constantino I, el Grande (280-337) –quien en un principio se mantuvo al margen- junto al papa san Silvestre I (313-335) decidieron convocar a un concilio que zanjara el asunto. Previo a ello, en el año 324, y gracias a la prédica del obispo de Córdoba, Osio, se convocó a un sínodo donde Arrio y sus doctrinas fueron condenadas. Así, un 30 de mayo del año 325, en Nicea, se llevó a cabo el I Concilio Ecuménico, en el que participaron 318 padres conciliares entre los cuales se encontraban los legados del Papa y los representantes del arrianismo. Estos últimos al negarse a firmar el célebre ‘Símbolo de Nicea’ (que reafirmó el llamado ‘Símbolo de los Apóstoles’ y la Encarnación del Verbo) como la condena impuesta a las doctrinas de Arrio, terminaron por retirarse del concilio.

El texto final del Símbolo dispuso:

“Creemos: en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de lo visible e invisible, y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado unigénito del Padre, es decir, de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios Verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, las celestes y las terrestres, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se hizo carne, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y en el Espíritu Santo.

Más lo que afirman: Hubo un tiempo en que no fue y que antes de ser engendrado no fue, y que fue hecho de la nada, o los que dicen que es de otra hypóstasis o de otra sustancia o que el Hijo de Dios es cambiable o mudable, los anatematiza la Iglesia Católica”.

En otras palabras, se reafirmó que Cristo no es un segundo Dios o un semi-Dios, sino que es Dios como el Padre lo es, y sólo Dios es el único mediador a través del Logos (o Verbo), el Hijo de Dios que es Dios, como el Padre es Dios. En consecuencia, sólo Dios puede realizar la divinización a través de la Encarnación y de la Redención.

A pesar de la condena recibida, Arrio no se retractó siendo por ello desterrado. Sin amilanarse, continuó difundiendo sus doctrinas heréticas hasta lograr el favor y la protección de gran parte de la nobleza, del ejército y del clero. Por su parte, el emperador Constantino había relajado en mucho sus medidas contra los arrianos, lo que les permitió –intrigas mediante- acosar al obispo Atanasio, logrando que sufriera su primer destierro en el año 335. Este gran hombre sufrío durante su vida, cinco destierros ordenados por diversos emperadores (Constancio, Juliano el apóstata y Valente) destierros que ocuparon una buena parte de su vida.

Ello no impidió que en el año 366 fuera rehabilitado en su sede episcopal por el emperador Teodosio, el Grande, puesto que ocupó hasta su muerte en el año 373. A pesar de los esfuerzos de los partidarios de Arrio para lograr su rehabilitación, este antes murió en Bizancio (336), por lo que sus seguidores decidieron continuar su labor, ganando para su causa inmensas regiones de Europa, particularmente Alemania (con la conversión de los pueblos Visigodos) y España, como así también regiones del norte de Africa. La llegada al trono imperial de Constancio (350) implicó que el arrianismo se convirtiera en su religión oficial.

Así, los arrianos convocaron diversos sínodos y concilios, como los de Sirmio (351), Tracia (359) y Constantinopla (360) en los que impusieron una fórmula de fe arriana. Esta situación de incertidumbre de los defensores de la ortodoxia duró hasta la llegada al trono de Teodosio, el Grande (379-395), quien convocó –junto al papa san Dámaso I (366-384) a un nuevo concilio ecuménico, el I de Constantinopla (381). Allí fue confirmado el ‘Simbolo de Nicea’ y nuevamente condenadas las doctrinas arrianas. Hombres de la talla de san Atanasio, san Gregorio Magno y el obispo de Córdoba (España), Osio, se constituyeron en su principales detractores.

Si bien el arrianismo decayó definitivamente en el s. VII, no sin antes producir una variante a la que se la llamó semi-arrianismo, muchas de sus teorías –principalmente las cristológicas y trinitarias- renacieron con la Reforma Protestante (s. XVI) bajo las ideas de Miguel Servet y por los antitrinitarios liderados por Fauso Socino, entre otros. Contemporáneamente, fueron recogidas por numerosas sectas como es caso de los tristemente célebres, Testigos de Jehová.

Apolinarismo – conjunto de doctrinas desarrolladas por el obispo sirio, Apolinario de Laodicea (310-390). Formado en el seno de la escuela teológica de Antioquía, en un principio y en el marco de las controversias cristológicas, actuó como apologéta contra la herejía arriana, que negaba la condición divina de Cristo. En su lucha, creyó encontrar la solución profundizando el principio de la unidad del Logos encarnado, lo que le llevó al error de negar la doble naturaleza (humana y divina) de Cristo. Así, sostuvo que Cristo no podía ser un hombre pleno, completo, puesto que para estar libre de todo pecado debía carecer necesariamente de un alma racional.

Asimismo, negó la plenitud de su divinidad, entendiendo que la co-existencia en El de dos naturalezas, la divina y la humana, provocaría irremediablemente una inconcebible dualidad que impediría considerarlo como una realidad única. Por ello, dedujo que Cristo era un ser intermedio, derivado de la unión sustancial entre Dios, el Hijo y un cuerpo inanimado. De allí que haya propuesto que Aquél sólo tenía una sola naturaleza: la divina, que al encarnarse había tomado el lugar del alma racional y por ende, no había asumido la condición humana en su totalidad. Con ello creyó dejar a salvo la santidad del Verbo ante las insidias del pecado, circunstancia propia de la condición del alma humana. En consecuencia, Apolinar sostuvo que en Cristo, carente de un alma humana, el elemento divino y humano se encontraban verdadera y sustancialmente unidas, (dando preeminencia su divinidad en desmedro de su humanidad), siendo el Logos quien da vida o informa al cuerpo humano. De allí que Apolinar soliera manifestar que Cristo era un ‘hombre celeste’. Condenada por el papa San Dámaso I en el año 377, y luego durante el primer Concilio ecuménico de Constantinopla (381), el apolinarismo se extinguió poco tiempo después.

Circoncilianos – comunidad surgida en el curso del s. IV, caracterizada por la interpretación literal de las Sagradas Escrituras y la rudeza de su accionar. Con la convicción de liberar al hombre del yugo de la esclavitud, vigente por entonces, predicaron un igualitarismo radical. Para ello, promovieron entre sus adherentes, aún mediante el uso de la violencia, lograr participar en la propiedad de los bienes de sus amos y/o la absolución de sus deudas. Crónicas de la época nos relatan que los circoncilianos solían utilizar en sus redadas, efectuadas al grito de ‘Gloria a Dios’, de unos palos nudosos que denominaban ‘azotes de Israel’. El suicidio fue visto como equivalente al martirio y promovido como un medio eficaz para lograr la liberación de la opresión ejercida por las autoridades. Ello motivó que el emperador Constantino, previa condena, ordenara una dura represión en su contra, disponiendo –edicto mediante- la abolición de la esclavitud respecto a los cristianos, beneficio que luego extendería a todos los súbditos del imperio.

Euquitas – surgida en Asia menor, esta herejía defendió la íntima unión (hipostática) entre Dios y el hombre justo, unión que se reiteraba entre el demonio y el hombre pecador. Fueron muy conocidos entre sus contemporáneos por sus excéntricos ritos en los que generalmente efectuaban exorcismos. Condenada en Concilio Ecuménico de Efeso (431) llevado a cabo durante el pontificado de San Celestino I (422/432), la herejía Euquita se perdió a finales del s. V.

Donatismo – herejía y cisma promovida por el obispo nor-africano, Donato. La herejía donatista tuvo su origen en la reacción de algunos obispos pertenecientes a la Iglesia del norte de Africa ante las persecuciones llevadas a cabo por las autoridades imperiales a principios del s. IV (303-305). Durante la misma, los obispos se vieron obligados a entregar todas las Sagradas Escrituras que tuvieren en su poder, motivo por el cual Donato y sus seguidores les tildaron de ‘traidores’. Con la pretensión de reformar la Iglesia, y haciendo hincapié en la necesidad de su pureza, fue que elaboró sus doctrina exponiéndolas sobre base de dos principios: 1) la Iglesia es una sociedad de hombres perfectos, de santos, y 2) los Sacramentos administrados por sacerdotes indignos eran absolutamente inválidos. Fue la gran figura de San Agustín la que se alzó contra la herejía donatista (también lo hizo Octavio de Milevi), refutando aquellos principios con los siguientes fundamentos: 1) la Iglesia está constituida por hombres buenos y malos, y, 2) los Sacramentos reciben su eficacia de Cristo y no de quienes lo administran. En tal sentido, la historia nos ha dejado la anécdota respecto a la expresión utilizada por san Agustín durante el Concilio de Hipona (393): ‘¿Es acaso Pedro el que bautiza? Es Cristo quien bautiza, ‘¿es acaso Judas quien bautiza? Es Cristo quien bautiza’.….

El cisma fue ocasionado, principalmente, por parte de las comunidades nor-africanas lideradas por un grupo de obispos de Numidia, quienes se habían opuesto al nombramiento de Ceciliano como obispo de Cartago, ya que la consagración había sido efectuado por Felix de Aptonga, considerado por aquellos uno de los ‘traidores’ por la actitud tomada durante las persecuciones. Depuesto Ceciliano, nombraron al donatista Mayorino y a su muerte (315), consagraron en la sede episcopal al mismísimo Donato. Acontecida su muerte en el año 355, quedaron como líderes del donatismo, Parmiliano (o Parmeniano) y el obispo de Cirta, Petiliano. Vigente durante los siglos IV y V, a pesar de la represión ordenada por el emperador Honorio (393-423), la herejía donatista decayó, para casi desaparecer en el s. VII con la llegada de los musulmanes, hecho que trajo consecuencias aún mas graves para la Iglesia.

Mesalianos – movimiento de tipo ascético que tuvo su origen en el seno de la Iglesia siríaca y extendido luego por toda el Asia menor. Sus seguidores creían que en el hombre, aún después de haber recibido el bautismo y los demás sacramentos, se mantenía incólume el accionar del demonio. En consecuencia, como remedio propusieron la renuncia de todos los bienes mundanos, aún del matrimonio, exigiendo una vida rigurosamente mística y casta. Comunes entre sus seguidores fueron los matrimonios ‘espirituales’ entre ascetas de ambos sexos, práctica que con el correr del tiempo cayó en graves abusos. Una postura marcadamente anti-jerárquica les llevó a desconocer el valor de toda asamblea eclesiástica por lo que se negaron a participar en ellas. Sus doctrinas fueron sucesivamente condenadas en los sínodos de Gangre (341), Side (383 y 394), Antioquía (390) y finalmente en el Concilio Ecuménico de Efeso (431). Cabe destacar que el ascetismo promovido por los mesalianos ejerció una fuerte influencia en hombres de su época, destacándose entre ellos a Eusebio de Sebaste (fundador del eutacianismo), movimiento que para muchos dio origen a la vida monástica en medio oriente. También, el mesalianismo influenció a importantes herejías posteriores, como es el caso de los albigenses o cátaros (s. XII) y los bogomilos.

Nestorianismo – se conoce bajo este nombre a la herejía (y posterior cisma) promovida por el monje del convento de Eugregias, y luego obispo de Constantinopla (428-431), Nestorio (Germancia -hoy Maras-, Siria 381/ El Kharga, Egipto 451), de quien toma su nombre. Al asumir la sede patriarcal, Nestorio, se encontró con dos frentes problemáticos. Uno era la fuerte controversia teológica entre quienes otorgaban a la Virgen María el título de ‘Madre de Dios’ (tehotokos) y los que la designaban sólo como la ‘Madre del Hombre’ (anthropotokos). El otro desafío lo constituía su afán de combatir las teorías apolinaristas y arrianas.

Ante tal situación, Nestorio, influido en gran medida, por las tesis de Teodoto de Mopsuesta (de quien era discípulo en la escuela de Antioquía), propuso que Cristo era ‘el nombre común de las dos naturalezas’, teniendo por éstas últimas al conjunto de propiedades cualitativas, en detrimento del Logos a quien no consideraba sujeto y portador de la divinidad y humanidad. Si bien Nestorio rechazaba toda posibilidad de fusión de las dos naturalezas, propuso que ambas se encontraban juntas por ‘conjunción en un prosopon’ (o experiencia externa no dividida). Así, creía en una unión admirable (admirabilis unitas) entre la divinidad y la humanidad de Cristo, lo que lo llevó al error de tener por sinónimos los términos de esencia y naturaleza. Por ende, propuso que en Cristo existen dos naturalezas, como personas concretas, reales, independientes (prosopon), cuya unión fue voluntaria, accidental o moral, lo que lo llevó a negar su unión sustancial (o hipostática).

Al fundamentar su rechazo de otorgar el título de ‘Madre de Dios’ dado a la Virgen María, propuso que:

1) el hijo de la Virgen María no es el Hijo de Dios; 2) en Cristo existen dos naturalezas como dos personas distintas; 3) entre las personas no existe una unión sustancial (o hipostática) sino meramente accidental o moral; 4) el hombre que hay en Cristo no es Dios, sino su portador; 5) la Virgen María sólo puede ser designada como la ‘Madre de Cristo’ (Christotokos) y no bajo como lo enseñaba la Iglesia, esto es, la ‘Madre de Dios’ (o Theotokos), ya que la persona nacida de María no puede identificarse con la persona del Verbo Encarnado por Dios Padre.

Advertido san Cirilo, obispo de Alejandría y quizás su más importante opositor, de los errores de la herejía nestoriana, decidió llevar la cuestión ante el pontífice san Celestino I, quien además de rechazarlas, invitó a Nestorio a que abjurara de las mismas. Este último no sólo se negó, sino que consiguió el apoyo del obispo de Antioquía, Juan. A fin de resolver las divergencias, fue convocado el Concilio Ecuménico de Efeso (431) por el papa Celestino I y bajo el auspicio del emperador Teodosio II (401-450). Sus sesiones dieron inicio un 22 de junio del año 431 con la presidencia del obispo Cirilo y la participación de 153 obispos.

Las definiciones promulgadas en el concilio se concentraron principalmente en las doctrinas de la Encarnación, concluyendo:

“Pues no decimos que la naturaleza del Logos, transformada, se hizo carne, ni que se transmutó en hombre eterno, (formado) de cuerpo y alma, sino que el Logos, habiendo unido a sí según la hypóstasis carne animada de alma lógica, se hizo hombre de una manera inefable e incomprensible, y fue llamado hijo de hombre, no según sola voluntad o complacencia, pero tampoco como en asunción de un solo prosopon; y que distintos (son) las naturalezas que se juntan en verdadera unidad; y de ambas, (un) Cristo o Hijo; no como si la distinción de las naturalezas se destruyera por la unión, sino que divinidad y humanidad constituyen para nosotros el único Señor y Cristo e Hijo , por la concurrencia inefable y misteriosa en unidad (….) Porque no nació primero un hombre vulgar a la santa Virgen, y después de esto descendió sobre Él el Logos, sino que unido desde el seno de ella, nacimiento de su propia carne (….) De este modo (los Santos Padres) no dudaron en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen el principio del ser, sino que de ella fue hecho su santo cuerpo animado racionalmente, al cual unidos según hypóstasis, el Logos se dice nació según la carne”.

Es decir, se definió dogmáticamente que en Jesucristo no hay más que una persona (divina) y que María debe ser llamada ‘Madre de Dios’, ya que dio al mundo una naturaleza humana unida hipostáticamente a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por tal motivo, los Padres conciliares compusieron la famosa oración: ‘Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte’ .

Por otro lado, allí no sólo se emitieron definiciones dogmáticas sino que también se ordenó deponer a Nestorio de la silla episcopal que ocupaba y el obispo de Antioquía, Juan fue excomulgado por haber convocado un sínodo paralelo en el que se apoyaban las tesis nestorianas y se ordenaba la destitución de Cirilo.

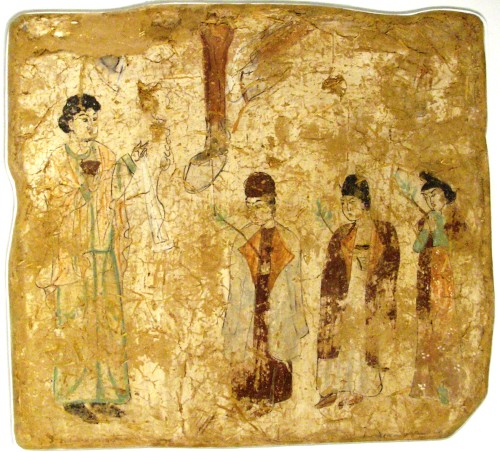

En el año 436, Teodosio II, ordenó el destierro de Nestorio a Petra (Arabia), quien sin embargo, no cesó en difundir sus herejías sobre todo en la India, China y Persia. A su muerte en Egipto (451), el metropolitano de Seleucia Ctesfonte, Bársumas, luego de separarse del Patriarcado de Antioquía, decidió la formación de la nestoriana Iglesia Nacional Persa, cuyos restos –luego de que una parte de ella volviera a la comunión con Roma en el año 1551- aún subsiste principalmente en Turquía, Siria, Irán e Iraq.

Macedonianismo o pneumatómacos (s. IV) – conjunto de doctrinas heréticas promovidas por el obispo de Constantinopla, Macedonio. Influenciado por las teorías semi-arrianas, enseñó que el Espíritu Santo era una criatura espiritual subordinada (como los ángeles), de naturaleza no divina ni consubstancial a Dios Padre ni al Hijo. A pesar de ello, no todos los macedonios se pusieron de acuerdo sobre la naturaleza del Espíritu Santo, considerándolo unos como la divinidad del Padre y del Hijo, y otros, una mera virtud divina. Muchos combatieron la herejía macedoniana destacándose San Atanasio, San Basilio, Dídimo de Alejandría y San Gregorio Nacianceno. En el año 336, Macedonio, fue destituido del cargo eclesiástico que poseía y sus doctrinas condenadas en el primer Concilio Ecuménico de Constantinopla (381) llevado a cabo durante el papado de San Dámaso I (366-384). Allí se reafirmó la doctrina de la divinidad y consubstancialidad del Espíritu Santo, siguiendo la línea establecida en el ‘Símbolo de Nicea’, al que sólo se le agregó algunas palabras esclarecedoras:

“Creemos (….) Y en el Espíritu Santo, Señor y vivificante, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo a ha de ser adorado y glorificado, que habló por los santos profetas…..” (conforme versión de Dionisio el Exíguo)

Priscilianismo – se conoce bajo este nombre al conjunto de doctrinas promovidas por el ibérico Prisciliano. En general sus doctrinas trinitarias se alinearon a las teorías del sabelianismo y en materia cristológica al apolinarismo. Desconoció como definitiva la revelación contenida en los libros canónicos de las Sagradas Escrituras aceptando como tales a los llamados ‘apócrifos’. Rechazó, por malvada, toda influencia del mundo material lo que llevó a promover la abstención del matrimonio y en su caso, de la procreación. Propugnó la idea de que en el clero debía regir la disciplina propia de la vida monástica, por lo que fue acusado de maniqueísmo, logrando sin embargo el apoyo de varios obispos quienes a su vez lo consagraron obispo de Avila. Si bien no puede afirmarse que el priscilianismo tuvo una gran influencia en su época, ni que se extendió de la manera que si lo hicieron otras herejías contemporáneas, si fue lo suficientemente importante como para que sus doctrinas merecieran la condena en el sínodo de Burdeos (384), convocado por el emperador Máximo, siendo Prisciliano condenado a muerte.

Siglos V-VII

Monofisísmo o eutiquianismo (s. V) – herejía y cisma promovido por el archimandrita de los monjes cirilianos de Constantinopla, Eutiques (+ 454), cuyo origen se remonta a su rechazo a la confesión cristológica conocida con el nombre de ‘Símbolo de la Unión’ (433). Luego del Concilio Ecuménico de Nicea (431) se produjo una crisis entre los seguidores de las dos mas importantes escuelas teológicas dominantes en el Imperio, como lo eran la de Alejandría y la de Antioquía. Esta situación provocó que el Patriarca de Antioquía, Juan, formulara el citado ‘Símbolo de la Unión’ a fin de zanjar las diferencias existentes. En el citado símbolo se afirmo que:

“Confesamos a nuestro Señor Jesucristo, unigénito de Dios, perfecto en cuanto Dios y perfecto en cuanto Hombre, con verdadera alma y verdadero cuerpo, que según la divinidad nación del Padre antes de todos los tiempos y según la humanidad; pues hubo una unión de dos naturalezas, y por eso confesamos un solo Cristo, un solo Hijo, un solo Señor, considerando esta unión sin mezcla, confesamos a la Santa Virgen, como madre de Dios, pues de Dios-Logos se hizo carne y hombre, y en la Encarnación se unió al Templo asumido de Ella”

A pesar de los acuerdos obtenidos entres las dos escuelas, Eutiques no lo aceptó. Sus doctrinas tuvieron por origen la lucha que entabló contra la herejía nestoriana, sin advertir que, en su anhelo, caía en el error opuesto, ya que al cuestionar la naturaleza y la persona de Cristo, terminaba por negar lo que quiso defender. En síntesis, Eutiques sostenía que la naturaleza humana de Cristo había sido absorbida por la divina, produciéndose la unión física de lo humano y divino en una sola naturaleza (fisis), o sea la divina. Así, se negaba la realidad de la naturaleza humana de Cristo que, al ser absorbida por la divina, la carne no sería sino mera apariencia.

Ante la difusión y aceptación de tales doctrinas, Flaviano (Patriarca de Constantinopla) decidió excomulgar a Eutiques (448). Advertido de la situación el papa san León I, el Magno (440-461), un 13/8/449, envió a Flaviano una carta conocida como ‘Tomo a Flaviano’ (Tomus ad Favianum), a través de la cual se condenaban las enseñanzas de Eutiques y se confirmaba la verdadera doctrina de la Iglesia.

En ese estado de cosas, Eutiques buscó amparo dentro de la corte imperial como del entonces Patriarca de Alejandría, Dióscoro. Convencido este último, intercedió a favor de aquél ante el emperador Teodosio II (401-430), promoviendo la necesidad de convocar un nuevo concilio que resolviera la cuestión suscitada por los monofisistas.

En el año 449, fue convocado un nuevo concilio en Efeso, siendo presidida por el Patriarca Dióscoro. Éste impidió la participación de los legados papales, logrando retener para sí la dirección del concilio. Acalladas las voces opositoras (y defensoras de la sana doctrina) y habiendo captado el apoyo imperial, el concilio concluyó con la rehabilitación de Eutiques y sus doctrinas. En la historia de los concilios, éste es conocido como el ‘Latrocinio de Éfeso’, el que fue severamente condenado por el papa León I. A la muerte del emperador Teodosio II (+ 430) y la llegada al trono de su hermana, Pulqueria (quien luego se desposaría con el senador Marciano), la suerte de Eutiques y sus seguidores habría de cambiar radicalmente. En el año 451 se convocó a un nuevo Concilio ecuménico el que se llevaría a cabo en Calcedonia. En el mismo participaron 630 padres conciliares, siendo presidido por los legados papales. En su 5° sesión, además de condenarse las doctrinas de Eutiques como las de Nestorio, depuso a Dióscoro de la titularidad de la silla patriarcal que ostentaba. No obstante, lo más trascendente fue la proclamación solemne de la doctrina según la cual, Cristo, persona divina, tiene dos naturalezas (humana y divina), distintas y no divididas, unidas y no confusas, quedando el dogma definido en los siguientes términos:

“Siguiendo, pues, a los Santos Padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado (Heb. 4,15); engendrado del Padre antes de los siglos, y el mismo, en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, la madre de Dios, según la humanidad; que se ha de reconocer a uno y el mismo Cristo Hijo Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino considerada la propiedad de cada naturaleza, y concurrente en una persona y una hipóstasis, sino y el mismo Hijo unigénito Dios Logos, Señor Jesús Cristo, como de antiguo acerca de él no enseñaron los profetas y el mismo Jesús Cristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres”

Aquellos monofisistas que se negaron a suscribir las definiciones conciliares de Calcedonia decidieron provocar un cisma, dividiéndose entre sí en diversas corrientes. Así tenemos los liderados por Jacobo Bardai Sanzoli, obispo de Edessa (541) cuyos seguidores se autodenominaron ‘jacobitas’ instalando sus principales enclaves en Siria y Armenia. En 1646, un importante grupo de ‘jacobitas’ regresaron a la comunión con Roma, creándose para ellos el Patriarcado de Alepo (Siria). También el monofisismo, en sus diversas vertientes, influyó grandemente a los cristianos de Egipto (coptos) y Etiopía, como así también a los de Armenia, cuya Iglesia aceptó las doctrinas monofisistas elaboradas por el Patriarca de Alejandría, Pedro Mongo (junto al de Constantinopla, Acacio),compilación generalmente conocida bajo el nombre de ‘Enótico’. Entre otros importantes defensores del monofisismo merece destacarse a Julián de Helicarnesio.

Durante el s. VI, la aparición de Severo de Antioquía dio un nuevo impulso a la herejía, cuya impronta fue denominada como ‘verbal’. Severo creía que en Cristo había una sola naturaleza (físis) pero entendida en sentido puramente personal, concreto e independiente, sinónimo de ‘hypóstasis’. Sus seguidores en la actualidad se concentran en algunos lugares de Armenia, Siria, la Mesopotamia y Egipto.

En nuestros tiempos, son cinco las Iglesias no-calcedonianas, las que solo reconocen la validez de los tres primeros (Nicea, I Constantinopla y Efeso). Ellas son: la Iglesia siria ortodoxa (o jacobita); la Iglesia Copto-ortodoxa (Egipto); la Iglesia etíope ortodoxa y la Iglesia malabar ortodoxa (India). Si bien hay comunión entre ellas, se caracterizan por guardar una fuerte autonomía. Durante siglos estas Iglesias se mantuvieron virtualmente aisladas del resto de la Cristiandad, aunque en los últimos tiempos y como fruto del diálogo ecuménico, se han entablado un tímido acercamiento tanto con la Iglesia Católica como con la Ortodoxas.

Pelagianismo (s. V) – El surgimiento y posterior difusión de esta herejía se debe al monje inglés, Pelagio (354-427) como a su discípulo, Celestio. Estos creían que el hombre por sí mismo, sin intervención de la Gracia y sólo ejercitando las virtudes morales y religiosas contenidas en los Evangelios, podía evitar el pecado y conquistar la vida eterna. Por ende, según Pelagio, el hombre no podía haber sido creado por Dios como un ser inferior a su destino de eternidad. Consideraba al bautismo un mero símbolo de iniciación cristiana, quitándole toda significación para la salvación. La Gracia era relegada a una especie de iluminación de la voluntad humana, pero sin afectarla ni transformarla. Por su parte, la redención de Cristo carecía de mayor significación que la de ‘invitar’ al creyente a transitar una vida de virtud, sin que la misma haya afectado en lo más mínimo a la humanidad toda.

Hombres de la talla de San Agustín se enfrentaron decididamente al pelagianismo, que por entonces ya se había extendido por todo el norte de Africa (gracias al accionar de Celso y el obispo Juliano), sur de Italia y en la Palestina. Todas las doctrinas pelagianas fueron reiteradamente condenadas en los concilios de Cartago (411 y 416), Milevi (416) y por el papa Zósimo (417-418).

Pelagio y Celestio fueron desterrados del Imperio por el emperador Heraclio (418) y sus doctrinas definitivamente condenadas en el Concilio ecuménico de Efeso (431) convocado durante el pontificado de san Celestino I (422-432).

Semipelagianismo o marselleses (s. VI) – se conoce bajo este nombre al conjunto de doctrinas heterodoxas promovidas por un grupo de monjes pertenecientes a los monasterios de San Víctor de Marsella y de Lerins (Francia), entre cuyos líderes cabe destacar al abad Juan Cassiano, a Vicente de Lerins y a Fausto de Riez. Como reacción contraria de algunas enseñanzas propugnadas por San Agustín ( principalmente las referidas a la espinosa cuestión de la predestinación), aquellos propusieron que el hombre tiene el poder suficiente para dirigirse a Dios en busca de ayuda, encaminarse a la fe, desear la salvación, o la orientación hacia la fe, sin que sea necesaria la intervención de la Gracia Divina. Por ello, la predestinación eterna dependía de la voluntad humana en la medida que hubiera perseverado hasta el final, sin necesidad alguna de intervención de un don especial para lograrlo.

Difundida la herejía principalmente por la Galia, fue combatida por un discípulo de San Agustín, Próspero de Antioquía, siendo el papa Felipe IX quien convocó en el año 529 el Concilio de Orange para condenar la herejía semipelagiana, lo que fue reiterado por el papa Bonifacio II en el año 532.

Monotelismo (s. VII) – se conoce bajo este nombre al conjunto de doctrinas desarrolladas en el s. VII por el patriarca de Constantinopla, Sergio (+638) Este, con la finalidad de combatir la herejía Monofisista, propuso que en Cristo había una sola voluntad y dos naturalezas. Sus doctrinas fueron apoyadas por el emperador Heraclio (610-641) y recepcionada por la Iglesia Armenia y por los monofisistas de Egipto. Luego de los éxitos obtenidos en una primera etapa, y gracias al accionar de un gran apologista como lo fue San Máximo, el confesor ((+680) la herejía monotelista fue condenada en el III Concilio de Constantinopla (680-681) desarrollado durante los pontificados de San Agatón (678-681) y de San León II (681-683). Allí los padres conciliares reafirmaron la doctrina de las dos voluntades y de la doble operación en Cristo, “sin división, sin conmutación, sin separación y sin confusión, según la enseñanza de los Santos Padres”.

Paulicianos (s. VII) – secta herética de tendencia dualista (al estilo maniqueo), difundida en Siria, Armenia, Bulgaria y luego por todo Occidente, para lo cual solieron designarse con diversos nombres. Parece ser que el nombre fue tomado de su fundador, Paulo, hijo de Colinico; aunque su verdadero líder fue un tal Constantino, también conocido como Silvano, quien difundió la herejía por Asia menor y la Tracia. Sus principales doctrinas se basaron en la distinción entre un Dios bueno, creador del mundo espiritual y de las almas, y otro Dios malo, Demiurgo, creador del mundo material y sensible. Creían que al final de los tiempos, el Dios bueno vencería al mal, instaurándose en la Tierra el Paraíso perdido en los albores de la historia del hombre. Duramente perseguidos, principalmente por los emperadores instalados en Constantinopla, al punto de creerlos extinguidos para finales del s. IX, los paulicianos resurgieron en la región de la Tracia, a través de la secta Bogomilita (s. X).

Siglos VIII-XII

Iconoclastas (s. VIII) – se conoce bajo este nombre a la herejía y consiguiente persecución iniciada por el emperador León el Isáurico (717-741) contra el culto a las imágenes religiosas. Luego de impedir la caída de Constantinopla en manos de los musulmanes (lo que no pudo hacer con el exarcado de Ravena que cayo en poder de los lombardos), León promulgó en el año 726 una notable colección legal conocida con el nombre de ‘Eclega’, que entre sus disposiciones se encontraban aquellas que prohibían el culto a las imágenes y cuya total destrucción ordenó en el año 730. Algunos estudiosos vieron como fundamento de este accionar una clara influencia del carácter marcadamente iconoclasta de los musulmanes y de los judíos, quienes consideraban tal culto como un abominable acto de idolatría.

Cualquiera fuera el origen de la querella iconoclasta, lo cierto es que la misma provocó no sólo la división entre los fieles pertenecientes a la Iglesia de oriente, sino que marcó un hito en el alejamiento entre las dos Iglesias, la de occidente y de oriente, atento que, por un lado, el papado desde un principio se mostró inflexible en su rechazo a las pretensiones iconoclastas, y por el otro, su alianza con la dinastía carolingia en desmedro del emperador residente en Constantinopla, generó una fuerte controversia y desconfianza mutua. Sobre la cuestión del culto a las imágenes, cabe recordar que los primeros cristianos de occidente (excepto los de origen judío que se abstenían de toda veneración de las imágenes atento la prohibición dispuesta por la ley mosaica) no tuvieron mayores inconvenientes en adoptar su culto desde tempranas épocas, reproduciendo un sin fin de imágenes de Cristo, de los apóstoles y de mártires.

Ello además posibilitó el alumbramiento de un arte propiamente cristiano, a través del cual, se difundieron las verdades contenidas en las Sagradas Escrituras a los pueblos donde aún reinaba el paganismo y que para la Iglesia naciente, era aún tierra de misión. En el caso de los cristianos orientales, recién a mediados del siglo V su práctica fue adoptada. Sin embargo, al momento de estallar la querella iconoclasta, se encontraba suficientemente arraigada, lo que explica el rechazo popular a la política iconoclasta y el surgimiento de una gran cantidad de apologetas defensores de la veneración de imágenes, a los que se los denominó ‘iconódulos’. Estos fueron acusados de promover la idolatría y la magia por lo que se inició contra ellos una fuerte persecución. Esta situación continuó durante largos años hasta la llegada al trono imperial de Irene, viuda del emperador León IV (775-780), quien restauró el culto en consonancia con lo resuelto en el II Concilio ecuménico de Nicea (787) celebrado durante el pontificado de Adriano I (772-795).

Bien cabe aquí hacer notar, que la acusación recaída contra los iconódulos carecía de todo asidero puesto que en realidad lo que ellos defendían con la veneración de las imágenes, no era sino, resaltar la naturaleza humana de Cristo y el profundo vínculo establecido por Dios entre el tiempo y la eternidad, sin que ello implicara menoscabar el sentido trascendental y único de Aquél, y menos aún, pretender crear un vínculo substancial con la imagen, circunstancia que ha sido remarcada hasta nuestros días por la Iglesia Católica. Una segunda etapa de la querella iconoclasta se inició durante el reinado de León V, el armenio (813-820), que si bien fue menos violenta que la primera, no por ello dejó de producir serios trastornos entre los fieles quienes no menguaron en su reclamo de restitución del culto. Entre estos últimos se destacan los patriarcas Nicéforo y san Germán, san Juan Damasceno y el monje Teodoro Studita. Fue durante el administración del emperador Miguel II (820-829) en el que se produjeron un sinnúmero de revueltas populares contraria a su política iconoclasta, lo que originó la aplicación de una nueva política de persecución.

Toda esta situación de sublevación interna por parte de los súbditos del imperio y la obstinación de las autoridades en querer imponer una doctrina que les era ajena, no hizo sino debilitar su propio poder, lo que se vio prontamente reflejado en la incapacidad demostrada para impedir el arrollador avance musulmán quienes lograron conquistar, entre otros lugares, Sicilia y Creta. El final de los iconoclastas llegó cuando accedió al trono, como regente del emperador Miguel III (842-867), de la viuda de Teófilo (829-842), Teodora, quien al revocar todas las disposiciones legales de carácter iconoclasta (843) restauró definitivamente el culto a las imágenes. Este hecho originó la aún vigente fiesta conmemorativa que cada 11 de marzo celebran las Iglesias orientales.

Bogomilos (s. X) – secta de característica política religiosa, cuyo centro principal de difusión se encontró en Filiópolis (región de Tracia). Según algunos, su impulsor fue el maniqueo, Teófilo, más conocido bajo el nombre de Bogomil, pero según otros, lo fue un médico llamado Basilio, quien emulando a Jesucristo nombró a 12 de sus seguidores, confiriéndoles el título de apóstoles. Reconoció de las Sagradas Escrituras, sólo los libros de los Profetas y el Nuevo Testamento. Sus días concluyeron bruscamente al ser condenado a morir en la hoguera junto a varios de sus secuaces. Cualquiera sea su fundador, seguro es que en sus comienzos el movimiento bogomilita actuó contra las clases gobernantes y adineradas de Bulgaria, lo que atrajo aparejada la simpatía de las clases empobrecidas y oprimidas.

Lideraron un sin fin de revueltas contra las autoridades constituidas y el orden establecido, atento las identificaban como una obra demoníaca. Tales revueltas estuvieron caracterizadas por el uso de una extrema violencia, motivo por el cual fueron muy temidos por sus contemporáneos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo sin que los bogomiles adoptaran un perfil mas religioso. En ese marco, acogieron favorablemente las ideas marcadas con una fuerte influencia del dualismo maniqueo, aunque luego mitigaron la misma imprimiéndole características propias. De este modo, creían que el mal, que no era eterno, no provenía de un principio único o Absoluto, sino que había sido un espíritu creado que se desprendió del bien a través de un acto voluntario.

Ese espíritu lo encarnaban en Satanael, primer hijo de Dios, quien pervertido por el orgullo, creó el mundo y la humanidad. Admitían la existencia de un Dios único por lo que rechazaron la doctrina de la Santísima Trinidad. Afirmaban que tras el pecado de Adán, Dios envió a su segundo hijo, Jesucristo, con la misión de restaurar todas las cosas. Luego de su muerte y ascensión, Dios confió al Espíritu Santo la suerte de los hombres. La escatología bogomila residía en la esperanza en la restauración del Paraíso terrenal, la que ocurriría luego de que Dios venciera al demonio. No dudaron en rechazar la institucionalidad de la Iglesia, la validez del clero, el bautismo con agua y de los niños, la comunicación del Espíritu Santo mediante la imposición de manos, el sacramento del matrimonio, la presencia real de la Eucaristía, el símbolo de la cruz, la veneración de las imágenes y toda edificación dedicada al culto. El accionar de los bogomiles fue mas allá de las fronteras de Bulgaria, extendiéndose por los Balcanes hasta llegar a la misma Constantinopla. A pesar de ello, los bogomiles fueron lentamente desapareciendo, en parte porque sus seguidores adhirieron al movimiento husita, y por el otro, por la acción islamizante que ejercieron los musulmanes en los Balcanes.

Patarinos (‘pattari’ o ‘Christi Famuli’) – movimiento reformista surgido en el norte de Italia (Lombardía) en el curso del s. XI, que tuvo por finalidad lograr una renovación de las costumbres del clero, basándose para ello en la promoción de la vida ascética. Sus propuestas fueron acogidas favorablemente con la llegada al pontificado del ex – patarino, Anselmo de Baggio, como Alejandro II (1061-1073) y principalmente durante el papado de Gregorio VII (1073-1085) quien recogió muchas de sus propuestas reformistas. Sin embargo, la comunidad patarina no tardó en radicalizar sus posturas al rechazar la validez de los sacramentos impartidos por clérigos considerados indignos como en adoptar las ideas milenaristas y dualistas vigentes por entonces. Ello motivó que el papa Gregorio VII endureciera su postura con los patarinos para luego condenarlos. Si bien la comunidad patarina desapareció a mediados del s. XII, sus ideales fueron recogidos por muchos otros en los siglos venideros.

Pobres Lombardos (o ‘arnaldistas’) – hermandad político-religiosa surgida en el s. XII, bajo el auspicio de Arnaldo de Brescia (+ 1155). Dotado de una especial facultad para predicar, fue acusado de patarino y cátaro, por San Bernardo. Condenado por sus heterodoxas doctrinas en 1139, fue expulsado de la casa de los canónigos de regulares de Brescia, del que era su superior. Sin embargo, Arnaldo prosiguió predicando, sobre la base de una lectura literal de las Escrituras, contra el poder temporal de la Iglesia, las malas costumbres del clero, promoviendo en su lugar una radical reforma cimentada en una vivencia evangélica de la pobreza. Llegado aquél a Roma, fomentó revueltas populares, consiguiendo así expulsar de la ciudad al mismo papa, Eugenio III (1145-1153). Arnaldo dententó durante algún tiempo el gobierno de la ciudad, hasta que el papa Adriano IV (1154-1159), aliado con el emperador Federico I, logró deponerlo, haciéndolo juzgar. Fue condenado a muerte en el año 1155.

Albigenses o cátharos (s. XII) – secta religiosa surgida en Albi (Francia) y en las llanuras de Loangue d’Oc, región cuya capital era Toulouse. Extendida rápidamente por Francia, Italia septentrional y otras regiones de Europa, se convirtió en una de las herejías que mayor peligro llevó a la vida de la Iglesia. Si bien su nombre se deriva de una de las regiones donde se originó, Albi, en realidad el mismo les viene dado por la Iglesia en un concilio llevado a cabo en Tours (1163) con la finalidad de así reconocer a tales herejes, y en 1167 los albigenses convocaron un concilio en Toulouse en el que constituyeron su Iglesia, o mejor, una contra-iglesia. Cabe aclarar que si bien suelen ser identificados los albigenses con los cátaros, indudablemente por la similitud de sus doctrinas, en realidad ambas difieren tanto en el tiempo como en el lugar de origen. A pesar de ello, ambas tuvieron en el dualismo al fundamento de todo su sistema doctrinario. De allí es que creían en la existencia de dos voluntades supremas: el bien y el mal, las que si bien se encontraban en una lucha perpetua, reconocían sólo al principio del bien como eterno.

El bien era sinónimo del mundo espiritual e invisible, en cambio el mal –criatura de Dios, representado por Satanás- era quien había creado el mundo material y visible. Negadores de la Encarnación de Dios, los albigenses creían en la condición angélica de Jesucristo y por ende, era un ser creado, cuya misión consistió en salvar los espíritus puros encerrados o encarcelados en los cuerpos materiales. Al considerar la materia un producto del mal, el cuerpo de Cristo no era real sino aparente, como aparente habría sido su vida y pasión. Practicantes de un riguroso ascetismo, prohibieron el matrimonio entre sus fieles por considerar un pecado grave la reproducción del genero humano al constituir éste una inadmisible colaboración con el señor del mundo, el mal. También rechazaron la existencia del infierno bajo el argumento de que todos los espíritus, al final de los tiempos, gozarían irremediablemente de la vida eterna.