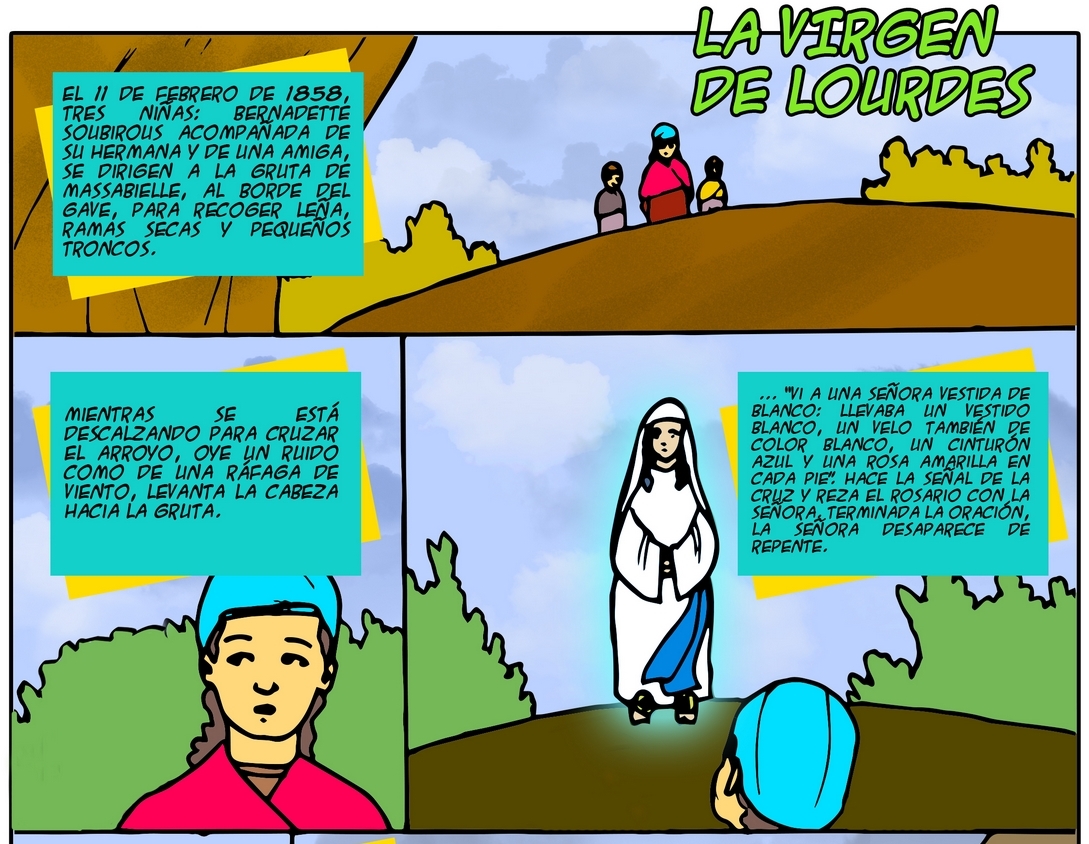

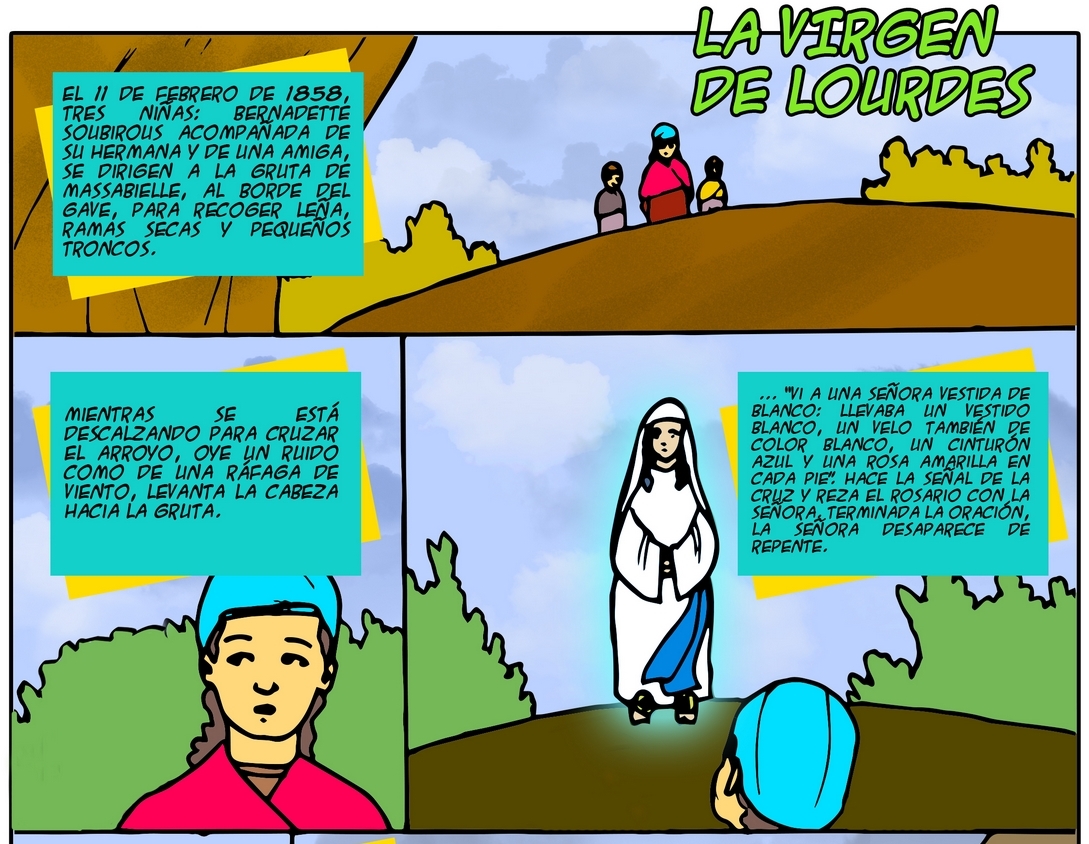

Una catequesis sobre la Virgen de Lourdes. Esta es la historia de las apariciones…

Una catequesis sobre la Virgen de Lourdes. Esta es la historia de las apariciones…

La devoción por la «Virgen de la Candelaria» en Tlacotalpan fue traida por los…

La Virgen de la Popa de Trinidad, en Cuba, es un imagen milagrosa protectora…

Venezuela tiene gran devoción por la Virgen de la Candelaria, en varias zonas de…

María de Huajicori, o la Virgen Candelaria es la protectora de la zona del…

Mama Candelaria, Canducha, Candila, Mesticita hermosa, Morena cachamoza, Mamita del Socavón… muchos títulos se…

El arriero Mariano Caro Inca (también conocido como José del Carmen Caro) regresaba de…

Desde el día 2 de febrero de 1583, en que asentó sus reales en…

Lo indios que la conducían a Cuzco no pudieron seguir porque la imagen pesaba…

La imagen de la “Bienaventurada Virgen María”, que bajo la advocación de “Nuestra Señora…

La imagen se conserva en la Ermita de Santa Úrsula en el municipio canario…