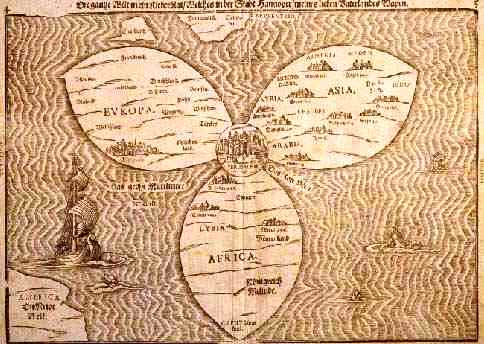

No es fácil para el hombre actual imaginar siquiera cómo la Edad Media tuvo su alma en los miles y miles de monasterios que había en ella. Pido por eso a mis lectores que hagan un esfuerzo para entender cómo aquella inmensa red de monasterios fue durante siglos el alma de Europa, formando no sólo la trama religiosa, sino también cultural de la Cristiandad. Ellos dieron forma, incluso física, no sólo a Europa, sino también al norte del África y al Asia cristiana. La Orden de San Benito fue la más importante, pero también quiero citar algunas otras de la Iglesia de occidente.

No es fácil para el hombre actual imaginar siquiera cómo la Edad Media tuvo su alma en los miles y miles de monasterios que había en ella. Pido por eso a mis lectores que hagan un esfuerzo para entender cómo aquella inmensa red de monasterios fue durante siglos el alma de Europa, formando no sólo la trama religiosa, sino también cultural de la Cristiandad. Ellos dieron forma, incluso física, no sólo a Europa, sino también al norte del África y al Asia cristiana. La Orden de San Benito fue la más importante, pero también quiero citar algunas otras de la Iglesia de occidente.

–Los Canónigos regulares, en el siglo XI, añaden un acento sacerdotal a la espiritualidad monástica, afirman dentro del clero la vita communis, impulsan la antigua y venerable vita apostolica, e irradian también a los laicos su ideal de vida evangélica. Pueden reconocerse sus precedentes en la Regla de Crodegango de Metz (755) o la Regula canonicorum de Aix-la-Chapelle (816). Los sacerdotes que vivían de este modo canónico establecieron un nuevo estado de perfección, diverso del ordo monasticus. «El que vive como buen laico hace bien, mejor el que es canónigo, y aún mejor el que es monje» (De vita vere apostolica III,23).

–La Cartuja fue fundada en 1084 por San Bruno de Colonia (1035-1101), reafirmando el ideal de la oración continua, el solus cum Solo, para lograr la aurea solitudo bienaventurada con la ayuda de una total renuncia al mundo. También San Pedro Damián (1007-1072), poco antes, fue gran impulsor del eremitismo.

«Alegráos, hermanos míos –escribe San Bruno–, por vuestro feliz destino y por la liberalidad de la gracia divina para con vosotros. Alegráos, porque habéis escapado de los múltiples peligros y naufragios de este mundo tan agitado. Alegráos, porque habéis llegado a este puerto escondido, lugar de seguridad y de calma», al que muchos no llegan, «porque a ninguno de ellos le había sido concedida esta gracia de lo alto» (Carta de S.Bruno a sus hijos 1-3).

–El Císter nace en 1098 del tronco benedictino, cuando el impulso de los miles de monasterios de Cluny, que habían realizado una obra grandiosa en la cristianización de Europa, sobre todo en los siglos X y XI, va perdiendo fuerza por la riqueza y el poder acumulados, y también por la complicación de las celebraciones litúrgicas. El Císter se desarrolla sobre todo durante la vida deSan Bernardo (1090-1153), en la que los monasterios pasan de ser cuatro a cerca de seiscientos.

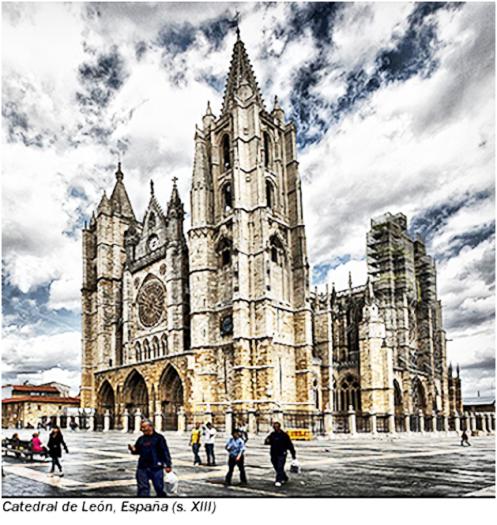

–Las Órdenes mendicantes, derivadas del viejo tronco monástico, nacen a comienzos del siglo XIII y se caracterizan por su devoción a la pobreza y a la vita apostolica. Recordaré principalmente a los franciscanos, aunque también a los dominicos, fijándome especialmente en cómo los nuevos frailes no realizan la renuncia al mundo, clave para la perfección evangélica, en la clausura del marco monástico, sino más bien mediante la pobreza y el recogimiento. Viven como los monjes, pero dentro del mundo.

Todas las obras antiguas que citaré pueden hallarse en –San Francisco de Asís. Escritos, biografías, documentos (BAC 399, Madrid 1978; –I. Omaechevarría, Escritos de Santa Clara y documentos contemporáneos (ib. 314,1970) y –Santo Domingo de Guzmán visto por sus contemporáneos (ib. 22,1966).

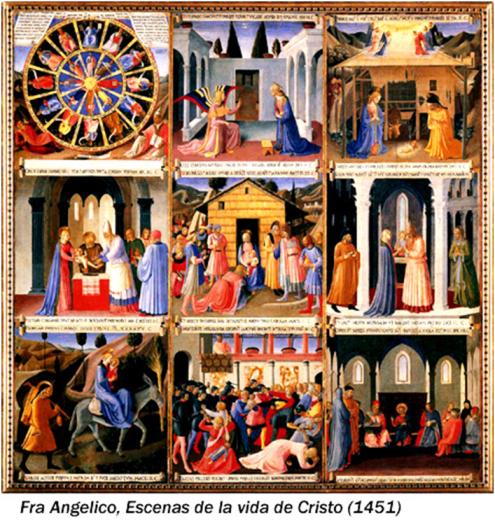

San Francisco de Asís (1182-1226) establece una Regla (1209) para vivirla dentro del mundo, no fuera de él, como los monjes. Él con sus nuevos hermanos «quiere vivir según la forma del santo Evangelio y guardar en todo la perfección evangélica» (Leyenda de los tres compañeros 48;cf. 1 Celano 84). La Regla franciscana está, por tanto, compuesta simplemente por normas tomadas del santo Evangelio o de los Apóstoles. Santo Domingo de Guzmán (1170-1221) comunica a sus discípulos, los dominicos, un espíritu semejante en la Orden de predicadores (1216), centrada en la oración-estudio y la predicación: «contemplata aliis tradere». Señalo las líneas principales de la espiritualidad de los mendicantes, especialmente de los franciscanos.

Amor a las criaturas. Nunca la renuncia al mundo en el cristianismo ha venido impulsada por un dualismo ontológico, que ve las criaturas como de suyo malas. Podemos comprobar esto en los nuevos movimientos mendicantes, que realizan la renuncia al mundo en formas tan extremas, y que aman tan profundamente a las criaturas, como se refleja, por ejemplo, en el Himno al hermano Sol. San Francisco, su autor, se considera hermano de «la hermana madre tierra». Nadie, en efecto, ama al mundo con un amor tan grande como quien renuncia totalmente a él por el amor a Dios. En San Juan de la Cruz volveremos a destacar esta verdad.

Francisco «en cualquier objeto admiraba al Autor, en las criaturas reconocía al Creador, se gozaba en todas las obras de las manos del Señor. Y cuanto hay de bueno le gritaba: “Aquel que nos ha hecho es mucho mejor”… [Cita implícita de San Agustín, Confesiones I,4; II,6,12; III,6,10]. Abrazaba todas las cosas con indecible devoción afectuosa, les hablaba del Señor y les exhortaba a alabarlo. Dejaba sin apagar las luces, lámparas y velas, no queriendo extinguir con su mano la claridad que le era símbolo de la luz eterna. Caminaba con reverencia sobre las piedras, en atención a Aquél que a sí mismo se llamó Roca… Pero ¿cómo decirlo todo? Aquel que es la Fuente de toda bondad, el que será todo en todas las cosas [1Cor 15,28], se comunicaba a nuestro Santo también en todas las cosas» (2 Celano 165).

Dejar el mundo y seguir a Cristo. La conversión de San Francisco es el paso de un amor desordenado al mundo a un enamoramiento de Dios, en el que se centra totalmente su corazón. «Si quieres ser perfecto, déjalo todo y sigue a Cristo». Francisco, joven rico, alegre y con muchos amigos, inicia el camino de la perfección cuando el Señor le muestra la vanidad de todas esas cosas, y le hace ver que el camino de la perfección se inicia precisamente al venderlo todo, para después seguirle.

Y así sucedió que «en tanto que crecía en él muy viva la llama de los deseos celestiales, por el frecuente ejercicio de la oración, y que reputaba en nada –llevado de su amor a la patria del cielo– las cosas todas de la tierra, creía haber encontrado el tesoro escondido, y, cual prudente mercader, se decidía a vender todas las cosas para hacerse con la preciosa margarita [Mt 13,44-46]. Pero todavía ignoraba cómo hacerlo; lo único que vislumbraba era que el negocio espiritual exige desde el principio el desprecio del mundo, y que la milicia de Cristo debe iniciarse por la victoria de sí mismo» (Leyenda mayor 1,4).

Francisco, viviendo todavía en el mundo y trabajando en el comercio familiar, «buscaba despreciar la gloria mundana y ascender gradualmente a la perfección evangélica» (1,6). Y muy pronto Dios dispone su vida de tal modo que le es dado dejar totalmente el mundo para seguir totalmente al Señor. «Desembarazado ya el despreciador del mundo de la atracción de los deseos terrenos, abandona la ciudad», y sale al bosque, cantando al Señor (Leyenda menor 1,8). «Despreciando lo mundano, marcha hacia bienes mejores» (1 Celano 8).

Muchos compañeros le da Dios en seguida. Francisco, con la palabra y el ejemplo, anima a renunciarlo todo para seguir del todo a Cristo. Y muchos se hacen hermanos suyos, queriendo compartir este camino. Bernardo es el primero que decide «renunciar por completo al mundo», y consulta a Francisco cómo hacerlo. Abren tres veces el Evangelio, y leen: –1º, si quieres ser perfecto, vende todo… –2º, no toméis nada para el camino… –3º, el que quiera venirse conmigo, que cargue con su cruz y me siga… «Tal es –dijo el Santo– nuestra vida y regla, y la de todos aquellos que quieran unirse a nuestra compañía. Por tanto, si quieres ser perfecto, vete y cumple lo que has oído» (Leyenda mayor 3,3).

El mismo camino toma el sacerdote Silvestre, que «abandonó el mundo», y siguió a Cristo (2 Celano3,5). Y muy pronto «muchísimos hombres buenos e idóneos, clérigos y laicos, huyendo del mundo y rompiendo virilmente con el diablo, por gracia y voluntad del Altísimo, le siguieron devotamente en su vida e ideales» (1 Celano 56). El éxito de esta pastoral vocacional fue realmente fulgurante. En el último Capítulo de las esteras (1221) eran ya unos 5.000 frailes.

Extraños al mundo, pobres y peregrinos. Francisco es visto ya por sus contemporáneos como un «hombre celestial» (1Cor 15,48): «A los que lo contemplaban, les parecía ver en él a un hombre de otro mundo, ya que, con la mente y el rostro siempre vueltos al cielo, se esforzaba porelevarlos a todos hacia arriba [Col 1,1-3]» (Leyenda mayor 4,5). El mayor gozo de Francisco es la oración, que por unas horas le saca de este mundo oscuro y engañoso, y lo introduce en el mundo celestial, luminoso y verdadero. Así, «ausente del Señor en el cuerpo [2Cor 5,6], se esforzaba por estar presente en el espíritu en el cielo; y al que se había hecho ya conciudadano de los ángeles, le separaba [del Señor y del cielo] sólo el muro de la carne» (2 Celano 94)…

La pobreza evangélica es el paso primero de los frailes mendicantes en el camino de la perfección, de la perfección propia y de la ajena. En efecto,los que por amor de Cristo «nada tienen» enseñan a vivir cristianamente a «los que tienen» por vocación divina familia, trabajo, casa, posesiones. Los frailes viven una pobreza absoluta y un celibato perfecto para que los que tienen bienes de este mundo y también cónyuge y familia, posean todo lo que Dios les ha dado «como si no los tuvieran» (1Cor 7,29-31). Por eso estos frailes son para todos los laicos verdaderos espejos evangélicos. Como hombres celestiales, en efecto, salvan el mundo exiliándose de él por la pobreza, el recogimiento y la mortificación. Y los fieles que viven en el mundo ven a estos frailes tan metidos ya en el cielo, que no tratan con ellos si no es de las cosas que conducen a la vida eterna.

Y siempre será la pobreza primer tramo del camino de la perfección. Aquellos frailes mendicantes, «tan animosamente despreciaban lo terreno, que apenas consentían en aceptar lo necesario para la vida, y, habituados a negarse toda comodidad, no se asustaban ante las más ásperas privaciones» (1 Celano 41). Eran, pues, realmente exiliados del mundo, al tiempo que eran los hermanos más próximos a todos los hombres, especialmente a los más necesitados. Quería Francisco que la pobreza evangélica pusiera su huella en todo, expresando continuamente que los hermanos «no eran de este mundo». Y por eso «detestaba profundamente que hubiese muchos y exquisitos enseres. Nada quería, en las mesas y en las vasijas, que recordase el mundo, para que todas las cosas que se usaban hablaran de peregrinación, de destierro» (2 Celano 60).

Los nuevos frailes viven una perfecta renuncia al mundo por medio de un granrecogimiento de los sentidos y de la mente. Y logran así dentro del mundo una libertad del mundo tan perfecta como la de los monjes, que en el claustro viven separados del mundo. La vida de franciscanos y dominicos, al menos en buena parte, transcurre en compañía de los hombres seculares. Pues bien, como si estuvieran viviendo en el más alejado monasterio, ellos están llamados a vivir un perfecto recogimiento en el hablar, en el oír, en el mirar. Así es como los frailes consuman la renuncia bautismal al mundo, y prolongan de un modo nuevo la renuncia monástica.

–Hablar poco. No quería Francisco que los hermanos que vivían con él «buscasen, por ansia de novedades, el trato con los seglares, no fuera que, abandonando la contemplación de las cosas del cielo, vinieran, por influencia de charlatanes, a aficionarse a las cosas de aquí abajo. A nadie permitía decir palabras ociosas, ni contar las que había oído» (2 Celano 19).

Y ésa era, igualmente, la norma de Santo Domingo: los frailes predicadores, «como varones que desean su salvación y la de los demás, pórtense honesta y religiosamente como hombre evangélicos, siguiendo las huellas de su Salvador, hablando consigo y con los prójimos, con Dios o de Dios, y evitarán la familiaridad de toda compañía sospechosa» (Libro de las costumbres, dist. 2ª, 31).

–Ver poco. San Francisco enseñó a sus hermanos a librarse en absoluto de «la concupiscencia de los ojos» (1Jn 2,16), por la que el alma se dispersa y se pierde. Un día iba a pasar el emperador Otón, con su espectacular y elegante comitiva, por el camino en que estaba la choza de Francisco y sus compañeros; pero éste «ni salió a verlo ni permitió que saliera sino aquél que valientemente le había de anunciar lo efímero de aquella gloria». Aborrecía Francisco tanto la vana curiosidad como la adulación a los grandes: «Él estaba investido de la autoridad apostólica, y por eso se resistía en absoluto a adular a reyes y príncipes» (1 Celano 43)

–No mirar mujeres. Queriendo evitar toda tentación de mirar a una mujer con mal deseo (cf. Mt 5,28), San Francisco, con gran humildad, y prefiriendo no tener a tener como si no se tuviera, era sumamente recogido en la mirada, especialmente hacia las mujeres, hasta el punto que pudo decir a un compañero: «te confieso la verdad, si las mirase, no las conocería por la cara, si no es a dos» (2 Celano 112), quizá su madre y Santa Clara. Y este mismo cuidado humilde recomendaba a los suyos que guardaran: «os doy ejemplo para que vosotros hagáis también como yo hago» (205).

También Santo Domingo, en ese mismo tiempo, incluye en el elenco de culpas graves la costumbre de «fijar la mirada donde hay mujeres» (Libro de las costumbres, dist. 1ª, 21; cf. la misma norma en las Constit. de las monjas 11, sobre mirar a los hombres). Esta gran modestia de los ojos es enseñada en la Biblia (Eclo 9,5), por los antiguos maestros cristianos y también por los modernos hasta nuestros días (p. ej., S. Ignacio, Regla 2ª de modestia, 1555; S. Pablo de la Cruz, +1775, en ctas. a dirigidos seglares; S. Antonio Mª Claret, +1870, Autobiografía n. 394-395; A. Tanquerey +1932, Compendio 776; A. Royo-Marín, Tlga. de la perfección 238).

Esta gran modestia de los religiosos en el hablar y el mirar es, sin duda, un gran ejemplo para los laicos, que en otros modos conformes a su vocación, han de guardar también en el mundo un prudente recogimiento de su mente y de sus sentidos.

Negar para amar. Para muchos cristianos modernos esta espiritualidad resulta incomprensible; les parece escandalosamente negativa y próxima al maniqueísmo. Pero es que ellos están tan alejados de la Cruz y de toda forma de ab-negación de sí mismos, que no entienden nada del Evangelio. Por eso se escandalizan del ejemplo de los santos. Y por eso los desfiguran muchas veces cuando escriben sus vidas, como sucede en ocasiones con las biografías de San Francisco de Asís, en las que su retrato apenas tiene nada que ver con su fisonomía real. Todas esas negaciones, obradas por tan gran recogimiento y pobreza, están motivadas por la más grande caridad, y nada hay tan positivo como el amor sobrenatural.

–por amor a Dios. La renuncia medieval al mundo está hecha, como siempre, de santo temor a su fascinante peligrosidad, pero es mucho más todavía un enamoramiento de Dios y de su Cristo. No es otra actitud que la de San Pablo: «por amor de Cristo… todo lo sacrifiqué, y lo tengo por estiércol, con tal de gozar de Cristo» (Flp 3,7-8). Recogimiento y pobreza de criaturas son bienaventuranzas, para más agradar a Dios y más gozar de Él: «los limpios de corazón verán a Dios» (Mt 5,8)

Nadie suele discutir la positividad de Francisco de Asís, que tan atractivo es para cristianos y paganos; pero casi nadie recuerda el rigor extremo de su mortificación en ayunos y penitencias, y la condición extrema de su recogimiento. «Si sobrevenían visitas de seglares u otros quehaceres, corría de nuevo al recogimiento, interrumpiéndolos sin esperar a que terminasen. El mundo ya no tenía goces para él, sustentado con las dulzuras del cielo; y los placeres de Dios lo habían hecho demasiado delicado para gozar con los groseros placeres de los hombres» (2 Celano 94). Por eso tendía siempre a recogerse en lugares solitarios, y el final de su vida fue en la soledad.

Por amor a «Jesucristo, y éste crucificado» (1Cor 2,2). Ya vimos en este mismo blog (147) el enamoramiento de Francisco por el Crucificado. Para él «los placeres del mundo le eran cruz, porque llevaba arraigada en el corazón la cruz de Cristo. Y por eso le brillaban las llagas al exterior –en la carne–, porque la cruz había echado muy hondas raíces dentro, en el alma» (2 Celano211).

–por amor a los hombres, para procurar su salvación. La renuncia al mundo de los mendicantes medievales está hecha, como siempre, de santo temor a su fascinante peligrosidad. Pero es para ellos, que aman al mundo más y mejor que todos, penitencia expiatoria, con-crucifixión con Cristo para la redención del mundo. Ejemplo imprescindible de los que no tienen en favor de los que tienen, para ayudarles a tener santamente, como si no tuvieran. Y con este espíritu, vestidos de saco, descalzos, con una cuerda por cinturón, viviendo de lismosnas, «ostentaban vileza, para dar así a entender que estaban completamente “crucificados para el mundo”» (1 Celano 39), al modo de San Pablo (Gál 6,14).

Muerte dichosa. Estos frailes que han pasado toda su vida tan muertos al mundo, tan escondidos con Cristo en Dios (Col 3,3), no habrán de sufrir mucho a la hora de la muerte, cuando el Padre les llame a dejar la vida del mundo presente. Así San Francisco, que «tuvo por deshonra vivir para el mundo, amó a los suyos en extremo, y recibió a la muerte cantando… Ya nada tenía de común con el mundo… “He concluído mi tarea; Cristo os enseñe la vuestra”» (2 Celano 214; cf. Gerardo de Frachet, Vidas de los frailes predicadores, V parte, 2: De la dichosa muerte de los frailes).

Comentarios. No me alargo en ellos, pues son más bien tarea de los lectores. –Qué cerca están del Evangelio los monjes y religiosos medievales, y qué lejos de ellos estamos ahora. –La imagen de San Francisco creada modernamente por cristianos y paganos apenas tiene nada que ver con lo que él fue realmente. –Cuanto más han renunciado al mundo los monjes y los frailes más fuerza han tenido para evangelizar la vida de los laicos y para promover la transformación cristiana del mundo. –Y es que cuanto más se toma la Cruz de Cristo (fuga mundi en mirar, oír, hablar, no tener) más se participa en su Resurrección. –Todo esto, aunque en modos concretos muy diversos, se aplica igualmente a laicos, sacerdotes y religiosos.

Fuentes: P. José María Iraburu, (181) De Cristo o del mundo -XXIII. La Cristiandad. 4. Franciscanos y dominicos