Se conoce como Triduo Pascual a los tres días en que los católicos celebran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Comprende el tiempo desde la tarde del Jueves Santo, hasta la tarde del Domingo de Pascua. Es el corazón del año litúrgico.

Se conoce como Triduo Pascual a los tres días en que los católicos celebran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Comprende el tiempo desde la tarde del Jueves Santo, hasta la tarde del Domingo de Pascua. Es el corazón del año litúrgico.

La expresión Triduo pascual, aplicada a las fiestas anuales de la Pasión y Resurrección, es relativamente reciente, pues no se remonta más allá de los años treinta del siglo XX.

Conmemora, paso a paso, los últimos acontecimientos de la vida de Jesús, desarrollados en tres días.

El triduo estaba formado originariamente por el Viernes y el Sábado santos como días de ayuno, lectura de la pasión y vigilia, junto al Domingo de Resurrección. Posteriormente, entre los siglos III y VIII se añadió el Jueves, que en realidad era el último día de cuaresma y tiempo para preparar el triduo. Estos tres días santos son culminación celebrativa de todo el año litúrgico, retiro espiritual de los creyentes en comunidad y momento principal de decisiones cristianas.

En la Pascua celebramos el memorial de la liberación salvadora (tránsito de Jesucristo de la muerte a la vida), mediante el cual recordamos el pasado, confesamos la presencia de Dios en el presente y anticipamos el futuro. En estricto rigor, la Pascua de Cristo es el paso «de este mundo al Padre» (Jn 13,1). Toda la vida de Cristo es una Pascua: «Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre» (Jn 16,28).

EL JUEVES SANTO

El Triduo Pascual comienza con la misa vespertina de la Cena del Señor del Jueves Santo, día de reconciliación, memoria de la eucaristía y pórtico de la pasión. Se celebra lo que Jesús vivió en la cena de despedida: «Cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor, hasta que él vuelva» (1 Cor 11,26).

Después de una introducción al sentido de la reconciliación previa al triduo, se canta algo apropiado y se hace oración. Dos o tres lecturas bíblicas ayudan a tomar conciencia mediante un examen concreto, hecho eventualmente entre varias personas, según el tema elegido para la revisión. Se puede introducir un gesto penitencial, como es el encendido o apagado de algunas velas, la quema de papeles en un brasero, romper una vasija de barro, etc. Si la comunidad es grande -y en tanto sea posible-, se divide en grupos para tomar conciencia de los pecados. Luego se pide perdón por medio de unas peticiones preparadas; si es posible, se hace también de manera espontánea y se invita a la reconciliación con un silencio prolongado.

Hasta el siglo VII, el Jueves Santo fue día de reconciliación de pecadores públicos, sin vestigios de eucaristía vespertina. A partir del siglo VII se introducen en este día dos eucaristías: la matutina, para consagrar los óleos (necesarios en la vigilia), y la vespertina, conmemoración de la cena del Señor. Todo el misterio del Jueves Santo y del Triduo Pascual se contiene en estas palabras de Juan (13,1): «Era antes de pascua (judía). Sabía Jesús que había llegado para él la hora de pasar de este mundo al Padre (Pascua de Cristo); había amado a los suyos (entrega, Jueves Santo) que vivían en medio del mundo y los amó hasta el extremo (muerte, Viernes Santo). Estaban cenando (eucaristía, pascua cristiana)»… En la eucaristía del Jueves Santo, la Iglesia revive la última cena de despedida de Jesús y celebra la caridad fraterna por medio de dos gestos: uno, testimonial (el lavatorio); el otro, sacramental (la eucaristía).

Con la misa vespertina del jueves comienza actualmente el triduo. Por eso se afirma que el Jueves Santo es «conmemoración de la cena del Señor». Todas las lecturas de este día evocan la entrega de Jesús, que cumple con el viejo rito de la antigua pascua (la lectura), ofrece su cuerpo en lugar del cordero (2ª lectura) y proclama el mandamiento del servicio (evangelio). Pero, al mismo tiempo, Jesús es entregado por Judas y abandonado por los demás discípulos.

Actualmente, al haber declarado Caritas el Jueves Santo como «día del amor fraterno», tanto la institución de la eucaristía como la del sacerdocio han pasado, por así decirlo, a un segundo plano. Sólo quienes participan en los oficios litúrgicos se dan cuenta del misterio que entraña este día.

La celebración vespertina exige una preparación de la capilla o iglesia. Conviene dar un realce especial a la mesa, que, a ser posible, debería ser grande y estar bellamente adornada. El monumento puede hacerse en una mesa sencilla, con vajilla adecuada, de tipo rústico. Se sitúan en el centro del presbiterio los utensilios necesarios para el lavatorio: jarra con agua, jofaina y toalla. Cabe empezar esta celebración fuera, en un patio -si es posible-, con una preparación especial para disponernos a comenzar. Entramos cantando. Transcurre la celebración según el ritual oficial. Después de la primera lectura (Ex 12) se prepara con cierta solemnidad la mesa. Un símbolo importante del Jueves Santo es el lavatorio de los pies, en el que sería bueno que participara el mayor número posible de fieles, y que se hiciera en silencio. Un canto de caridad puede preceder o seguir a este gesto. Después podemos darnos la paz. Se hace una catequesis adaptada a los niños presentes, sobre el sentido del lavatorio en el que participan. En general, puede oírse en estos momentos música clásica, polifonía o canto gregoriano.

Ciertamente, el lavatorio de los pies es un gesto extraño a nuestra cultura, pero ha sido transmitido por los oficios de este día y significa un servicio que exige y requiere humildad. El «monumento» podría situarse en un sitio apropiado del templo, donde se celebrará la «hora santa» Termina el jueves con una oración prolongada personal en silencio.

La hora santa puede hacerse, bien el Jueves Santo por la noche, bien el Viernes por la mañana. Se preparan textos bíblicos, cantos o música para ser oída, fragmentos religiosos literarios, noticias sucintas del mundo, oraciones de petición o de acción de gracias y breves revisiones personales de vida. Recuérdese que el lenguaje religioso o litúrgico es en forma directa, dirigido a Dios. Como texto bíblico, puede utilizarse el discurso de despedida de Juan (caps. 13-17), las «siete palabras» o el itinerario del «via crucis». La experiencia nos dice que esta oración personal es una de las más importantes del año. Podemos contar también con la oración oficial de las Horas.

EL VIERNES SANTO

El Viernes se centra en el misterio de la cruz, instrumento de suplicio y de muerte (madero), pero sinónimo de redención (árbol). En el hecho de la cruz se refleja el sufrimiento de Cristo, como el amor que se anonada, y el juicio de Dios, junto al pecado de la humanidad, presente en el anonadamiento de Jesús por Dios. Este día, denominado antiguamente al modo judío parasceve (preparación), es hoy «celebración de la Pasión del Señor». Conmemoramos la victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús murió el 14 de Nisán judío, que aquel año fue viernes. La Iglesia decidió conmemorar la muerte de Cristo en viernes, y su resurrección en domingo.

La actual celebración del Viernes Santo responde a la antigua liturgia cristiana de la palabra, tal como la describe Justino hacia el año 150: proclamación de la palabra de Dios, seguida de aclamaciones, oración de la asamblea por las intenciones de la comunidad y bendición de despedida. La liturgia de la palabra, sin eucaristía, era común en Roma los miércoles y viernes, a la hora de nona, hasta el siglo Vl. En el Viernes Santo se celebraba, desde el siglo IV, un oficio de la palabra propio del día, con los elementos actuales: lecturas, oraciones solemnes, adoración de la cruz y comunión.

La actual celebración del Viernes Santo es austera: gira en torno a la inmolación del Señor. Se introduce la celebración mediante una catequesis apropiada sobre el relato de la Pasión. Comienza por un rito inicial antiguo, la postración del celebrante y de sus ayudantes en silencio. La primera lectura, denominada «Pasión según Isaías», es el cuarto canto del siervo de Yahvé, aplicado proféticamente a Jesús. En la segunda lectura, el siervo es el sumo sacerdote que se entrega por los demás. El evangelio es el relato de la Pasión de San Juan, donde la cruz es la suprema revelación del amor de Dios. Puede leerse la Pasión entre varios, dividida en cinco escenas: huerto de los olivos, interrogatorio religioso, interrogatorio político, crucifixión y sepultura. Se intercalan entre escena y escena momentos de oración, canto o música y reflexión. Un texto largo, como el de la Pasión, se sigue mejor con el mismo en la mano y, por supuesto, en posición sedente. A la hora de la crucifixión se pueden clavar dos tablas grandes que formen luego una cruz.

Al final de la lectura evangélica, las personas que se han identificado con los personajes principales de la Pasión expresan en voz alta y de forma directa una reflexión actualizada. Se comienza diciendo, por ejemplo, «yo soy Pedro», «soy la Magdalena», etc. Sigue la oración universal, formulario romano del siglo v. Las oraciones solemnes y los improperios caben ser revisados cada año. Después es adorada la cruz (una sola, no varias) por el pueblo, precedida de su ostentación ante la asamblea: «Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo». A la adoración de la cruz le precede una monición adecuada y la lectura de la «Pasión según Isaías».

El gesto de adoración se hace espontáneamente, como cada persona lo desee, mediante un beso, abrazo, inclinación, de rodillas, tocando el madero, etc. Los matrimonios pueden ir juntos a adorar la cruz, a ser posible con sus hijos. Los improperios evocan el misterio de la glorificación de Jesús, que muere herido de amor y de ternura hacia su pueblo. La celebración concluye con la comunión precedida y seguida de una oración comunitaria y personal.

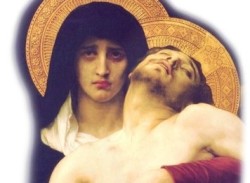

Para nuestro pueblo, el Viernes Santo es un día de dolor, manifestado por dos figuras: el Nazareno y la Dolorosa. Los oficios de este día son desplazados casi totalmente por las procesiones del catolicismo popular. Han decaído las devociones de las «siete palabras» y del «via crucis», actos típicos de la noche del jueves ante el monumento.

LA VIGILIA PASCUAL

La Vigilia Pascual es la celebración más importante del año, la culminación de la Semana Santa y el eje de toda la vida cristiana, hasta el punto de haber sido denominada «madre de todas las vigilias». Sin embargo, todavía está lejos de significar algo importante para nuestro pueblo, que se hace presente, sobre todo, en las procesiones del viernes. Para muchos de nuestros fieles sigue siendo el Viernes Santo el día decisivo. Con todo, la resurrección de Jesús es dato básico de la confesión de fe, comunicación de nueva vida e inauguración de nuevas relaciones con Dios.

Según la actual liturgia, el sábado es día de meditación y de reposo, de paz y de descanso, sin misa ni comunión, con el altar desnudo. La Vigilia Pascual más antigua que se conoce es del siglo III. Hacia el año 215, según la Tradición de Hipólito, el bautismo era celebrado, con la eucaristía, en la Vigilia Pascual. Esto se generalizó en el siglo IV. A finales de este siglo algunas Iglesias introdujeron el lucernario pascual, que finalmente se extendió a todas partes. A partir del siglo Xll se comenzó a bendecir el fuego.

Con la noche del sábado se inicia el tercer día del triduo. Según el misal, es noche de vela. Está constituida por una larga celebración de la palabra que acaba con la eucaristía. Se inicia el acto con una hoguera. En un primer momento, puede prenderse un «fuego de campamento», con cantos jubilosos, danza de niños y mayores alrededor del fuego, y quema de cosas que rechazamos: juguetes bélicos, prensa mentirosa, jeringuillas de droga, etc. e empieza la celebración con una monición para dar sentido a todo el acto, que tiene cuatro partes:

a) La liturgia de la luz

Se desarrolla de noche, fuera del templo, en torno al cirio, símbolo de Cristo, al que siguen los bautizados con sus luminarias encendidas. El lucernario, o rito del fuego y de la luz, tiene su origen en la práctica judía y cristiana primitivas de encender una lámpara a la llegada de la noche, junto con una bendición. Los fieles, con los cirios apagados en la mano, son los «exiliados». Con el fuego se enciende el cirio pascual, y con éste se encienden las velas que portan los fieles; de este modo, se entra en procesión en la iglesia, ya preparada y adornada profusamente. El cirio encendido evoca la resurrección de Cristo. Dentro del templo se proclama el pregón pascual, canto de esperanza y de triunfo; su texto debiera ser propio cada año. Dentro del Exultet caben aclamaciones festivas de la asamblea.

b) La liturgia de la palabra

En esta segunda parte se describe la historia de la salvación. Son fundamentales las lecturas del Génesis (creación), Éxodo (liberación de Egipto), Profetas (habrá una nueva liberación) y Evangelio (proclama de la resurrección). Esta parte consta de una introducción catequética y de varias lecturas que narran la historia de la salvación, hasta llegar al evangelio. Se intercalan las lecturas con cantos, oraciones o noticias breves. Proclamada la resurrección, aplaudimos, cantamos festivamente e incluso puede hacerse una danza, repartirse flores y hasta encender bengalas. Todo gravita en torno a la Pascua del Señor.

c) La liturgia del agua

La tercera parte celebra el nuevo nacimiento. Se desarrolla especialmente cuando hay bautismos, sobre todo de adultos. En el caso del bautismo de niños, los padres hacen la petición, el presidente de la comunidad responde, se convoca a los santos en las letanías, se bendice el agua, se exhorta a la profesión de fe y a los compromisos cristianos y se procede al bautismo. Las promesas bautismales se renuevan estando todos de pie, con los cirios encendidos, mediante un diálogo que concluye con la aspersión. Un gran aplauso rubrica el acto sacramental.

d) La liturgia eucarística

La eucaristía es la cumbre de la vigilia. Los recién bautizados participan activamente en la oración universal, procesión de ofrendas y comunión. Tras una monición adecuada, se procede a preparar solemnemente la mesa con flores, cirios y toda clase de ofrendas, en un «ofertorio» en el que pueden intervenir también los niños (cabe incluso una danza a la hora de llevar los dones). La anáfora también debiera ser nueva cada año. Al final de la fiesta, después de la comunión, se acaba con un encuentro festivo, en el que no debe faltar un sencillo ágape en el que participen todos los asistentes. La eucaristía pascual anuncia solemnemente la muerte del Señor y proclama su resurrección en la espera de su venida.

LA EUCARISTÍA PASCUAL

En la eucaristía del Domingo de Resurrección se comenta la experiencia del triduo, y varios participantes del mismo dan testimonio al reconocer que su vida cristiana se ha visto robustecida por estas celebraciones regeneradoras, al modo de unos «ejercicios espirituales» litúrgicos. El acontecimiento pascual, sacramentalmente celebrado en la eucaristía, no se reduce sólo a Cristo y a la Iglesia, sino que tiene relación con el mundo y con la historia. La Eucaristía Pascual es promesa de la Pascua del universo, una vez cumplida la totalidad de la justicia que exige el reino. Todo está llamado a compartir la Pascua del Señor, que, celebrada en comunidad, anticipa la reconciliación con Dios y la fraternidad universal.

El día pascual de la resurrección, Jesús comió con los discípulos de Emaús y con los Once en el cenáculo. Son comidas transitorias entre la resurrección y la venida del Espíritu. Estas comidas expresan el perdón a los discípulos y la fe en la resurrección. Enlazan las comidas prepascuales de Jesús con la eucaristía. Denominada «fracción del pan» por Lucas y «cena del Señor» por Pablo, se celebraba al atardecer, a la hora de la comida principal. Había desde el principio un servicio eucarístico (mesa del Señor) y un servicio caritativo (mesa de los pobres). Se festejaba el «primer día de la semana», con un ritmo celosamente guardado. Surge así la celebración del día del Señor (pascua semanal), y poco después la celebración anual de la Pascua.

Fuente: CASIANO FLORISTAN ” DE DOMINGO A DOMINGO EL EVANGELIO EN LOS TRES CICLOS LITURGICOS”