Hasta fecha reciente no se tomaba en serio encontrar bases teológicas serias para justificar la presencia de María en la liturgia. Después del Concilio Vaticano II, con el documento sobre la liturgia (Sacrosactum Concilium) y la Lumen Gentium, se marcan las líneas fundamentales para justificar esta presencia.

Hasta fecha reciente no se tomaba en serio encontrar bases teológicas serias para justificar la presencia de María en la liturgia. Después del Concilio Vaticano II, con el documento sobre la liturgia (Sacrosactum Concilium) y la Lumen Gentium, se marcan las líneas fundamentales para justificar esta presencia.

El primer motivo y más importante es la participación de María con Cristo en la obra de la salvación, como humilde servidora; el otro motivo es su ejemplaridad, María nos ayuda a participar en el misterio de Cristo, en la celebración litúrgica de la Iglesia, ella es la más perfecta cristiana en este sentido, es el modelo de la Iglesia.

El otro basamento teológico es la alegría que encuentra la Iglesia en María, por ver en ella las promesas cumplidas, esto es un motivo también de veneración y alabanza. Esto alimenta la esperanza y el consuelo, porque María es el ícono escatológico de la Iglesia; viendo a María vemos el futuro glorioso de la Iglesia, de todos nosotros como Iglesia de Cristo.

Esta realidad y presencia mariana también es la más poderosa motivación para participar plenamente en la liturgia, dado que se cumple en el presente lo que Cristo realizó en el pasado, pero se construye el futuro ya desde ahora en este presente. María es para la Iglesia este estímulo vivo y permanente, por su participación en el misterio de Cristo, desde su encarnación hasta su muerte y resurrección, y hasta la venida del Espíritu; ella está presente a la acción del Espíritu que va realizando la redención en la Iglesia y hace entrar en el eterno presente del Amor de Dios a todos. Donde hay celebración litúrgica allí está María participando y animando a los cristianos.[1]

MODELO, TESTIGO Y COLABORADORA

La ejemplaridad de María es un aspecto que se ha resaltado en la Lumen Gentium, ella es para la Iglesia el modelo más perfecto de culto y de servicio a Dios. Pablo VI la presenta como “el mejor modelo de la Iglesia en orden a la fe, a la caridad y a la perfecta unión con Cristo, es decir, de esta disposición interior que inspira a la Iglesia, la Esposa amada, estrechamente unida a su Señor, cuando lo invoca y por él, rinde el culto debido al Padre Eterno”.[2] Porque es en la liturgia que, bajo la acción del Espíritu Santo, toda la oración y la contemplación del cristiano llegan a su cima.

Así Pablo VI va afirmando las varias actitudes de María que son modelo de la Iglesia en su liturgia; ella es la Virgen que escucha, modelo para la Iglesia que medita, acoge, vive, proclama esa Palabra que se encarnó en María. La Virgen orante, en relación con el Espíritu Santo, que exulta las alabanzas a Dios en el Magnificat, la Virgen intercesora en Caná, modelo para la intercesión de la Iglesia, la que espera y suplica por el Espíritu Santo en Pentecostés, además, la Virgen que ofrece en el templo de Jerusalén y en el Calvario, en sus dos aspectos, activo (ella ofrece a su Hijo) y pasivo (ella se ofrece) es un modelo para la oración litúrgica de la Iglesia. Además como Madre, la Virgen es modelo para la Iglesia de su labor de cooperación activa para llevar a sus hijos hacia Dios, transmitirles la vida nueva del espíritu, especialmente por la predicación y los sacramentos.[3]

Además del modelo para la liturgia, María es modelo para la vida práctica del cristiano de todos los días, que debe ser una prolongación de la liturgia celebrada, en su actitud de servicio, de humildad, de pureza, de solidaridad, de fidelidad a Dios y al ser humano. La persona humana que estuvo más cerca siempre de este misterio es María, su madre. Ella nos anima y enseña a vivirlo de la manera más profunda y adecuada. Por esto, cuando comienza el año litúrgico, vemos a María con una fuerte relevancia en las lecturas, oraciones y prefacio eucarístico de las celebraciones litúrgicas. Esto tiene un significado preciso, que es la espera del Mesías. María fue la persona que encarnó esa espera de Israel; las profecías apuntaban a la llegada de Dios, alégrate y grita de Júbilo hija de Sión porque viene a ti, ella estuvo en silencio esperando la llegada de aquel que iba a cambiar todo, pero ella ya lo tenía dentro de sí. Por eso María nos introduce de la manera más humana y sencilla en el misterio de su Hijo, por ser su madre. Ella vive lo natural de todas las madres, el ensimismamiento para ocuparse con amor de esa creatura que llega al mundo y que nadie puede querer y proteger mejor que la propia madre. Ya en el vientre de María ella amó a Jesús entrañablemente, y sus brazos fueron los más acogedores que podían ser cuando entró el Mesías en el mundo, en el establo de Belén.

La participación de María es por lo tanto una cooperación real y efectiva porque nos ayuda a entrar en la anamnesis de la celebración litúrgica, con un corazón abierto y amoroso, sin prejuicios, apoyándonos en su experiencia de ser la madre del Mesías esperado, y cooperando nosotros mismos con nuestra actitud receptiva con esa acción redentora que Cristo está realizando en cada uno de los fieles y en la Iglesia toda. El testimonio de María, su presencia permanente en la Iglesia, desde su origen, su vocación de Madre Espiritual, que sigue activamente trabajando por nosotros, hacen que constantemente sea tomada en consideración de diversas maneras en la celebración litúrgica de la Iglesia.

LO QUE DICE EL MARIALIS CULTUS DE PABLO VI (1974)

Después del Concilio Vaticano II quedó clara la necesidad de una amplia y profunda reforma litúrgica, que implicó también revisar el puesto de María dentro de la liturgia eclesial. La Marialis Cultus es la encíclica que corona esta reforma respecto al culto mariano, comenta la reforma del nuevo Misal Romano y determina la manera cómo ha de darse la liturgia y la devoción mariana en la Iglesia. “La reforma de la Liturgia romana presuponía una atenta revisión de su Calendario General. Éste, ordenado a poner en su debido resalto la celebración de la obra de la salvación en días determinados, distribuyendo a lo largo del ciclo anual todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación hasta la espera de su venida gloriosa, ha permitido incluir de manera más orgánica y con más estrecha cohesión la memoria de la Madre dentro del ciclo anual de los misterios del Hijo”.[4]

Esta reforma ha permitido en realidad enriquecer la presencia mariana en la liturgia, recentrándola y actualizándola integrando los avances teológicos de nuestra época a la vez que manteniendo viva la tradición de la Iglesia. “Recorriendo después los textos del Misal restaurado, vemos cómo los grandes temas marianos de la eucología romana —el tema de la Inmaculada Concepción y de la plenitud de gracia, de la Maternidad divina, de la integérrima y fecunda virginidad, del «templo del Espíritu Santo», de la cooperación a la obra del Hijo, de la santidad ejemplar, de la intercesión misericordiosa, de la Asunción al cielo, de la realeza maternal y algunos más— han sido recogidos en perfecta continuidad con el pasado, y cómo otros temas, nuevos en un cierto sentido, han sido introducidos en perfecta adherencia con el desarrollo teológico de nuestro tiempo. Así, por ejemplo, el tema María-Iglesia ha sido introducido en los textos del Misal con variedad de aspectos como variadas y múltiples son las relaciones que median entre la Madre de Cristo y la Iglesia. En efecto, dichos textos, en la Concepción sin mancha de la Virgen, reconocen el exordio de la Iglesia, Esposa sin mancilla de Cristo; en la Asunción reconocen el principio ya cumplida y la imagen de aquello que para toda la Iglesia, debe todavía cumplirse; en el misterio de la Maternidad la proclaman Madre de la Cabeza y de los miembros: Santa Madre de Dios, pues, y próvida Madre de la Iglesia.”[5]

RELACIÓN ENTRE LITURGIA Y DEVOCIONES MARIANAS

El amor a María es uno solo, el mismo amor está presente en la liturgia y en las prácticas devocionales, pero ambas tienen su diferencia específica. La liturgia es realizada oficialmente por la Iglesia, y consiste básicamente como hemos dicho en la celebración de los sacramentos, lo cual hace todo el pueblo de Dios, y por otra parte en la Liturgia de las Horas, que realizan globalmente los consagrados del pueblo de Dios.

Las devociones por su parte son otras prácticas realizadas por el pueblo de Dios, no tanto los consagrados, sino cualquier miembro, familias, barrios, pueblos, etc. Tiene que ver con las costumbres, con la religiosidad popular, con las expresiones de amor espiritual hacia María, realizadas por el pueblo sencillo y creyente. Estas prácticas pueden ser el rezo del Rosario, las procesiones, la visita a santuarios marianos, las consagraciones a María, el escapulario de la Virgen del Carmen, entre otras.

La devoción a María es una cosa y las devociones es otra. La devoción es el amor con que sentimos y expresamos nuestra fe; puede tratarse de Dios, que es lo más saludable e importante, pero también puede referirse a la Virgen María o algún otro santo. Normalmente el pueblo cristiano, católico u ortodoxo, siente el amor a María en un solo amor junto con el amor de Dios; no separan esos amores, así como Cristo y María su madre están unidos en un solo amor de madre e hijo, así el pueblo de Dios une esos dos amores sin hacerse demasiados problemas.

No pocas veces la gente tiene costumbre de acudir a una devoción mariana más que a la liturgia, como vemos en procesiones como la de la Divina Pastora; millones de personas en procesión, de las cuales un pequeño porcentaje es quien acude a la misa regularmente. Lo cual nos indica que la práctica más difundida, aunque parezca contradictorio, es la de las devociones más que la práctica litúrgica. Aunque habría que mitigar esta comparación un poco debido a que la liturgia se celebra a lo largo de todo el año mientras que las procesiones son pocas veces, pero aún así, las personas que acuden a las procesiones son las que van a misa regularmente, y además acuden una multitud mayor que esa, que normalmente no acuden a misa, no participan de la liturgia de la Iglesia.

También es bueno resaltar que existen devociones más fomentadas por la Iglesia que otras, o más oficializadas en forma general, como es el caso del Santo Rosario, que ha tenido varios documentos papales apoyándolo, cada vez se recomienda de parte de las más altas autoridades eclesiales incluido el Papa, e incluso el papa Juan Pablo II creó y agregó los misterios luminosos al Rosario, con lo cual estaba motivando desde su lugar de sumo pontífice el rezo del rosario en todo el mundo.

Otras prácticas devocionales van variando en el tiempo, como la celebración del mes de María, durante todo el mes de Mayo, que culmina con la Coronación de María, en realidad Fiesta de la Visitación de María a su prima Isabel. En estos momentos ya no se realiza este tipo de práctica religiosa como antes, se hace relevancia al mes de mayo pero sin embargo no existe la misma inquietud y fervor de la masa como antes, por lo cual estas expresiones devocionales se van terminando.

DEVOCIÓN MARIANA

La Marialis Cultus de Pablo VI centra lo que debe ser el culto mariano. Afirma que esta devoción es legítima, pero que debe estar inserta en el cauce del único culto que justa y merecidamente se llama cristiano.[6] Este culto cristiano nos lleva al Padre, y dentro de este culto se inserta el culto a María, que las teologías católicas y ortodoxas llaman justamente culto pero que los protestantes no le dan este nombre por temor a caer en idolatría.[7]

La devoción es la entrega confiada de la propia persona en manos de Dios; en el caso de María y de los santos, la devoción, es decir, la entrega de la persona en manos de María, apunta en el fondo hacia Dios, quien es el objeto final de toda devoción. La actitud religiosa del ser humano tiene su sentido en Dios, y la fe se manifiesta por medio de esta devoción, que puede tener diversas expresiones y manifestaciones y que se expresa en forma concreta corporal, por medio de la oración, posturas de rodillas, juntar las manos; además prender una vela, hacer reverencias, quemar incienso, etc.

Dentro del culto cristiano hay una serie de prácticas y ritos que se realizan pero que implican la devoción de las personas que lo realizan. Se pueden dar sin participación interior pero quedan solamente como un acto formal. La devoción y culto a María y a los santos entran dentro del culto a Dios; no son independientes. Dentro de la liturgia tenemos especial mención a María y a los otros santos, pero queda siempre culto al padre, por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. La presencia y el amor a María dentro de este culto no desvía la adoración a Dios sino que la refuerza, la enciende más, la hace más cercana y humana.

Dentro del culto y devoción debemos diferenciar la latría de la dulía; ambas se pueden expresar en los actos de devoción religiosa, pero son diferentes. La latría es para Dios; se traduce como adoración. Solamente adoramos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro ser se entrega en la adoración en forma plena ye incondicional, como un acto de salvación espiritual eterno. Respecto a la veneración, es decir, la dulía, también nos entregamos de corazón y con todo nuestro amor a María u otro santo, pero no de la misma manera, puesto que son personas humanas, llenas de Dios pero siguen siendo humanos. Los veneramos, los amamos, nos entregamos en la devoción y el amor, pero nuestro ser íntimo está en todo momento dirigiéndose a Dios como su salvador, como la fuente de su vida actual y eterna. Todos los amores que tenemos en esta vida, incluidos los amores humanos, apuntan en el fondo a Dios, la fuente del Amor. Así mismo, el amor y devoción a los santos es camino de entrega a Dios, es aliento para profundizar, es ayuda para abrirse a Dios cada vez más profundamente.

PABLO VI

La piedad de la Iglesia hacia la santísima Virgen María es un elemento intrínseco del culto cristiano. La veneración que la Iglesia ha dado a la madre del Señor en todo tiempo y lugar, desde el saludo y la bendición de Isabel hasta las expresiones de alabanza y súplica de nuestro tiempo, constituye un sólido fundamento… de que el culto a la Virgen es de profunda raíz en la palabra revelada y de sólidos fundamentos dogmáticos.[8] Es la voz del papa Pablo VI, quien realizara la reforma litúrgica después del Vaticano II, y dio a luz a la Marialis Cultus, el documento fundamental para regir la devoción a María.

“Este culto mariano, como sabéis, es introducción y consecuencia del culto único y supremo que damos a Jesucristo Nuestro Señor. Es garantía de nuestra fe en sus misterios y en su misión: es expresión de nuestra pertenencia a la Iglesia que tiene en María su más santa y más bella hija y que encuentra en María, como escribió San Ambrosio, su imagen ideal. Nos llena de gozo y de esperanza y nos enseña a imitar a la Virgen en sus virtudes tan sublimes y tan humanas, sobre todo en la virtud de la fe, de la aceptación de la Palabra de Dios, que inicia en nuestras vidas la vida de Cristo” (Pablo VI: Audiencia General, 14-8-1963).[9]

“Todos reconocemos, y hoy precisamente debemos proclamarlo de forma especial, que a María se le debe un culto excepcional, singular. Hiperdulía, lo define el Catecismo. Este término explica algo que va más allá de las medidas ordinarias, por lo cual nunca podremos satisfacer plenamente nuestra obligación de venerar a María, los derechos a tales honores sobrepasan nuestros límites y nuestra posibilidad. Nos encontramos ante un precepto religioso que nos compromete de una forma especial (Pablo VI. Homilía en la Asunción, 15-8-1964).[10]

El pueblo creyente extendido a lo largo y ancho del mundo, y a través de la historia, ha expresado su devoción y amor a María de muchas maneras; la religiosidad popular expresa en no pocos lugares este amor por medio de procesiones, vigilias, danzas, romerías, etc. Esta devoción a María es como un río de amor espiritual incontenible y muchas veces incomprensible, pero que la Iglesia en su sabiduría debe saber trabajar. El pueblo tiene una motivación profunda que hay que evangelizar y cristianizar. Si se descuida puede llegar a desviarse hacia una falsa religión. Los agentes evangelizadores deben lograr evangelizar estos pueblos sin perder el amor y devoción a María; es un reto que exige formación adecuada, una vida de oración, un auténtico amor y dedicación al pueblo sencillo de Dios. El movimiento más grande de religión, de experiencia espiritual, de motivación por las cosas trascendentales, se sostiene por este tipo de devoción y amor a María que nace desde lo profundo de los creyentes, de los pueblos. Esta base vital debe ser valorada y adecuadamente trabajada para llevar a los pueblos hacia la experiencia de Cristo, hacia la plena cristianización de la humanidad, tal como lo quiere María y todos los santos lo han hecho en su propio momento.

Hay que aclarar que la verdadera evangelización lleva el signo de la novedad real; abre el corazón al gozo, hace crecer la esperanza, responde a las exigencias de todo hombre, compromete a una respuesta que transforma al que la acoge. Ningún evangelio como el anunciado por María con su vida responde tan exactamente a estas características. María es ella misma Evangelio vivido y ofrecido silenciosamente a sus hijos.[11] Esto significa que la verdadera y más profunda cristianización se da en comunión con María, quien es la que ha encarnado en su vida de la manera más perfecta el evangelio; es la más perfecta discípula de Cristo, tal como lo resalta el documento de Aparecida, y ha sido la persona que estuvo y estará más cerca de Cristo, que mejor lo ha conocido y lo conocerá. La cristianización que se logra desde María, sin apartarla, es la más hermosa, profunda y durable cristianización que se pueda lograr.

MARÍA EN LA MUSICA

La presencia de María en la música es, como en la literatura y en las artes figurativas, una presencia masiva, que ha ayudado a llenar lagunas en el estudio de la mariología. San Efrén, ocupa el primer puesto en Himnos a la Virgen. Los santos Ausencio y Romano, en los siglos V y VI continúan la tradición, y junto con Juan Damasceno, dan vida a las formas típicas de la liturgia oriental, el Kontakion; parece que el famoso himno mariano Akathistos se debe a San Román.

En el canto gregoriano, que tiene cuatro vertientes: galicano, ambrosiano, romano y mozárabe, y se formó en los 12 o 13 primero siglos, encontramos una enorme cantidad de músicas marianas, que van desde la misa de la Virgen denominada Cum jubilo hasta las formas más elementales, que todavía pueden encontrarse hoy en el Liber usualis.[12]

LITURGIA MARIANA

La razón principal de existencia y misión de la Iglesia es continuar y hacer eficaz para los hombres de todos los siglos la misión de Cristo, glorificar al padre, santificar las almas. Esto se realiza sobre todo en su culto, fuente primera e indispensable para el individuo y para la comunidad de unión plena con Dios, efectiva circulación de vida sobrenatural entre Dios y el hombre.[13]

Como la vida moral de los cristianos es consecuencia de la doctrina revelada por Jesucristo, así la vida cultual está estrechamente unida al valor absoluto que, según la razón y la fe, tienen las personas y las cosas. Como la vida cristiana es el “dogma vivido”, la liturgia es el “dogma orado”. Aunque el culto de adoración es reservado exclusivamente a Dios, padre, Hijo y Espíritu Santo, la Iglesia reserva un culto de veneración, dulía, es decir, de honor, de respeto, de imitación a los santos. Entre todos los santos que la Iglesia presenta como modelos e intercesores sobresale la persona que Dios escogió como Madre del Verbo encarnado. La Virgen Madre se eleva sobre la multitud de los santos por estar tan llena de privilegios de Dios pero también por haber correspondido más que cualquier otra creatura a los dones de Dios. María es honrada por la Iglesia con un culto de superveneración (hiperdulía).[14]

Por tanto a María y a los otros santos la Iglesia tributa un culto claramente distinto, en la esencia y en la forma, del culto que tributa a Dios. Ella no sólo justifica y permite la veneración de aquellos a quienes presenta como modelos de perfección cristiana, sino que da amplio lugar en su culto oficial (la liturgia) a su recuerdo vivo y a su intercesión. Por esto podemos hablar de la liturgia de los santos y de la Liturgia Mariana.

La liturgia contiene la confesión de fe de la Iglesia en el misterio de María. Ofrece una rica síntesis, atenta a la tradición y a los desarrollos más recientes. Pablo VI declara: “Recorriendo los textos del Misal restaurado, vemos cómo los grandes temas marianos de la eucología romana, la Concepción Inmaculada y la plenitud de la gracia, la maternidad divina, la virginidad perfecta y fecunda, el Templo del Espíritu Santo, la cooperación a la obra de su Hijo, la santidad ejemplar, la intercesión misericordiosa, la Asunción al cielo, han sido acogidos en perfecta continuidad doctrinal con el pasado, y también cómo otros temas, en cierto sentido nuevos, han sido introducidos en no menor concordancia con los desarrollos teológicos de nuestros días (MC 15).

La liturgia presenta de manera equilibrada y justa el culto que se debe rendir a Cristo y que se traduce en especial veneración a su Madre:”Es importante observar cómo la Iglesia traduce los múltiples lazos que la unen a María en las diversas actitudes efectivas del culto: veneración profunda, cuando reflexiona sobre la dignidad eminente de la Virgen, convertida, por obra del espíritu Santo en Madre del Verbo Encarnado; amor ardiente, cuando considera la maternidad espiritual de María respecto de todos los miembros del Cuerpo Místico: invocación confiada, cuando experimenta la intercesión de su Abogada y Auxiliadora (cf. LG 62); servicio de amor cuando capta en la humilde servidora del Señor la Reina de misericordia y la Madre de la gracia; invitación activa cuando contempla la santidad y virtudes de la que es “llena de gracia” (Lc 1,28); emoción profunda cuando ve en María, como una imagen muy pura, lo que debe llegar a ser y convertirse en todos sus miembros (SC 103); contemplación atenta cuando reconoce en la Asociada al Redentor, quien participa desde ahora plenamente de los frutos del misterio pascual, el cumplimiento profético de su propio futuro” (MC 22).

La liturgia propone por lo tanto a nivel de la fe profesada y vivida “una regla de oro para la piedad cristiana” (MC 23), pero además la fuente, el tope, la escuela y la experiencia mística de nuestra comunión con la Madre de Dios. Todas las otras formas de veneración y devoción hacia María deben converger hacia la liturgia y ligarse a ella. En la liturgia, en sus contenidos doctrinales y sus actitudes cultuales, tenemos un criterio válido de discernimiento ante todas las exageraciones de las devociones que amenazan siempre , como lo muestra la historia antigua y reciente de la piedad mariana (Cf. MC 38-39).

LITURGIA EN LA HISTORIA

Según el Papa Pablo VI, quien trata de aclarar el culto a María en la Marialis Cultus, centrándolo en Cristo, sin embargo afirma que “la piedad de la Iglesia hacia María es un elemento intrínseco del culto cristiano”.[15]

Podemos rastrear el culto mariano desde los primeros siglos de la Iglesia por medio de signos dejados en la historia; al principio no había una clara separación o polémica tal como la conocemos actualmente entre lo que es y lo que no es culto litúrgico; el centro era el misterio pascual que se celebraba cada domingo y una vez al año en mayor solemnidad, en el domingo de Pascua. Los textos creados desde los tiempos bíblicos fueron muchas veces himnos litúrgicos, incluyendo el Magnificat y el Benedictus. Tenemos las Odas de Salomón, de comienzos del siglo II, que hablan de María, del contraste entre María y Eva, de que María no tuvo dolor ni necesitó comadrona para parir en contraste con el dolor de Eva. Según varios autores como Bernard, Abramowski, Danielou, quienes consideran que la asamblea cultual constituye el verdadero lugar y ambiente donde surgen estas Odas de Salomón, estaríamos hablando de las primeras décadas del siglo II, donde habría asambleas cristianas que incluyeron cánticos dedicados específicamente a María, la madre del Mesías, por su gran admiración, respeto y devoción hacia ella.[16]

San Melitón de Sardes tiene una homilía que los patrólogos ubican en un contexto eminentemente cultual, y que data de los años 160-170, donde habla de María como la bella o buena (kalós, en griego) cordera, madre virgen del Cordero inmolado. Durante el siglos II, el término “virgen” y sobre todo la expresión “la Virgen”, designan simple y exclusivamente a la madre de Jesús y adquirieron un matiz cultual; es decir, aparecen veteados de un sentido de veneración y estupor por el prodigio de la maternidad divina y virginal de María.[17]

La Tradición Apostólica, de Hipólito, proviene del año 215 aproximadamente, es un libro litúrgico de Roma. En la anáfora litúrgica encontramos mencionada a María: al cual en tu beneplácito, enviaste desde el cielo en el seno de una virgen, y habiendo sido concebido, se encarnó y manifestó como tu Hijo, nacido del espíritu Santo y de la Virgen (Cf 4 SC 11 bis, 488.50). María es recordada en la anáfora por ser la madre virgen de Cristo, Verbo de Dios, salvador del hombre. Esta arcaica mención de la Virgen no desaparecerá ya de la anáfora, sino que será un elemento presente en toda plegaria eucarística, destinado a adquirir un progresivo realce cultual.[18]

El rito bautismal de Hipólito también toma en cuenta a María en la segunda pregunta del credo: crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María…, y luego viene la segunda inmersión. Podemos inferir aquí cómo María estuvo presente en la liturgia desde el comienzo, que aunque no se haga ninguna referencia especial hacia ella en cuanto a un culto particular, y sea en una manera estrictamente cristológica y eclesial, sin embargo, dada la importancia de la liturgia eucarística y bautismal para el pueblo cristiano de los comienzos, especialmente la de Hipólito de Roma, vemos cómo ya está incluida María dentro del ambiente sacramental litúrgico, para luego seguirse desarrollando históricamente en las fiestas litúrgicas con dedicación especial a María.

El Protoevangelio de Santiago, escrito en el siglo II por un autor judeo cristiano de la diáspora de mentalidad católica, posiblemente en Alejandría, contiene una serie de bendiciones dedicadas a María por parte de los sacerdotes del templo y del pueblo en general: “Dios de nuestros padres, bendice a esta niña y dale un nombre glorioso y eterno por todas las generaciones” (VI,2); “Oh Dios altísimo, pon tus ojos en esta niña y otórgale una bendición cumplida, de esas que excluyen las ulteriores” (VI,2); “El Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel” (VII,2); María, el Señor ha ensalzado tu nombre y serás bendecida en todas las generaciones de la tierra” (XII,1). Podemos afirmar que después de las bendiciones que recibe María en el Nuevo Testamento (Cf. Lc 1,28.30.42-43.45.48-49;11,27) como por ejemplo “Alégrate llena de gracia”, “bendita entre las mujeres”, “desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones”, etc. Estas expresiones de bendición hacia María muestran una continuidad que comienza en la iglesia primitiva y se mantiene, debido al amor y honor y respeto y devoción que los primeros cristianos tuvieron hacia la madre del Señor, y debido a sus excelentes cualidades cristianas, y es el sustrato de donde van a surgir las diversas oraciones y expresiones de bendición hacia María que formarán parte de la liturgia, tanto en las anáforas como en las oraciones como en los himnos.[19]

Respecto a las edificaciones especiales que implicarían un culto particular a la madre de Dios, en general hay que partir del siglo IV, una vez que se adopta el dogma de la Maternidad Divina de María. Sin embargo se han encontrado en el lugar de la tumba de María indicios de que existió un culto de veneración a María por parte de los judeocristianos ya desde antes del siglo III, este culto proviene del recuerdo del fin de la vida terrena de María.[20]

CELEBRACIONES MARIANAS

Dentro de la liturgia eucarística también tenemos los días propios marianos relacionados a los dogmas como María Madre de Dios el primero de enero, la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre, la Asunción de María el 15 de Agosto, y otras fiestas especiales como María Reina, el Dulce Nombre de María, etc.

Además dentro de la liturgia eucarística tenemos los sábados dedicados especialmente a María. También las diversas advocaciones según su importancia internacional o según sea la patrona de un país o de una región, como es el caso de la Virgen del Carmen, la Milagrosa, Divina Pastora, Guadalupe, Coromoto, etc.

Dentro de la Liturgia de las Horas tenemos celebraciones especialmente dedicadas a María; normalmente el sábado está dedicado a ella, lo cual se llama María en Sábado, y además encontramos varias fiestas marianas como la Inmaculada Concepción, la Asunción de María, María Madre de Dios, Santa María Reina, y otras celebraciones donde se recuerdan advocaciones especiales de María como la Guadalupe, el Perpetuo Socorro, Nuestra Señora de Fátima, etc. Estas celebraciones específicas tienen que ver con la importancia histórica como puede haber sido la aparición de la Guadalupe, la Coromoto, Fátima, o la devoción importante y extendida como Nuestra Señora de los Dolores, Perpetuo Socorro, etc.

Además las varias Congregaciones de la Iglesia pueden tener fiestas especiales con la advocación de su Congregación, como los Redentoristas con Perpetuo Socorro, los Salesianos con María Auxiliadora, entre otros. Y cada País con su Patrona como la Guadalupe, la Coromoto, el Luján, etc.

Es estas celebraciones básicamente tenemos oraciones donde se recuerda a María; como la oración de entrada, ofertorio, salida. Además, si es una misa, hay varios prefacios donde se resalta más a María y no se le nombra simplemente; se lleva a la luz su importancia dentro de la historia de la salvación.

En ninguna celebración eucarística se le va a dirigir una oración directa a María, sino a Dios Padre; pero María estará presente allí, como entrelazada, y su recuerdo será para el pueblo de Dios motivo de júbilo y mayor alabanza y gloria a Dios.

LA PRESENCIA DE MARÍA EN LAS TEMPORALES

La presencia mariana a lo largo del año muestra cómo está unida la madre al misterio del Hijo. Dentro de la tradición occidental romana la presencia de María es más evidente en Adviento y Navidad y más discreta en cuaresma, pascua y Pentecostés. En cambio en la tradición oriental esta presencia mariana en la liturgia está presente de manera más equilibrada.

En tiempos de Adviento la liturgia nos recuerda frecuentemente la figura de la Virgen, sobre todo en las ferias del 17 al 24 de diciembre, y particularmente el domingo que precede la Navidad, día en que resuenan las voces antiguas de los profetas acerca de la Virgen madre y el Mesías, y se leen en el Evangelio los pasajes del nacimiento inminente de Cristo y del Precursor (MC 3).

Las lecturas del Antiguo Testamento, que se van comprendiendo a la luz del cumplimiento de las profecías en el Nuevo, hacen aparecer progresivamente en una más perfecta claridad la figura de la mujer, madre del Mesías. Ella se encuentra sugerida proféticamente en la promesa de victoria sobre la serpiente hecha a nuestros primeros padres caídos en el pecado (Gn 3,15). Así mismo es ella, la Virgen, quien concebirá y dará a luz un hijo a quién llamarán Enmanuel (cf Is 7,14 y Mi 5,2-3; Mt 1,22-23). Ella ocupa el primer lugar entre los humildes y pobres del Señor que esperan confiadamente y reciben de él la salvación. En fin, con ella, la hija de Sión por excelencia, después de una larga espera en la promesa, se cumple el tiempo y se instaura una nueva economía, cuando el Hijo de Dios tomó de ella la naturaleza humana (LG 55).[21]

En el corto lapso de 4 semanas celebramos 3 misterios: la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre, como una celebración autónoma, la Anunciación y la Visitación, conmemoradas la semana que precede a la Navidad, respectivamente el 20 y 21 de diciembre. Entre el 17 y 24 de diciembre María se vuelve el testigo silencioso del cumplimiento de las promesas, se leen los evangelios de la infancia, donde María tiene un rol primordial. En los formularios de la misa se han recuperado los preciosos textos eucológicos, la oración del 20 de diciembre, admirable síntesis de teología y piedad, inspirada, con ciertas modificaciones, por una oración del Rótulo de Ravena: “Tú has querido, Señor, que por el anuncio del ángel la Virgen acoja tu Verbo eterno, que ella sea colmada de la luz del Espíritu Santo y que se convierta en el templo del Altísimo; ayúdanos a volvernos suficientemente humildes para hacer como ella tu voluntad”.

Debemos señalar también la oración sobre las ofrendas del IV domingo, que se inspiran en el sacramentario de Bergamo, y llama la atención como invoca el Espíritu sobre los dones eucarísticos: “Que tu Espíritu, Señor Dios nuestro, cuya potencia ha fecundado el seno de la Virgen María, consagre las ofrendas depositadas en este altar”.[22]

El introito del segundo prefacio de Adviento es un concentrado de la espiritualidad de la espera, de la cual María es modelo para la Iglesia en este tiempo: “Es quien todos los profetas cantaron, el que la Virgen madre esperó con amor”.

Durante el tiempo de Adviento, tanto en la liturgia eucarística como el oficio divino, especialmente la última semana, se nos presenta a María toda dedicada a esperar a su Hijo, fiel sirvienta del misterio confiado a su obediencia por la fe. Y por lo mismo el culto mariano dentro de la liturgia está claramente presente y resaltado.[23]

Todo el tiempo de Navidad, que es corto, desde la noche de vigilia hasta el bautismo del Señor, domingo después del 6 de enero, puede ser considerado como una celebración de la maternidad de María y de su rol en la manifestación del Señor en tanto que Salvador. Los temas marianos propuestos por el misal, el leccionario y la liturgia de las horas son frecuentes. La ausencia de contenido mariano en los prefacios de Navidad y Epifanía es compensada por la mención especial del Communicantes para Navidad en el Canon romano. La solemnidad de la epifanía nos muestra a María como “verdadera Sede de la Sabiduría, verdadera Madre del Rey, que presenta a la adoración de los magos al Redentor de todos los pueblos” (MC 5). Varios formularios de misas del tiempo de Navidad hablan de la maternidad de María (cf. La oración sobre las ofrendas de la fiesta de la Sagrada Familia, las tres oraciones del primero de enero, las oraciones de apertura del lunes, martes y sábado entre el 2 de enero y la Epifanía).[24]

Debemos también recordar la Solemnidad de María Madre de Dios, el primero de enero, donde se resalta la felicitación a la madre después de haber dado luz al Hijo. Fiesta que celebra el dogma de la Theotokos y refiere el misterio más grande de María, su maternidad divina, donde se insertan todas las demás realidades mariológicas.

Durante el tiempo de Cuaresma y Pascua no hay una fuerte presencia mariana en la liturgia católica, sin embargo ella no está apartada, aunque las liturgias orientales como la bizantina mantienen una mayor claridad mariana en estos tiempos. La piedad popular católica resalta con mayor claridad esta presencia mariana como podemos observarlo en la procesión del viernes santo por la noche, cuando la dolorosa Virgen va junto con San Juan al Calvario donde está Cristo en el sepulcro. El evangelio de San Juan leído el viernes santo tiene las perícopas de la Virgen (Jn 19,25ss) y en la víspera pascual la madre de Dios es invocada en las letanías así como en la profesión de fe bautismal y en los Communicantes del Canon romano.

PRESENCIA DE MARÍA EN EL SANTORAL

Con la reforma litúrgica posconciliar la Virgen ocupa un lugar especial, ella queda incluso más enriquecida. Aunque algunas solemnidades o fiestas que antes tenían un título mariano son solemnidades o fiestas del Señor, como es el caso de la Presentación (Candelaria), pero sin embargo la fiesta que antes era de la circuncisión del señor es ahora la solemnidad de santa María Madre de Dios. Hay que resaltar siempre que todas las fiestas y solemnidades marianas se refieren a Cristo y esto es importante resaltarlo en las catequesis y homilías.

Tenemos dos solemnidades o fiestas del Señor con contenido mariano:

La Anunciación del Señor (25 de marzo) tiene sus orígenes en las fiestas de la Anunciación de la Virgen María celebradas en Asia menor desde el final del siglo VI. Fue introducida en Roma por el papa Sergio I (687-701). Su fecha fue fijada 9 meses antes de la Natividad del Señor. Las referencias a María son muy numerosas tanto en las misas como en la Liturgia de las Horas. El Prefacio está inspirado en la liturgia hispánica: “es él (el Cristo) quien para salvar a los hombres debía nacer entre los hombres; es él a quien el ángel anuncia a la Virgen inmaculada y que a la sombra del Espíritu santo ella acogedor la fe; él que ella lleva con ternura en su vientre”. Este texto puede ser utilizado no solamente en la misa de la Anunciación sino cada vez que hay una misa donde se proclama el evangelio de la Anunciación.[25]

Se conoce una mención de esta fiesta en el X Concilio de Toledo, en el año 656, que constata que la madre de Dios no tiene una fiesta celebrada en fecha precisa para la Iglesia universal. Ya en el siglo IV Santa Elena, la madre de Constantino, el emperador que se convirtió a cristiano, construyó una basílica en Palestina en el lugar donde ocurrió la anunciación, y en cada basílica se celebraba la fiesta correspondiente, por eso se presume que ya en esa época existió la fiesta litúrgica de la Anunciación del Señor. Se fijó esta fiesta el 25 de Marzo debido a que es 9 meses antes del 25 de Diciembre, día del nacimiento de Jesús. Después de la reforma litúrgica del Vaticano II la festividad ha recobrado su nombre más verdadero: Anunciación del Señor, puesto que como recuerda el Concilio, la verdadera raíz de la grandeza de María es su relación con Cristo.[26]

La Presentación del señor (2 de febrero) se celebra 40 días después de Navidad, según un criterio cronológico inspirado en el evangelio (Lc 2,22, de acuerdo con Lv 12,2-8). El diario de Egeria señala que esta fiesta fue celebrada en Jerusalén desde el final del siglo IV. Fue recibida en Occidente en el siglo VII bajo el título de Hypapanté (encuentro), fiesta del encuentro entre el Mesías y su pueblo. Esta fiesta ahora se llama “Presentación del Señor” y no más “Purificación de la Virgen María”, título que entró en los libros litúrgicos a partir del siglo X. En esta fiesta se unen Jesús y María. En Occidente se le dio el sentido de la luz, de las candelas, debido al canto del Benedictus. María es quien lleva la luz de Cristo a las naciones y comparte con él la suerte de la cruz. Es una fiesta que parte de la encarnación del Verbo apuntando hacia el misterio pascual del cual participa María, a ti misma una espada te atravesará el corazón.. (Lc ).[27]

LAS TRES FIESTAS SOLEMNES QUE CELEBRAN DOGMAS

LA ASUNCIÓN

Puede ser considerada como la más destacada, tanto por la importancia de la participación popular como por la variedad de costumbres tradicionales. Esta fiesta se encuentra en Oriente desde los primeros siglos, en Jerusalén se celebraba una fiesta el 15 de Agosto relacionada al final de la vida de María, donde la tradición dice que está la tumba de María; el emperador Mauricio (582-602) ordenó que esta celebración se diera en todo el imperio y se hizo muy popular. Después del año 1000 se enumeró entre los días de guardar el reposo festivo. Para los bizantinos es la fiesta mariana por excelencia, casi el vértice del año litúrgico para ellos por la manera como la celebran, durante prácticamente todo el mes de agosto.

En Occidente se tiene noticia de esta fiesta solamente con el papa Sergio I (687-701, de Siria, quien ordena que las cuatro fiestas marianas de la Natividad, Anunciación, Purificación y la Asunción se celebren con procesión solemne hasta la Basílica de Santa María la Mayor.[28] Sabemos Que esta fiesta mariana se introdujo en Roma por influencia de los numerosos monjes que venían de Oriente huyendo de las invasiones persas y árabes. Allí se afianzó rápidamente y a finales del era una de las pocas fiestas que tenían una vigilia con ayuno. Las reformas litúrgicas del siglo XX no tocaron esta fiesta sino que más bien la enriquecieron más aún en su contenido. El Papa Pablo VI en el nuevo misal de 1970, vuelve a poner una misa de vigilia para la Asunción, lo cual es algo bastante extraordinario, aunque la misa del día queda más precisa en su contenido para nuestros días que esta misa de vigilia, que es más genérica.

En la misa del día la primera lectura es un extracto del Apocalipsis (11,19: 12,1-6.10) que presenta a la mujer vestida de sol (12,1); la perícopa evangélica de Lucas 1,39-56 hace escuchar el elogio de Isabel a María y la proclamación del Magnificat, lo cual expresa bien la exaltación de la humilde servidora. El nuevo prefacio, inspirándose ampliamente en la Lumen Gentium 68, hace la síntesis del significado cristológico y eclesiológico de esta solemnidad. La exhortación Marialis Cultus insiste en la perfecta configuración de María a Cristo resucitado. En la liturgia de las horas la temática se desarrolla en la gozosa oración eclesial que surge de la contemplación de la Virgen, ícono escatológico de la Iglesia.[29] El misterio de Cristo se prolonga en su Iglesia, su cuerpo, quien también está llamado a ir al Padre. María es la primera que recibe esta suerte, es la primera redimida, pero la Iglesia no es simplemente el cuerpo sino también la esposa, la novia, porque cada persona participa en ella no simplemente como una prolongación o agregado sino como persona completa, por eso la simbología de la novia que se une al novio. La Asunción de María se celebra en la liturgia como fuente de gran esperanza para todos los cristianos, porque ven cumplidas en María todas las promesas que se realizarán en la Iglesia entera; María es su signo escatológico más preclaro.

INMACULADA CONCEPCIÓN

El pueblo cristiano desde casi el comienzo de la Iglesia reflexionó acerca del origen de María, lo cual queda atestiguado en los escritos cristianos de esas épocas, como el Protoevangelio de Santiago, del siglo II, donde se narra la historia de María, su origen, y se menciona a sus padres, Joaquín y Ana, y aunque no entran en el canon de las Sagradas Escrituras porque la Iglesia decidió que no eran adecuados para eso, sin embargo representan la cultura cristiana que iba llenando las mentalidades de aquella época, las inquietudes intelectuales e históricas del pueblo creyente cristiano a las cuales se les iba dando respuesta por medio de estos escritos que tienen una mezcla de cosas ciertas con otras que no lo son, por lo cual la Iglesia no los aceptó como inspirados completamente por el Espíritu y no están en la Biblia. A principios del siglo VIII está atestiguada en Oriente la celebración litúrgica de la Concepción de Santa Ana (9 de diciembre). Pasa a Occidente en el siglo IX, primero a Italia meridional e inmediatamente a Inglaterra, donde figura el 8 de diciembre con el título de “Concepción de la Santísima Virgen María”. Desde el siglo XII se la entiende en el sentido de Concepción Inmaculada. Con teólogos en contra y otros a favor, la fiesta se va abriendo camino, ya en el siglo XII surgen una quincena de oficios de la concepción de María. En el siglo XIV la fiesta se hace universal. El Papa Sixto IV, con la constitución Cum praeexcelsa (1477) aprueba la misa y el oficio de la Concepción de María, compuestos por Leonardo de Nogarole, y con el breve Libenter ad ea (1480), los compuestos por Bernardino de Nusto. El Papa Clemente XI hace de precepto la fiesta de la “Concepción de la Bienaventurada Virgen Inmaculada” (1708); será Pío IX, en 1863, quien publique el nuevo oficio misa para la Inmaculada Concepción. Con la reforma litúrgica de Pablo VI (1969 ss) queda la misa que tenemos actualmente, que tiene de lo viejo y de lo nuevo. Mantiene los dos cantos de entrada y de la comunión y las tres oraciones propias de la misa aprobada por Pío IX después de aprobar el dogma, y tiene nuevo el texto del prefacio, que utiliza Ef 5,27 y se inspira en la Lumen Gentium y Sacrosanctum Concilium. Así se mantiene un equilibrio entre la tradición y lo nuevo, la tradición se nota en la asimilación cristológica de María, sus privilegios en relación con Cristo, y lo segundo se nota en el aspecto antropológico del misterio celebrado, más acorde a la mentalidad actual.[30]

La reforma litúrgica aportó alguna riqueza en la liturgia de las horas y en la misa, especialmente el nuevo prefacio, que hace una síntesis del significado cristológico y eclesiológico de este dogma mariano: “la colmaste de gracia para preparar a tu Hijo una madre verdaderamente digna de él; en ella prefiguras la Iglesia, la novia sin arruga, sin mancha, resplandeciente de belleza”. El 8 de diciembre “celebramos en conjunto la concepción inmaculada de María, la preparación fundamental de la venida del Salvador y feliz aurora de la Iglesia sin arruga ni mancha” (MC 3). Este prefacio pone en paralelo la Virgen purísima y Cristo “Cordero inmaculado que elimina nuestras faltas”, ve en María un ejemplo para la Iglesia: “virgen pura”[31]

LA MATERNIDAD DIVINA DE MARÍA

Antes de que llegasen a Roma las fiestas de la Natividad, Anunciación, Purificación y Asunción de la Virgen, durante el siglo VII, ya se celebraba en Roma la octava de la Navidad como día conmemorativo de María y de su función materna en la encarnación. El 1 de enero había una estación en “Sancta Maria ad Martyres”, llamada en los libros litúrgicos “in octava Domini” pero con atención particular a la Virgen madre. En un segundo tiempo, por influencia galicana, la octava de Navidad adquirió el carácter de “fiesta de la circuncisión del Señor”, que pasó directamente al misal tridentino de Pío V, aunque los textos propios de esta fiesta mantuvieron un tono claramente mariano. En Portugal, durante el siglo XVIII surgió la petición de celebrar una fiesta especial dedicada a la maternidad de María; Benedicto XIV en 1751 concedió esta fiesta a las diócesis portuguesas para el mes de mayo. Luego se extendió a todas las diócesis y órdenes religiosas; desde 1914 se le asignó como fecha el 11 de octubre. La renovación litúrgica de Pablo VI, hizo que el nuevo calendario romano de 1969 la pusiera nuevamente el 1 de enero y le dio el nombre de “Solemnidad de santa María, madre de Dios”.[32]

La liturgia de la misa proclama como segunda lectura la bendición de Moisés que desea la protección de Dios y la paz (Nb 6,22-27), lo cual permite de ligar esta celebración a la jornada mundial por la paz instituida por pablo VI y al comienzo del año civil. En la oración después de la comunión María es llamada “madre de Cristo y madre de la Iglesia”. La conmemoración de la maternidad divina de María es por lo tanto ocasión para extender esta maternidad a la Iglesia y a toda la humanidad, sobre la cual imploramos, por su intercesión, la plenitud de la paz.[33]

LAS DOS FIESTAS MARIANAS

La natividad de María (8 de septiembre). El origen de esta fiesta está ligado a la dedicación de la Iglesia de la Natividad de María en Jerusalén, celebrada desde el siglo V. Pasó a Bizancio y a Roma en el siglo VII. Es una fiesta muy importante en todo el Oriente; está ubicada al comienzo del año litúrgico bizantino. Se percibe la influencia oriental en las fórmulas de la liturgia romana, que son particularmente gozosas, porque celebran el nacimiento de la que, convertida en la Madre del redentor, fue para nosotros el comienzo de la salvación (oración de apertura de la misa).[34]

La Visitación de la Virgen María (31 de mayo). Esta fiesta está ligada al evangelio de Lucas (1,39-56). Como evento cercano al nacimiento del señor, la Visitación es ya conmemorada en la semana anterior a la Navidad. La fiesta fue instituida por Urbano VI en 1939, pero era celebrada desde 1263 por la orden franciscana el 2 de julio. En esta fecha, se celebraba en Constantinopla, en la iglesia de la Blakernia, una fiesta mariana de la reliquia del cordón de María. La fiesta que recuerda la visita de María la madre del precursor, ha sido colocada en el actual calendario antes de la solemnidad que conmemora la natividad de Juan Bautista (24 de junio). Se colocó el 31 de mayo para cerrar el mes que popularmente se celebra como el mes mariano, y la fiesta de María Reina, instituida por Pío XII, que antes se celebraba en esta fecha, fue desplazada al 22 de agosto, relacionada con la Asunción de María a los cielos, donde reina junto con su Hijo.[35]

LAS MEMORIAS DE MARÍA

El calendario romano contiene además diez memorias de María, algunas obligatorias y otras libres. Se inspiran en episodios de la vida de María o en lugares de veneración especial. Ubicadas en forma cronológica son las siguientes:

Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero, recuerda las apariciones a Santa Bernadette Soubirous, en la gruta de Massabielle, Lourdes, sur de Francia. Esta fiesta, debido a su historia particular, las palabras de la Virgen, permite contemplar a María como fuente que brota para reconfortar a los enfermos. Incluso para la Iglesia este es el día especial dedicado a los enfermos.

Nuestra Señora del Monte Carmelo (16 de julio) está en el calendario debido a su relación con la orden carmelitana, fuertemente mariana y contemplativa. La aparición de María en el Monte Carmelo, en Palestina, en el mismo lugar donde estuvo orando el profeta Elías. El recuerdo bíblico del Carmelo y la gran tradición contemplativa de la orden carmelitana sugieren de celebrar María en su belleza, en su ser “Carmelo”, jardín-paraíso de Dios, en su oración contemplativa que medita la palabra de Dios. Como lo expresa la oración de entrada, María nos ayuda a llegar a la montaña verdadera que es Cristo.

Dedicación de Santa María la Mayor (5 de agosto). En el siglo IV un lugar de culto fue dedicado a la Madre de Dios en Roma, en la colina del Equilino, casi como una réplica de la basílica de la Natividad en Belén. En el siglo V el Papa Sixto III ofreció al pueblo de Dios un templo adornado con preciosos mosaicos, que se conservan en el arco de triunfo que queda como ruina de la época, y que es un canto a la maternidad divina de María y a los episodios de la infancia de Jesús; era también un monumento en honor de la definición dogmática de Éfeso sobre la maternidad divina de María (431). Esta fiesta puede los grandes temas de María como templo de Dios y la nueva Jerusalén.

La Virgen María Reina (22 de agosto). Es tradicional en la iconografía; esta memoria fue introducida por Pío XII en 1954 con el grado de fiesta y colocada el 31 de mayo, casi en forma simétrica de la fiesta de Cristo rey. Ahora se encuentra una semana después de la Asunción de María y tiene el siguiente significado dado en la Marialis Cultus: La solemnidad de la Asunción se prolonga en la celebración de santa María Reina, una semana después, y en la cual contemplamos a la que, sentada al lado del rey de los siglos, resplandece como Reina e intercede como Madre (cf. oración del día)” (MC 6).

Nuestra Señora de los Dolores (15 de septiembre). Esta memoria tiene su origen en devociones que remontan a la Edad Media. Se expandió por los Servitas de María, para los cuales fue aprobada en 1667. Fue extendida a la Iglesia universal por Pío VII en 1814. Tiene un contenido teológico importante, porque recuerda la presencia de María a los pies de la cruz. Antes de la reforma litúrgica posconciliar tenía una anticipación el viernes antes del Domingo de Ramos. Está ubicada el día después de la exaltación de la santa cruz (14 de septiembre), es “una excelente oportunidad para revivir el momento decisivo de la historia de la salvación y para venerar a la Madre, de pie ante la cruz de su hijo, ‘asociada a sus sufrimientos’ (cf. oración del día)” (MC 7).

Nuestra Señora del Rosario (7 de octubre). Esta memoria evoca una devoción mariana muy arraigada en la piedad popular. Ella es en cierto sentido simétrica a la fiesta oriental del Akathisto, que en el calendario bizantino se celebra el sábado de la quinta semana de Cuaresma. Instituida por Pío V después de la victoria de Lepanto sobre los turcos que pretendían conquistar Europa (7 de octubre) fue extendida a la Iglesia universal bajo Clemente IX. La memoria es mariana, aunque la Virgen no esté nombrada en las oraciones de la misa, salvo por el inciso “con el auxilio de la Virgen María” introducido por el misal romano en la oración colecta. Esta memoria quiere presentar a la Virgen María como un camino a través de los misterios de gozo, de dolor y de gloria vividos con Jesús.

La Presentación de la Virgen María (21 de noviembre). Es una antigua fiesta importante en la liturgia bizantina, celebra la entrada de la Virgen en el templo de Jerusalén. El hecho de que dependa del evangelio de Santiago, un escrito apócrifo del siglo II, retardó su expansión a Occidente hasta el siglo XIV, con Gregorio XI en Avignon, luego en toda la Iglesia con Sixto V en 1585. El contenido esencial de esta fiesta es la alegría de la Hija de Sión que se consagra totalmente al Señor.

El Inmaculado Corazón de María (sábado de la tercera semana después de Pentecostés). Esta memoria se celebra el día después del Sagrado Corazón de Jesús, como su prolongación. La devoción remonta al siglo XVII, fue expandida por San Juan Eudes. Las apariciones de Fátima y la consagración de toda la humanidad al Corazón Inmaculado de María de parte de Pío XII en 1942 favorecieron su expansión. El mismo Papa la instituyó en 1944 colocándola en el octavo día de la Asunción. A pesar de las circunstancias, la referencia al corazón de María es totalmente evangélica; ella evoca “la sabiduría meditativa” de la Madre, que medita las palabras y los acontecimientos de su Hijo en su corazón (Lc 2,19.51).

La nueva edición típica del Misal Romano de 2002 agregó dos memorias más, la memoria de la Bienaventurada Virgen María de Fátima el 13 de mayo y la del Dulce Nombre de María el 12 de septiembre.

LA MEMORIA DE MARÍA EN SABADO

Después de la Edad Media el sábado fue considerado en la liturgia latina como día mariano, a diferencia de las liturgias orientales en el cual es el miércoles. Parece que el fundamento de esta escogencia está en la tradición que considera el sábado siguiente a la muerte del Señor y precediendo su resurrección, como el momento en el cual la fe y la esperanza de la Iglesia se concentran en María.

Alcuino (735-804) benedictino irlandés, contribuyó de manera decisiva en la reforma litúrgica carolingia; creó una serie de siete formularios de misas para la semana, para no repetir la del domingo, cunado Carlo Magno impuso el rito romano a los franco-germanos. La séptima misa votiva es para el sábado, es la de sancta Maria. Desde allí el sábado se afirmó sólidamente como día de la Virgen, dando origen a una tradición que no conocerá discontinuidad ni altibajos. En la misma época surgió el oficio divino del sábado; pronto se convirtió en oficio votivo de Beata (suplementario) del sábado, y en seguida se desarrolló en el oficio autónomo y completo, el Oficio parvo de la Bienaventurada Virgen María. Nacido en ambiente monástico, el oficio de la Virgen María se difundió rápidamente entre el clero y los fieles.[36]

En la sesión de misas votivas, el misal romano manda al Común de la Virgen, que contiene siete formularios, tres reservados, el cuarto al Adviento, el quinto a la Navidad y el sexto a la Pascua. Son los mejores desde el punto de vista de su contenido. En la edición “typica altera” (1975) del Missale Romanum, fue agregado el formulario de La Virgen María, Madre de la Iglesia, y en la edición de 2002, se agregó un formulario completo de La Virgen María, Reina de los Apóstoles. En esta misa debemos mencionar la oración que recuerda María a los pies de la Cruz cuando ella se convierte en madre de los discípulos de Jesús, el prefacio que es propio, se inspira ampliamente en la Lumen Gentium.

EL MES MARIANO

Existe en la iglesia oriental un mes mariano más antiguo que en occidente, ya desde el siglo XIII el rito bizantino tiene su mes mariano, que se celebra en agosto, alrededor de la fiesta de la dormición de María (Asunción), el 15 de agosto. Esta fecha está precedida de los primeros 14 días de agosto, con ayuno, una pequeña cuaresma, los 15 días que siguen son una posfiesta, una prolongación de la fiesta. Actualmente culminan el 23 de agosto, lo cual hacían antes hasta el 31. La ventaja de este mes mariano y en general de las iglesias orientales es que se celebra dentro de la liturgia, y por eso tienen mayor fuerza y profundidad que en el lado occidental católico, donde el mes mariano se desarrolló más desde la devoción, un poco independiente de la liturgia. El mes mariano copto es en diciembre, alrededor de la Natividad, y las celebraciones de las vísperas cada día tienen notable afluencia popular.[37]

En occidente se celebra el mes de mayo, que tiene que ver en principio con el mes de las flores, la primavera. El rey Alfonso X, el Sabio, de Castilla y Aragón (1284) es el primero de quien se tiene testimonio en una de sus Cantigas dedicada a celebrar la fiesta del tiempo de mayo, ve en la devoción a María el modo de coronarla dignamente y de santificarla con gozo. En Roma parece que San Felipe Neri (+1596) fue el promotor, quien invitaba en el mes de mayo a obsequiar a la Virgen con flores, cantar alabanzas en su honor, realizar actos de virtud y de mortificación, etc.[38]

LA LITURGIA EN LOS SANTUARIOS MARIANOS

Para los hebreos el Santuario era la celda del templo, que tenía delante un vestíbulo y estaba dividida totalmente en dos partes: el santo, que contenía el altar de oro para los perfumes, la mesa para los panes de la proposición y el candelabro de oro de siete brazos; y el santo de los Santos, considerado como la morada del Dios de Israel, y por consiguiente el lugar “santísimo” de toda la tierra. Allí se guardaba el Arca de la alianza; cuando se perdió el arca, quedó como un lugar oscuro donde entraba una vez al año el sumo sacerdote para depositar el incienso en la piedra donde descansaba el arca anteriormente, fiesta de la “expiación”. Para los paganos eran santuarios ante todo los lugares, bosques, cavernas, fuentes, que por sus características naturales podían ofrecer un ambiente adecuado a las fantasías y sentimientos religiosos. Luego se desarrollaron edificaciones y se formaron santuarios, como el de la diosa Artemisa en Éfeso, que atraía grandes multitudes. El cristianismo, que tiene entre sus primeros postulados el de insertar su verdad en la vida concreta y diaria del pueblo, purificándola y ennobleciéndola de esta manera, aceptó estas premisas y mediante su acción tenaz y profunda, consiguió cristianizar incluso los lugares mismos de culto pagano, tal y como lo muestra la arqueología, que ha hallado los restos de estos templos en grandes lugares de culto cristiano. Algunas fiestas cristianas sustituyeron también fiestas precedentes y tradiciones étnicas.[39]

De la idea de santuario hebreo surgió en el cristianismo el concepto restringido de santuario, la parte reservada al clero, el presbiterio. Del paganismo surgió la noción más amplia de las cosas sagradas y el sentido específico del lugar de culto. En el uso corriente se llaman santuarios aquellas iglesias o lugares de general devoción por los misterios que allí se operan, por célebres memorias, por las sagradas imágenes o reliquias que allí se veneran, por las indulgencias que allí se ganan, concedidas largamente por los Papas, y a los cuales acuden los devotos desde sitios lejanos en peregrinación. Son por consiguiente santuarios las iglesias que conmemoran en Palestina los pasos gloriosos y dolorosos de Jesús y de María, así como los esparcidos en todo el mundo, que pretenden honrar o promover especiales devociones a Dios y a los santos. Los santuarios dedicados a la Virgen en el mundo entero son más numerosos.[40]

Esta proliferación de santuarios marianos tiene su razón de ser en sentido teológico, bíblico, histórico y antropológico. La Virgen, madre espiritual entregada por Cristo en la cruz (cf. Jn 19,25ss) hace su tarea de acercarse a cada pueblo y cada persona, adaptándose a las características incluso raciales, de esos pueblos. Ella vive lo que hoy llamamos la inculturación, se hace uno de ellos. Esto demuestra que la Virgen sigue actuando, como persona glorificada, viva y activa, en la historia de la salvación; ella está presente al devenir religioso salvífico de los pueblos y de las personas. Históricamente las intervenciones marianas han sido en momentos específicos e importantes, como es el caso de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, cuando el apóstol Santiago estaba evangelizando España, la Guadalupe y Coromoto en México y Venezuela, respectivamente, que marcan el proceso de evangelización inculturada para los nuevos pueblos, incluso que coincide, respecto de la Guadalupe, con la ruptura protestante. Las apariciones de Lourdes y Fátima en momentos en que la Iglesia y la fe del pueblo estaban perseguidas por regímenes ateos. Las apariciones de Kibeo en Rwanda, relacionadas a la guerra genocida.

En general los santuarios marianos se mantienen como lugares de renovación de la fe cristiana, atraen a miles de peregrinos y les permiten una experiencia religiosa espiritual para reforzar y madurar su fe. El culto mariano dentro de los santuarios está dominado por la liturgia, que se ha enriquecido con la colección de misas marianas, además son lugares donde se practica en forma cotidiana y consistente el sacramento de la Confesión, lo cual implica una renovación espiritual para los fieles. Además de la dimensión litúrgica, en los santuarios marianos se vive la devoción a María mediante la práctica de otras devociones, sobre todo el rezo del santo Rosario, como es famoso en Lourdes, donde se reúnen en las noches caminando alrededor de la calzada y rezándolo en variados idiomas para permitir la participación a todos los pueblos de la tierra que acuden allí. Otras prácticas piadosas que se observan en los santuarios son las promesas, acciones como caminar de rodillas hasta la Virgen, ir desde lejos para cumplir la promesa, llevar algún objeto significativo, exvotos, que significan el milagro recibido de la Virgen, dar una colaboración a la Iglesia o llevar primicias de la cosecha. También están las grandes procesiones como es el caso de la Divina Pastora de Barquisimeto, Venezuela, donde más de un millón de personas acompañan la imagen de la Virgen hasta la catedral durante casi 10 kilómetros. Todo esto y otras costumbres forman parte de la devoción a María por parte del pueblo católico que se da en los santuarios. La Iglesia debe siempre aprovechar esta profunda corriente de religiosidad popular motivada por la maternidad espiritual de María para evangelizar y formar cada vez mejor en la fe y en la vida cristiana al pueblo creyente.

LAS MISAS EN HONOR A LA VIRGEN MARÍA

Es lo que llamamos el Misal de la Virgen María, fueron publicadas en 1986, agregando a las otras misas marianas los dos libros, el sacramentario y el leccionario. Esta colección fue sobre todo a petición de los rectores de santuarios marianos y puede ser considerado como un apéndice del Misal Romano. Contiene 46 formularios de misas completos, incluyendo los prefacios, que son nuevos en la mayoría de los casos. Y repartidos según los tiempos litúrgicos. Esta colección de misas está dedicada sobre todo a los santuarios marianos donde se celebra la misa en honor a la Virgen de forma frecuente, además a las comunidades eclesiales que deseen celebrar la memoria de María en sábado. Los preliminares explican que durante los tiempos fuertes las lecturas no deben ser de este leccionario sino del leccionario propio ferial.

El Leccionario de Misas Marianas está dividido en secciones de acuerdo al año litúrgico. Adviento, Navidad, Cuaresma, Tiempo Pascual y Tiempo Ordinario, que a su vez está dividido en 3 sesiones.

CUARESMA. El tiempo de Cuaresma tiene 3 misas, la de la Hija Predilecta de Israel, que muestra la expectativa, la auténtica fidelidad y espera de parte del pueblo de Dios, representado en María. Ella es el comienzo de la Iglesia, como nos lo dice el prefacio: “Tú escogiste la Bienaventurada Virgen como la corona de Israel y el comienzo de la Iglesia para revelar a todos los pueblos que la salvación viene de Israel y que tu nueva familia brota de una raíz escogida”. En este sentido esta misa nos da la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y puede utilizarse para ayudar a profundizar la fe y hacer entender mejor al pueblo de Dios el misterio de la Historia de la Salvación.

Las primeras lecturas de esta misa tienen dos opciones, una es sobre el génesis, donde se resalta la promesa de Dios a Abraham acerca de que de él va a brotar un gran pueblo, la segunda opción del libro de Samuel habla de la promesa hecha a David de que de su trono brotará un reino que durará para siempre. Aquí se ve cómo María representa el cumplimento de las promesas, por un lado ella es el comienzo del nuevo pueblo de Dios, por el otro, ella es la madre del Mesías, cuyo reino dura eternamente.

El salmo responsorial, 113, nos repite: “Bendito sea el nombre del Señor por siempre”, porque el nuevo pueblo de Dios será un pueblo que de verdad bendiga a Dios, sinceramente y de todo corazón, un pueblo humilde, y aquí el salmo enlaza con el magníficat, quien bendice al Señor es elevado con los príncipes.

El Evangelio es de Mateo, el de la genealogía de Jesús, que comienza con Abraham y termina con José “el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Mesías”. Aquí se vuelve a resaltar el hilo de la Historia de la Salvación y el hecho fundamental de la fe cristiana, de que el Mesías es hijo de María, no fue engendrado por José. Así ella es el comienzo del nuevo pueblo de Dios, por ser la elegida entre todas las mujeres de Israel, por ser la más perfecta fiel creyente de Israel y por ser la madre del Mesías, del cual comienza la nueva creación, la Iglesia.

Las otras dos misas de Adviento son la de la Anunciación y la de la Visitación, con el evangelio de Lucas correspondiente. El prefacio de la primera resalta la acogida de María del mensaje del ángel en la fe, que luego sigue con la encarnación de Cristo, la eterna verdad, que realiza la esperanza de los pueblos por encima de toda expectación. En este sentido el pueblo de Dios se puede preparar mejor a vivir el misterio de la Navidad. Junto con María, acogiendo a Dios en la fe, limpiando el corazón para recibir a Jesús en la propia gruta, que es cada corazón humano, lleno de oscuridades y animales, que necesita urgentemente a Cristo. La Navidad está precedida del Adviento, que implica un tiempo especial de reflexión y conversión, para acoger al Mesías que viene y al mismo tiempo, apunta a la espera escatológica, la fe de los cristianos vivida en fidelidad esperando la llegada definitiva de Cristo; la historia humana es historia de la salvación, es el gran Adviento.

NAVIDAD. El tiempo de Navidad tiene 6 misas en el leccionario mariano, la de Santa María Madre de Dios, celebrada una semana después de la Navidad, lo cual entra dentro de la lógica humana; al nacer el Niño, la primera felicitada es la madre, en este caso se resalta el misterio de María Madre de Dios. Esta fecha corresponde al primer día del año, y aquí de nuevo vemos cómo la Iglesia plantea la nueva creación, basada en el misterio inefable de la virgen que llega a ser madre permaneciendo virgen; una nueva creación que comienza por una intervención especial de Dios. Por ella tenemos al Mesías y podemos regocijarnos para siempre en la presencia del Señor.

Las otras misas del tiempo de Navidad son la de María, madre del Salvador, que se puede celebrar durante esos días de acuerdo a la realidad que implican. La de la Epifanía, que significa la manifestación de Jesús a todos los pueblo de la tierra, lo cual popularmente se celebra como el día de reyes. La de la Presentación del Señor, celebrada el 2 de Febrero y que popularmente se ha llamado de la candelaria, por el evangelio de Lucas donde el anciano Simeón habla de “luz de las naciones”. En el prefacio se resalta que María “presenta al Cordero sin mancha, para ser sacrificado en el altar de la cruz por nuestros pecados”. El cirio pascual representa a Cristo resucitado y ya en esta profecía de Simeón se anuncia el sacrificio de Cristo y la participación dolorosa de María con la espada en su corazón. Las otras dos misas son la de Nuestra Señora de Nazaret y la de Nuestra Señora de Caná.

El leccionario mariano tiene por lo tanto una integración global dentro del año litúrgico, todo el misterio de Dios está relacionado, y cada vivencia que se hace, especialmente con María, nos lleva al corazón de ese misterio y nos ayuda a integrarnos a él; nos ayuda a compenetrarnos en él de manera integrada.

CUARESMA. Tiene 5 misas marianas, Santa María Discípula del Señor, donde se resalta el seguimiento de Jesús por parte de María pero que apunta hacia la cruz, el verdadero discipulado está ligado al calvario, no se puede ser discípulo de Jesús sin acompañarlo hasta la cruz y sin asumir la propia cruz en Cristo. Esta visión de María como discípula ha sido resaltada en Aparecida, Brasil, en la reunión del CELAM 2007. Las dos misas de María a los pies de la cruz tienen que ver con la pasión y el misterio de la participación plena y concreta de María en el misterio pascual de Jesús. La otra misa especial para este tiempo es la que resalta la encomienda que Jesús hace de su madre a los discípulos, que forma parte del misterio pascual, donde María está presente como testigo predilecto y a la vez queda encomendada a la Iglesia para que sea su madre. No podemos vivir el misterio pascual plenamente si no es con María, quien forma parte de éste y queda como madre de los discípulos de Jesús, para poder edificar ese nuevo pueblo de Dios que brota del costado de Cristo, y llevar hasta el final la vocación de la Iglesia. La última misa es la de la Bienaventurada Virgen, Madre de la Reconciliación, donde se puede vislumbrar la importancia de María en el drama humano y eclesial, ella la que sufrió en su corazón traspasado de dolor el martirio de su Hijo, y que permaneció fiel al Amor, será la más indicada para ayudarnos a entrar en la reconciliación y recuperar en el fondo lo que se nos perdió al comienzo, la presencia de Dios.

TIEMPO PASCUAL. En este tiempo encontramos 4 misas marianas, la de la Virgen María y la Resurrección del Señor, donde lógicamente la primera y más alegre de todos los creyentes fue María, con la resurrección de Jesús, su propio Hijo y a quien ella vio nacer en Belén y morir en la Cruz; la primera en felicitar por el triunfo de Jesús es a María, la fiel discípula que lo acompañó hasta la cruz y compadeció con Él. EL prefacio resalta la fe de María para concebir a su Hijo y la misma fe para esperar su resurrección gloriosa, por ese día de luz y de vida cuando la noche de la muerte llega a su fin. Esta misa mariana es excelente para ayudar al pueblo creyente a glorificar a Dios por las maravillas de Cristo, por el triunfo sobre el mal, por la espera de su venida gloriosa. La otra misa se continúa con esta, María fuente de luz y vida, uniendo en el prefacio eucarístico el misterio pascual con el misterio bautismal de los cristianos, donde la Iglesia continúa mediante los sacramentos lo que se dio en María con Cristo; el nacimiento a la luz y a la vida de los cristianos. La otra misa de Pascua es la de Nuestra Señora del Cenáculo, relacionando en el prefacio el comienzo de la Iglesia con la espera de María para tener a Jesús. Ella queda llena del Espíritu Santo en ambos casos. Y la Iglesia, junto con María, preparándose para su segunda venida, adornada y ayudada por los dones del Espíritu Santo. La última misa es la de María Reina de los Apóstoles, en cuyo prefacio se resalta que ella fue la primera anunciadora de Cristo, aun antes de los apóstoles. Ella aun hoy anima nuevos predicadores de Cristo, los acoge con su maternal amor y los sostiene con sus oraciones. Así queda completa la participación de María en el misterio de la salvación, en la concreta Historia de la Salvación, desde la encarnación del Verbo hasta su predicación a todas las gentes. El tiempo ordinario será el tiempo de esta labor, el tiempo del nacimiento y crecimiento del Nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia, el tiempo de la acción del Espíritu, pero también el tiempo de María, de su maternal actividad sobre la Iglesia.

TIEMPO ORDINARIO. Las misas marianas en este tiempo están divididas en tres secciones, una de 11 misas, otra de 9 y otra de 8 misas. La primera sesión tiene misas muy interesantes como Santa María la Nueva Eva, donde se resalta el paralelismo de Eva y María, donde se vuelve a comenzar desde el principio, para comprender el misterio de la Historia de la Salvación. María queda para nosotros además como ejemplo a imitar, como el nuevo comienzo, la nueva actitud hacia Dios, que sale de la vieja actitud de engaño y pecado, la Nueva Alianza en Cristo. Además estás las tres misas de María Imagen y Modelo de la Iglesia, que nos ayuda a comprender mejor a la Iglesia, su rol maternal de dar a luz a los hijos de Dios a la fe y de cuidarlos y proveerles todo lo necesario para que lleguen a vivir plenamente su vocación de hijos de Dios y se salven. Además está la misa especial del Inmaculado Corazón de María, que tiene un día especial en el año litúrgico, el sábado después del Sagrado Corazón de Jesús y la de la Bienaventurada Virgen María Reina de toda la Creación, que se celebra el 22 de Agosto, pero que se puede utilizar en otras ocasiones como misa mariana.

El segundo grupo de misas marianas del Tiempo Ordinario tienen que ver más con María como maestra de la fe, María como Mediadora de las gracias, María como fuente de donde brota la salvación, está más relacionado con la participación de María en la historia de la salvación. El tercer grupo de misas se refiere a María más como Madre de misericordia, consoladora, ayuda, auxiliadora de los cristianos, puerta del cielo.

Así durante el Tiempo Ordinario se nota cómo María está relacionada al principio de la Iglesia, como pilar fundamental de la fe, como la fiel servidora de Dios, luego María más relacionada con cristo y luego con su rol en la Iglesia, para ayudarnos a todos por una parte a ser nuestro mejor modelo de cristiano discípulo de Jesús, creyente en Dios, y por otro lado a ayudarnos concretamente con su acción maternal, con su amoroso corazón de madre misericordiosa a mantenernos en la fe, a profundizarla y a caminar hasta llegar a la patria definitiva, a la salvación de Dios.

Todas estas misas marianas, más las que están normalmente en el Misal Romano, son una gran riqueza para la Iglesia. Los agentes de pastoral, sobre todo los párrocos, tienen en ellas un recurso invalorable, y haciendo un apostolado de profundización en la fe, una pastoral mariana de la fe, pueden ayudar al pueblo de Dios a caminar en la profundización de su fe y construir una Iglesia cada vez más hermosa. Los laicos también, en la medida que conocen las misas marianas, pueden motivar a sus pastores para aprovecharlas mejor, tanto en las fiestas especiales dedicadas a María como en el tiempo ordinario y en los otros tiempos del año litúrgico. Además de los santuarios marianos, donde estas misas entran de manera obvia y por lo cual básicamente se creó este leccionario mariano, todas las parroquias e instancias pastorales pueden y deberían utilizar estos leccionarios marianos, porque implica una formación del pueblo con una fe fuerte, profunda, mariana, y se conecta con la gran fuerza de la religiosidad popular mariana, que está presente en nuestra gente y que es una motivación fundamental para buscar la fe cristiana plena. Los deseos e intenciones de la Iglesia para estos misales es justamente que sirvan para promover la fe del pueblo de Dios.

LITURGIA Y DEVOCIONES

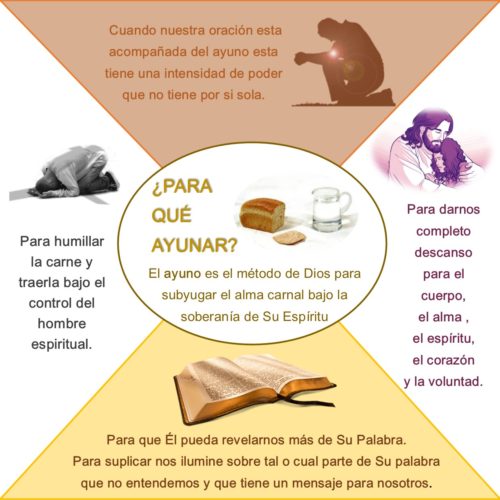

La Marialis Cultus da las líneas esenciales respecto a la liturgia y las devociones marianas. Una regla de oro es: “Una acción pastoral clara debe por un lado distinguir y subrayar la naturaleza propia de las acciones litúrgicas, y por la otra valorar los ejercicios de piedad adaptándolos a las necesidades de cada comunidad eclesial y haciendo de esos ejercicios los valiosos auxiliares de la liturgia” (MC 31). El ejemplo que pone es el Rosario y el Angelus.

En el redescubrimiento de la piedad popular no hay que olvidar el carácter central de la liturgia, tanto por sus contenidos como por sus formas ejemplares; hoy en día, utilizando las expresiones típicas devocionales, como el mes de María, nos esforzamos por hacer converger todo en la celebración eucarística y en la liturgia de las Horas. Las mismas peregrinaciones a los santuarios deben ayudar a desembocar a los fieles en los sacramentos, en la eucaristía.

EL ROSARIO

El Rosario es, después de la Misa, la oración más conocida y usada entre los católicos. Hacia finales del siglo X se había difundido la práctica de rezar la oración dominical cierto número de veces todas seguidas. Tuvo su origen probable en los monasterios benedictinos donde había hermanos iletrados, legos que no se aprendían de memoria el salterio y usaban este tipo de oración para paliar la falta. En las antiguas costumbres de Cluny, recogidas por Uldarico en 1686 y probablemente bastante más antiguas, se atestigua ya que por la muerte de un monje de otro monasterio cada sacerdote debía celebrar la misa y los otros rezar 50 Salmos ó 50 Padrenuestros.[41]

En el siglo XII, el Avemaría se extendió rápidamente como oración privada, siendo puesta como antífona en el oficio parvo de la Virgen, surgió la práctica de rezar con cordones de Padrenuestros también el Avemaría, 150 ó 50, como para el Padrenuestro; de esta manera surgió el primero Rosario en honor de Nuestra Señora, en el sentido moderno de la palabra. Esto fue anterior a santo Domingo, cuyos discípulos llegaron a Inglaterra por primera vez en 1221 cuando ya el Rosario estaba ampliamente difundido. La introducción de cinco Padrenuestros para dividir las 50 Avemarías es atribuida con fundamento al certosino Enrique Egher. Durante algunos siglos el Rosario era rezado según decisión personal, únicamente a mediados del siglo XVI comenzó a prevalecer un método uniforme, gracias a la predicación de los Padres dominicos.[42]