El en tiempo de la Iglesia se desarrolló la actual oración católica, de la que da cuenta el Catecismo de la Iglesia Católica.

El en tiempo de la Iglesia se desarrolló la actual oración católica, de la que da cuenta el Catecismo de la Iglesia Católica.

2623 El día de Pentecostés, el Espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos, «reunidos en un mismo lugar» (Hch 2, 1), que lo esperaban «perseverando en la oración con un mismo espíritu» (Hch 1, 14). El Espíritu que enseña a la Iglesia y le recuerda todo lo que Jesús dijo (cf Jn 14, 26), será también quien la formará en la vida de oración.

2624 En la primera comunidad de Jerusalén, los creyentes «acudían asiduamente a las enseñanzas de los Apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones» (Hch 2, 42). Esta secuencia de actos es típica de la oración de la Iglesia; fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad, se alimenta con la Eucaristía.

2625 Estas oraciones son en primer lugar las que los fieles escuchan y leen en las Escrituras, pero las actualizan, especialmente las de los salmos, a partir de su cumplimient o en Cristo (cf Lc 24, 27. 44). El Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su Iglesia orante, conduce a ésta también hacia la Verdad plena, y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable Misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su Iglesia. Estas formulaciones se desarrollan en las grandes tradiciones litúrgicas y espirituales. Las formas de la oración, tal como las revelan las Escrituras apostólicas canónicas, siguen siendo normativas para la oración cristiana.

I La bendición y la adoración

2626 La bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana: es encuentro de Dios con el hombre; en ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios: porque Dios bendice, el corazón del hombre puede bendecir a su vez a Aquél que es la fuente de toda bendición.

2627 Dos formas fundamentales expresan este movimiento: o bien sube llevada por el Espíritu Santo, por medio de Cristo hacia el Padre (nosotros le bendecimos por habernos bendecido; cf Ef 1, 3-14; 2 Co 1, 3-7; 1 P 1, 3-9); o bien implora la gracia del Espíritu Santo que, por medio de Cristo, desciende del Padre (es él quien nos bendice; cf 2 Co 13, 13; Rm 15, 5-6. 13; Ef 6, 23-24).

2628 La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho (cf Sal 95, 1-6) y la omnipotencia del Salvador que nos libera del mal. Es la acción de humill ar el espíritu ante el «Rey de la gloria» (Sal 14, 9-10) y el silencio respetuoso en presencia de Dios «siempre mayor» (S. Agustín, Sal. 62, 16). La adoración de Dios tres veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas.

II La oración de petición

2629 El vocabulario neotestamentario sobre la oración de súplica está lleno de matices: pedir, reclamar, llamar con insistencia, invocar, clamar, gritar, e incluso «luchar en la oración» (cf Rm 15, 30; Col 4, 12). Pero su forma más habitual, por ser la más espontánea, es la petición: Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios: por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último; pero también, por ser pecadores, sabemos, como cristianos, que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia El.

2630 El Nuevo Testamento no contiene apenas oraciones de lamentación, frecuentes en el Antiguo. En adelante, en Cristo resucitado, la oración de la Iglesia es sostenida por la esperanza, aunque todavía estemos en la espera y tengamos que convertirnos cada día. La petición cristiana brota de otras profundidades, de lo que S. Pablo llama el gemido: el de la creación «que sufre dolores de parto» (Rm 8, 22), el nuestro también en la espera «del rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra salvación es objeto de esperanza» (Rm 8, 23-24), y, por último, los «gemidos inefables» del propio Espíritu Santo que «viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene» (Rm 8, 26).

2631 La petición de perdón es el primer movimiento de la oración de petición (cf el publicano: «ten compasión de mí que soy pecador»: Lc 18, 13). Es el comienzo de una oración justa y pura. La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, y de los unos con los otros (cf 1 Jn 1, 7-2, 2): entonces «cuanto pidamos lo recibimos de El» (1 Jn 3, 22). Tanto la celebración de la eucaristía como la oración personal comienzan con la petición de perdón.

2632 La petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del Reino que viene, conforme a las enseñanzas de Jesús (cf Mt 6, 10. 33; Lc 11, 2. 13). Hay una jerarquía en las peticiones: primero el Reino, a continuación lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Esta cooperación con la misión de Cristo y del Espíritu Santo, que es ahora la de la Iglesia, es objeto de la oración de la comunidad apostólica (cf Hch 6, 6; 13, 3). Es la oración de Pablo, el Apóstol por excelencia, que nos revela cómo la solicitud divina por todas las Iglesias debe animar la oración cristiana (cf Rm 10, 1; Ef 1, 16-23; Flp 1, 9-11; Col 1, 3-6; 4, 3-4. 12). Al orar, todo bautizado trabaja en la Venida del Reino.

2633 Cuando se participa así en el amor salvador de Dios, se comprende que toda necesidad pueda convertirse en objeto de petición. Cristo, que ha asumido todo para rescatar todo, es glorificado por las peticiones que ofrecemos al Padre en su Nombre (cf Jn 14, 13). Con esta seguridad, Santiago (cf St 1, 5-8) y Pablo nos exhortan a orar en toda ocasión (cf Ef 5, 20; Flp 4, 6-7; Col 3, 16-17; 1 Ts 5, 17-18).

III La oración de intercesión

2634 La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. El es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular (cf Rm 8, 34; 1 Jn 2, 1; 1 Tm 2. 5-8). Es capaz de «salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor» (Hb 7, 25). El propio Espíritu Santo «intercede por nosotros… y su intercesión a favor de los santos es según Dios» (Rm 8, 26-27).

2635 Interceder, pedir en favor de otro, es, desde Abraham, lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la Iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo: es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión, el que ora busca «no su propio interés sino el de los demás» (Flp 2, 4), hasta rogar por los que le hacen mal (recuérdese a Esteban rogando por sus verdugos, como Jesús: cf Hch 7, 60; Lc 23, 28. 34).

2636 Las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente esta forma de participación (cf Hch 12, 5; 20, 36; 21, 5; 2 Co 9, 14). El Apóstol Pablo les hace participar así en su ministerio del Evangelio (cf Ef 6, 18-20; Col 4, 3-4; 1 Ts 5, 25); él intercede también por ellas (cf 2 Ts 1, 11; Col 1, 3; Flp 1, 3-4). La intercesión de los cristianos no conoce fronteras: «por todos los hombres, por todos los constituídos en autoridad» (1 Tm 2, 1), por los perseguidores (cf Rm 12, 14), por la salvación de los que rechazan el Evangelio (cf Rm 10, 1).

IV La oración de acción de gracias

2637 La acción de gracias caracteriza la oración de la Iglesia que, al celebrar la Eucaristía, manifiesta y se convierte más en lo que ella es. En efecto, en la obra de salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre, para su gloria. La acción de gracias de los miembros del Cuerpo participa de la de su Cabeza.

2638 Al igual que en la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. Las cartas de San Pablo comienzan y terminan frecuentemente con una acción de gracias, y el Señor Jesús siempre está presente en ella. «En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de vosotros» (1 Ts 5, 18). «Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias» (Col 4, 2).

V La oración de alabanza

2639 La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por El mismo, le da gloria no por lo que hace sino por lo que El es. Participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la Gloria. Mediante ella, el Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios (cf. Rm 8, 16), da testimonio del Hijo único en quien somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. La alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia Aquél que es su fuente y su término: «un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros» (1 Co 8, 6).

2640 San Lucas menciona con frecuencia en su Evangelio la admiración y la alabanza ante las maravillas de Cristo, y las subraya también respecto a las acciones del Espíritu Santo que son los hechos de los apóstoles : la comunidad de Jerusalén (cf Hch 2, 47), el tullido curado por Pedro y Juan (cf Hch 3, 9), la muchedumbre que glorificaba a Dios por ello (cf Hch 4, 21), y los gentiles de Pisidia que «se alegraron y se pusieron a glorificar la Palabra del Señor» (Hch 13, 48).

2641 «Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor» (Ef 5, 19; Col 3, 16). Como los autores inspirados del Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas releen el libro de los Salmos cantando en él el Misterio de Cristo. En la novedad del Espíritu, componen también himnos y cánticos a partir del acontecimiento inaudito que Dios ha realizado en su Hijo: su encarnación, su muerte vencedora de la muerte, su resurrección y su ascensión a su derecha (cf Flp 2, 6-11; Col 1, 15-20; Ef 5, 14; 1 Tm 3, 16; 6, 15-16; 2 Tm 2, 11-13). De esta «maravilla» de toda la Economía de la salvación brota la doxología, la alabanza a Dios (cf Ef 1, 3-14; Rm 16, 25-27; Ef 3, 20-21; Judas 24-25).

2642 La revelación «de lo que ha de suceder pronto», el Apocalip sis, está sostenida por los cánticos de la liturgia celestial (cf Ap 4, 8-11; 5, 9-14; 7, 10-12) y también por la intercesión de los «testigos» (mártires: Ap 6, 10). Los profetas y los santos, todos los que fueron degollados en la tierra por dar testimonio de Jesús (cf Ap 18, 24), la muchedumbre inmensa de los que, venidos de la gran tribulación nos han precedido en el Reino, cantan la alabanza de gloria de Aquél que se sienta en el trono y del Cordero (cf Ap 19, 1-8). En comunión con ellos, la Iglesia terrestre canta también estos cánticos, en la fe y la prueba. La fe, en la petición y la intercesión, espera contra toda esperanza y da gracias al «Padre de las luces de quien desciende todo don excelente» (St 1, 17). La fe es así una pura alabanza.

2643 La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración: es la «ofrenda pura» de todo el Cuerpo de Cristo «a la gloria de su Nombre» (cf Ml 1, 11); es, según las tradiciones de Oriente y de Occidente, «el sacrificio de alabanza».

LA TRADICIÓN DE LA ORACIÓN

2650. La oración no se reduce al brote espontáneo de un impulso interior: para orar es necesario querer orar. No basta sólo con saber lo que las Escrituras revelan sobre la oración: es necesario también aprender a orar. Pues bien, por una transmisión viva (la santa Tradición), el Espíritu Santo, en la «Iglesia creyente y orante» (DV 8), enseña a orar a los hijos de Dios.

2651 La tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la Tradición de la fe, en particular mediante la contemplación y la reflexión de los creyentes que conservan en su corazón los acontecimientos y las palabras de la Economía de la salvación, y por la penetración profunda en las realidades espirituales de las que adquieren experiencia (cf DV 8).

LAS FUENTES DE LA ORACIÓN

2652 El Espíritu Santo es el «agua viva» que, en el corazón orante, «brota para vida eterna» (Jn 4, 14). El es quien nos enseña a recogerla en la misma Fuente: Cristo. Pues bien, en la vida cristiana hay manantiales donde Cristo nos espera para darnos a beber el Espíritu Santo.

La Palabra de Dios

2653 La Iglesia «recomienda insistentemente todos sus fieles… la lectura asidua de la Escritura para que adquieran ‘la ciencia suprema de Jesucristo’ (Flp 3,8)… Recuerden que a la lectura de la Santa Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues ‘a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras’ (San Ambrosio, off. 1, 88)» (DV 25).

2654 Los Padres espirituales parafraseando Mt 7, 7, resumen así las disposiciones del corazón alimentado por la palabra de Dios en la oración: «Buscad leyendo, y encontraréis meditando ; llamad orando, y se os abrirá por la contemplación» (cf El Cartujano, scala: PL 184, 476C).

La Liturgia de la Iglesia

2655 La misión de Cristo y del Espíritu Santo que, en la liturgia sacramental de la Iglesia, anuncia, actualiza y comunica el Misterio de la salvación, se continúa en el corazón que ora. Los Padres espirituales comparan a veces el corazón a un altar. La oración interioriza y asimila la liturgia durante y después de su celebración. Incluso cuando la oración se vive «en lo secreto» (Mt 6, 6), siempre es oración de la Iglesia, comunión con la Trinidad Santísima (cf IGLH 9).

Las virtudes teologales

2656 Se entra en oración como se entra en la liturgia: por la puerta estrecha de la fe. A través de los signos de su presencia, es el rostro del Señor lo que buscamos y deseamos, es su palabra lo que queremos escuchar y guardar.

2657 El Espíritu Santo nos enseña a celebrar la liturgia esperando el retorno de Cristo, nos educa para orar en la esperanza. Inversamente, la oración de la Iglesia y la oración personal alimentan en nosotros la esperanza. Los salmos muy particularmente, con su lenguaje concreto y variado, nos enseñan a fijar nuestra esperanza en Dios: «En el Señor puse toda mi esperanza, él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor» (Sal 40, 2). «El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo» (Rm 15, 13).

2658 «La esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Rm 5, 5). La oración, formada en la vida litúrgica, saca todo del amor con el que somos amados en Cristo y que nos permite responder amando como El nos ha amado. El amor es la fuente de la oración: quien saca el agua de ella, alcanza la cumbre de la oración:

Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente… Dios mío, si mi lengua no puede decir en todos los momentos que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro (S. Juan María Bautista Vianney, oración).

«Hoy»

2659 Aprendemos a orar en ciertos momentos escuchando la palabra del Señor y participando en su Misterio Pascual; pero, en todo tiempo, en los acontecimientos de cada día, su Espíritu se nos ofrece para que brote la oración. La enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre está en la misma línea que la de la Providencia (cf. Mt 6, 11. 34): el tiempo está en las manos del Padre; lo encontramos en el presente, ni ayer ni mañana, sino hoy: «¡Ojalá oyerais hoy su voz!: No endurezcáis vuestro corazón» (Sal 95, 7-8).

2660 Orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del Reino revelados a los «pequeños», a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Es justo y bueno orar para que la venida del Reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia, pero también es importante amasar con la oración las humildes situaciones cotidianas. Todas las formas de oración pueden ser esa levadura con la que el Señor compara el Reino (cf Lc 13, 20-21).

EL CAMINO DE LA ORACIÓN

2663 En la tradición viva de la oración, cada Iglesia propone a sus fieles, según el contexto histórico, social y cultural, el lenguaje de su oración: palabras, melodías, gestos, iconografía. Corresponde al magisterio (cf. DV 10) discernir la fidelidad de estos caminos de oración a la tradición de la fe apostólica y compete a los pastores y catequistas explicar el sentido de ello, con relación siempre a Jesucristo.

La oración al Padre

2664 No hay otro camino de oración cristiana que Cristo. Sea comunitaria o individual, vocal o interior, nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos «en el Nombre» de Jesús. La santa humanidad de Jesús es, pues, el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre.

La oración a Jesús

2665 La oración de la Iglesia, alimentada por la palabra de Dios y por la celebración de la liturgia, nos enseña a orar al Señor Jesús. Aunque esté dirigida sobre todo al Padre, en todas las tradiciones litúrgicas incluye formas de oración dirigidas a Cristo. Algunos salmos, según su actualización en la Oración de la Iglesia, y el Nuevo Testamento ponen en nuestros labios y gravan en nuestros corazones las invocaciones de esta oración a Cristo: Hijo de Dios, Verbo de Dios, Señor, Salvador, Cordero de Dios, Rey, Hijo amado, Hijo de la Virgen, Buen Pastor, Vida nuestra, nuestra Luz, nuestra Esperanza, Resurrección nuestra, Amigo de los hombres…

2666 Pero el Nombre que todo lo contiene es aquel que el Hijo de Dios recibe en su encarnación: Jesús. El nombre divino es inefable para los labios humanos (cf Ex 3, 14; 33, 19-23), pero el Verbo de Dios, al asumir nuestra humanidad, nos lo entrega y nosotros podemos invocarlo: «Jesús», «YHVH salva» (cf Mt 1, 21). El Nombre de Jesús contiene todo: Dios y el hombre y toda la Economía de la creación y de la salvación. Decir «Jesús» es invocarlo desde nuestro propio corazón. Su Nombre es el único que contiene la presencia que significa. Jesús es el resucitado, y cualquiera que invoque su Nombre acoge al Hijo de Dios que le amó y se entregó por él (cf Rm 10, 13; Hch 2, 21; 3, 15-16; Ga 2, 20).

2667 Esta invocación de fe bien sencilla ha sido desarrolla da en la tradición de la oración bajo formas diversas en Oriente y en Occidente. La formulación más habitual, transmitida por los espirituales del Sinaí, de Siria y del Monte Athos es la invocación: «Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ¡Ten piedad de nosotros, pecadores!» Conjuga el himno cristológico de Flp 2, 6-11 con la petición del publicano y del mendigo ciego (cf Lc 18,13; Mc 10, 46-52). Mediante ella, el corazón está acorde con la miseria de los hombres y con la misericordia de su Salvador.

2668 La invocación del santo Nombre de Jesús es el camino más sencillo de la oración continua. Repetida con frecuencia por un corazón humildemente atento, no se dispersa en «palabrerías» (Mt 6, 7), sino que «conserva la Palabra y fructifica con perseverancia» (cf Lc 8, 15). Es posible «en todo tiempo» porque no es una ocupación al lado de otra, sino la única ocupación, la de amar a Dios, que anima y transfigura toda acción en Cristo Jesús.

2669 La oración de la Iglesia venera y honra al Corazón de Jesús, como invoca su Santísimo Nombre. Adora al Verbo encarnado y a su Corazón que, por amor a los hombres, se dejó traspasar por nuestros pecados. La oración cristiana practica el Vía Crucis siguiendo al Salvador. Las estaciones desde el Pretorio, al Gólgota y al Sepulcro jalonan el recorrido de Jesús que con su santa Cruz nos redimió.

«Ven, Espíritu Santo»

2670 «Nadie puede decir: ‘¡Jesús es Señor!’ sino por influjo del Espíritu Santo» (1 Co 12, 3). Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien, con su gracia preveniente, nos atrae al Camino de la oración. Puesto que él nos enseña a orar recordándonos a Cristo, ¿cómo no dirigirnos también a él orando? Por eso, la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante.

Si el Espíritu no debe ser adorado, ¿cómo me diviniza él por el bautismo? Y si debe ser adorado, ¿no debe ser objeto de un culto particular? (San Gregorio Nacianceno, or. theol. 5, 28).

2671 La forma tradicional para pedir el Espíritu es invocar al Padre por medio de Cristo nuestro Señor para que nos dé el Espíritu Consolador (cf Lc 11, 13). Jesús insiste en esta petición en su Nombre en el momento mismo en que promete el don del Espíritu de Verdad (cf Jn 14, 17; 15, 26; 16, 13). Pero la oración más sencilla y la más directa es también la más tradicional: «Ven, Espíritu Santo», y cada tradición litúrgica la ha desarrollado en antífonas e himnos:

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor (cf secuencia de Pentecostés).

Rey celeste, Espíritu Consolador, Espíritu de Verdad, que estás presente en todas partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de la vida, ven, habita en nosotros, purifícanos y sálvanos. ¡Tú que eres bueno! (Liturgia bizantina. Tropario de vísperas de Pentecostés).

2672 El Espíritu Santo, cuya unción impregna todo nuestro ser, es el Maestro interior de la oración cristiana. Es el artífice de la tradición viva de la oración. Ciertamente hay tantos caminos en la oración como orantes, pero es el mismo Espíritu el que actúa en todos y con todos. En la comunión en el Espíritu Santo la oración cristiana es oración en la Iglesia.

En comunión con la Santa Madre de Dios

2673 En la oración, el Espíritu Santo nos une a la Persona del Hijo Unico, en su humanidad glorificada. Por medio de ella y en ella, nuestra oración filial comulga en la Iglesia con la Madre de Jesús (cf Hch 1, 14).

2674 Desde el sí dado por la fe en la anunciación y mantenido sin vacilar al pie de la cruz, la maternidad de María se extiende desde entonces a los hermanos y a las hermanas de su Hijo, «que son peregrinos todavía y que están ante los peligros y las miserias» (LG 62). Jesús, el único Mediador, es el Camino de nuestra oración; María, su Madre y nuestra Madre es pura transparencia de él: María «muestra el Camino» [«Hodoghitria»], ella es su «signo», según la iconografía tradicional de Oriente y Occidente.

2675 A partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, las Iglesias han desarrollado la oración a la santa Madre de Dios, centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. En los innumerables himnos y antífonas que expresan esta oración, se alternan habitualmente dos movimientos: uno «engrandece» al Señor por las «maravillas» que ha hecho en su humilde esclava, y por medio de ella, en todos los seres humanos (cf Lc 1, 46-55); el segundo confía a la Madre de Jesús las súplicas y alabanzas de los hijos de Dios ya que ella conoce ahora la humanidad que en ella ha sido desposada por el Hijo de Dios.

2676 Este doble movimiento de la oración a María ha encontrado una expresión privilegiada en la oración del Ave María:

«Dios te salve, María [Alégrate, María]». La salutación del Angel Gabriel abre la oración del Ave María. Es Dios mismo quien por mediación de su ángel, saluda a María. Nuestra oración se atreve a recoger el saludo a María con la mirada que Dios ha puesto sobre su humilde esclava (cf Lc 1, 48) y a alegrarnos con el gozo que El encuentra en ella (cf So 3, 17b)

«Llena de gracia, el Señor es contigo»: Las dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de Aquél que es la fuente de toda gracia. «Alégrate… Hija de Jerusalén… el Señor está en medio de ti» (So 3, 14, 17a). María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, el arca de la Alianza, el lugar donde reside la Gloria del Señor: ella es «la morada de Dios entre los hombres» (Ap 21, 3). «Llena de gracia», se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que entregará al mundo.

«Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús». Después del saludo del ángel, hacemos nuestro el de Isabel. «Llena del Espíritu Santo» (Lc 1, 41), Isabel es la primera en la larga serie de las generaciones que llaman bienaventurada a María (cf. Lc 1, 48): «Bienaventurada la que ha creído… » (Lc 1, 45): María es «bendita entre todas las mujeres» porque ha creído en el cumplimiento de la palabra del Señor. Abraham, por su fe, se convirtió en bendición para todas las «naciones de la tierra» (Gn 12, 3). Por su fe, María vino a ser la madre de los creyentes, gracias a la cual todas las naciones de la tierra reciben a Aquél que es la bendición misma de Dios: Jesús, el fruto bendito de su vientre.

2677 «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros… « Con Isabel, nos maravillamos y decimos: «¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?» (Lc 1, 43). Porque nos da a Jesús su hijo, María es madre de Dios y madre nuestra; podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones: ora para nosotros como oró para sí misma: «Hágase en mí según tu palabra» (Lc 1, 38). Confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios: «Hágase tu voluntad».

«Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte». Pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la «Madre de la Misericordia», a la Virgen Santísima. Nos ponemos en sus manos «ahora», en el hoy de nuestras vidas. Y nuestra confianza se ensancha para entregarle desde ahora, «la hora de nuestra muerte». Que esté presente en esa hora, como estuvo en la muerte en Cruz de su Hijo y que en la hora de nuestro tránsito nos acoja como madre nuestra (cf Jn 19, 27) para conducirnos a su Hijo Jesús, al Paraíso.

2678 La piedad medieval de Occidente desarrolló la oración del Rosario, en sustitución popular de la Oración de las Horas. En Oriente, la forma litánica del Acathistós y de la Paráclisis se ha conservado más cerca del oficio coral en las Iglesias bizantinas, mientras que las tradiciones armenia, copta y siríaca han preferido los himnos y los cánticos populares a la Madre de Dios. Pero en el Ave María, los theotokia, los himnos de San Efrén o de San Gregorio de Narek, la tradición de la oración es fundamentalmente la misma.

2679 María es la orante perfecta, figura de la Iglesia. Cuando le rezamos, nos adherimos con ella al designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. Como el discípulo amado, acogemos (cf Jn 19, 27) a la madre de Jesús, hecha madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y a ella. La oración de la Iglesia está sostenida por la oración de María. Le está unida en la esperanza (cf LG 68-69).

MAESTROS Y LUGARES DE ORACIÓN

Una pléyade de testigos

2683 Los testigos que nos han precedido en el Reino (cf Hb 12, 1), especialmente los que la Iglesia reconoce como «santos», participan en la tradición viva de la oración, por el modelo de su vida, por la transmisión de sus escritos y por su oración actual. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Al entrar «en la alegría» de su Señor, han sido «constituidos sobre lo mucho» (cf Mt 25, 21). Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero.

2684 En la comunión de los santos, se han desarrollado diversas espiritualidades a lo largo de la historia de la Iglesia. El carisma personal de un testigo del amor de Dios hacia los hombres, por ejemplo el «espíritu» de Elías a Eliseo (cf 2 R 2, 9) y a Juan Bautista (cf Lc 1, 17), ha podido transmitirse para que unos discípulos tengan parte en ese espíritu (cf PC 2). En la confluencia de corrientes litúrgicas y teológicas se encuentra también una espiritualidad que muestra cómo el espíritu de oración incultura la fe en un ámbito humano y en su historia. Las diversas espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías indispensables para los fieles. En su rica diversidad, reflejan la pura y única Luz del Espíritu Santo.

«El Espíritu es verdaderamente el lugar de los santos, y el santo es para el Espíritu un lugar propio, ya que se ofrece a habitar con Dios y es llamado su templo» (San Basilio, Spir. 26, 62).

Servidores de la oración

2685 La familia cristiana es el primer lugar de la educación en la oración. Fundada en el sacramento del matrimonio, es la «Iglesia doméstica» donde los hijos de Dios aprenden a orar «en Iglesia» y a perseverar en la oración. Particularmente para los niños pequeños, la oración diaria familiar es el primer testimonio de la memoria viva de la Iglesia que es despertada pacientemente por el Espíritu Santo.

2686 Los ministros ordenados son también responsables de la formación en la oración de sus hermanos y hermanas en Cristo. Servidores del buen Pastor, han sido ordenados para guiar al pueblo de Dios a las fuentes vivas de la oración: la Palabra de Dios, la liturgia, la vida teologal, el hoy de Dios en las situaciones concretas (cf PO 4-6).

2687 Muchos religiosos han consagrado y consagran toda su vida a la oración. Desde el desierto de Egipto, eremitas, monjes y monjas han dedicado su tiempo a la alabanza de Dio s y a la intercesión por su pueblo. La vida consagrada no se mantiene ni se propaga sin la oración; es una de las fuentes vivas de la contemplación y de la vida espiritual en la Iglesia.

2688 La catequesis de niños, jóvenes y adultos, está orientada a que la Palabra de Dios se medite en la oración personal, se actualice en la oración litúrgica, y se interiorice en todo tiempo a fin de fructificar en una vida nueva. La catequesis es también el momento en que se puede purificar y educar la piedad popular (cf. CT 54). La memorización de las oraciones fundamentales ofrece una base indispensable para la vida de oración, pero es importante hacer gustar su sentido (cf CT 55).

2689 Grupos de oración, es decir, «escuelas de oración», son hoy uno de los signos y uno de los acicates de la renovación de la oración en la Iglesia, a condición de beber en las auténticas fuentes de la oración cristiana. La salvaguarda de la comunión es señal de la verdadera oración en la Iglesia.

2690 El Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe y de discernimiento dirigidos a este bien común que es la oración (dirección espiritual). Aquellos y aquellas que han sido dotados de tales dones son verdaderos servidores de la Tradición viva de la oración:

Por eso, el alma que quiere avanzar en la perfección, según el consejo de San Juan de la Cruz, debe «considerar bien entre qué manos se pone porque tal sea el maestro, tal será el discípulo; tal sea el padre, tal será el hijo». Y añade: «No sólo el director debe ser sabio y prudente sino también experimentado… Si el guía espiritual no tiene experiencia de la vida espiritual, es incapaz de conducir por ella a las almas que Dios en todo caso llama, e incluso no las comprenderá» (Llama estrofa 3).

Lugares favorables para la oración

2691 La iglesia, casa de Dios, es el lugar propio de la oración litúrgica de la comunidad parroquial. Es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. La elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración:

— para la oración personal, el lugar favorable puede ser un «rincón de oración», con las Sagradas Escrituras e imágenes, para estar » en lo secreto» ante nuestro Padre (cf Mt 6, 6). En una familia cristiana este tipo de pequeño oratorio favorece la oración en común.

— en las regiones en que existen monasterios, una vocación de estas comunidades es favorecer la participación de los fieles en la Oración de las Horas y permitir la soledad necesaria para una oració n personal más intensa (cf PC 7).

— las peregrinaciones evocan nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Son tradicionalmente tiempos fuertes de renovación de la oración. Los santuarios son, para los peregrinos en busca de fuentes vivas, lugares excepcionales para vivir «en Iglesia» las formas de la oración cristiana.

LA VIDA DE ORACIÓN

2697 La oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra Vida y nuestro Todo. Por eso, los Padres espirituales, en la tradición del Deuteronomio y de los profetas, insisten en la oración como un «recuerdo de Dios», un frecuente despertar la «memoria del corazón»: «Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar» (San Gregorio Nacianceno, or. theol. 1, 4). Pero no se puede orar «en todo tiempo» si no se ora, con particular dedicación, en algunos momentos: son los tiempos fuertes de la oración cristiana, en intensidad y en duración.

2698 La Tradición de la Iglesia propone a los fieles unos ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. Algunos son diarios: la oración de la mañana y la de la tarde, antes y después de comer, la Liturgia de las Horas. El domingo, centrado en la Eucaristía, se santifica principalmente por medio de la oración. El ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos.

2699 El Señor conduce a cada persona por los caminos de la vida y de la manera que él quiere. Cada fiel, a su vez, le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración. No obstante, la tradición cristiana ha conservado tres expresiones principales de la vida de oración: la oración vocal, la meditación, y la oración de contemplación. Tienen en común un rasgo fundamental: el recogimiento del corazón. Esta actitud vigilante para conservar la Palabra y permanecer en presencia de Dios hace de estas tres expresiones tiempos fuertes de la vida de oración.

LAS EXPRESIONES DE LA ORACIÓN

I La oración vocal

2700 Por medio de su Palabra, Dios habla al hombre. Por medio de palabras, mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Pero lo más importante es la presencia del corazón ante Aquél a quien hablamos en la oración. «Que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas» (San Juan Crisóstomo, ecl. 2).

2701 La oración vocal es un elemento indispensable de la vida cristiana. A los discípulos, atraídos por la oración silenciosa de su Maestro, éste les enseña una oración vocal: el «Padre Nuestro». Jesús no solamente ha rezado las oraciones litúrgicas de la sinagoga; los Evangelios nos lo presentan elevando la voz para expresar su oración personal, desde la bendición exultante del Padre (cf Mt 11, 25-26), hasta la agonía de Getsemaní (cf Mc 14, 36).

2702 Esta necesidad de asociar los sentidos a la oración interior responde a una exigencia de nuestra naturaleza humana. Somos cuerpo y espíritu, y experimentamos la necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos. Es necesario rezar con todo nuestro ser para dar a nuestra súplica todo el poder posible.

2703 Esta necesidad responde también a una exigencia divina. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y, por consiguiente, la oración que sube viva desde las profundidades del alma. También reclama una expresión exterior que asocia el cuerpo a la oración interior, esta expresión corporal es signo del homenaje perfecto al que Dios tiene derecho.

2704 La oración vocal es la oración por excelencia de las multitudes por ser exterior y tan plenamente humana. Pero incluso la más interior de las oraciones no podría prescindir de la oración vocal. La oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de Aquél «a quien hablamos» (Santa Teresa de Jesús, cam. 26). Entonces la oración vocal se convierte en una primera forma de oración contemplativa.

II La meditación

2705 La meditación es, sobre todo, una búsqueda. El espíritu trata de comprender el por qué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difícil de encauzar. Habitualmente, se hace con la ayuda de un libro, que a los cristianos no les faltan: las sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio, las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día o del tiempo, escritos de los Padres espirituales, obras de espiritualidad, el gran libro de la creación y el de la historia, la página del «hoy» de Dios.

2706 Meditar lo que se lee conduce a apropiárselo confrontándolo consigo mismo. Aquí, se abre otro libro: el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Según sean la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Se trata de hacer la verdad para llegar a la Luz: «Señor, ¿qué quieres que haga?».

2707 Los métodos de meditación son tan diversos como los maestros espirituales. Un cristiano debe querer meditar regularmente; si no, se parece a las tres primeras clases de terreno de la parábola del sembrador (cf Mc 4, 4-7. 15-19). Pero un método no es más que un guía; lo importante es avanzar, con el Espíritu Santo, por el único camino de la oración: Cristo Jesús.

2708 La meditación hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta movilización es necesaria para profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. La oración cristiana se aplica preferentemente a meditar «los misterios de Cristo», como en la «lectio divina» o en el Rosario. Esta forma de reflexión orante es de gran valor, pero la oración cristiana debe ir más lejos: hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús, a la unión con El.

III La oración de contemplación

2709 ¿Qué es esta oración? Santa Teresa responde: «no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama» (vida 8).

La contemplación busca al «amado de mi alma» (Ct 1, 7; cf Ct 3, 1-4). Esto es, a Jesús y en él, al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor, y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de él y vivir en él. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor.

2710 La elección del tiempo y de la duración de la oración de contemplación depende de una voluntad decidida reveladora de los secretos del corazón. No se hace contemplación cuando se tiene tiempo sino que se toma el tiempo de estar con el Señor con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro, en la pobreza y en la fe.

2711 La entrada en la contemplación es análoga a la de la Liturgia eucarística: «recoger» el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, habitar la morada del Señor que somos nosotros mismos, despertar la fe para entrar en la presencia de Aquél que nos espera, hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar.

2712 La contemplación es la oración del hijo de Dios, del pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía (cf Lc 7, 36-50; 19, 1-10). Pero sabe que su amor, a su vez, es el que el Espíritu derrama en su corazón, porque todo es gracia por parte de Dios. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amante del Padre, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado.

2713 Así, la contemplación es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Es un don, una gracia; no puede ser acogida más que en la humildad y en la pobreza. La oración contemplativa es una relación de alianza establecida por Dios en el fondo de nuestro ser (cf Jr 31, 33). Es comunión: en ella, la Santísima Trinidad conforma al hombre, imagen de Dios, «a su semejanza».

2714 La contemplación es también el tiempo fuerte por excelencia de la oración. En ella, el Padre nos concede «que seamos vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que quedemos arraigados y cimentados en el amor» (Ef 3, 16-17).

2715 La contemplación es mirada de fe, fijada en Jesús. «Yo le miro y él me mira», decía, en tiempos de su santo cura, un campesino de Ars que oraba ante el Sagrario. Esta atención a El es renuncia a «mí». Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón; nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así el «conocimiento interno del Señor» para más amarle y seguirle (cf San Ignacio de Loyola, ex. sp. 104).

2716 La contemplación es escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicional del siervo y adhesión amorosa del hijo. Participa en el «sí» del Hijo hecho siervo y en el «fiat» de su humilde esclava.

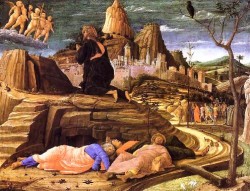

2717 La contemplación es silencio, este «símbolo del mundo venidero» (San Isaac de Nínive, tract. myst. 66) o «amor silencioso» (San Juan de la Cruz). Las palabras en la oración contemplativa no son discursos sino ramillas que alimentan el fuego del amor. En este silencio, insoportable para el hombre «exterior», el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado, y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús.

2718 La contemplación es unión con la oración de Cristo en la medida en que ella nos hace participar en su misterio. El misterio de Cristo es celebrado por la Iglesia en la Eucaristía; y el Espíritu Santo lo hace vivir en la contemplación para que sea manifestado por medio de la caridad en acto.

2719 La contemplación es una comunión de amor portadora de vida para la multitud, en la medida en que se acepta vivir en la noche de la fe. La noche pascual de la resurrección pasa por la de la agonía y la del sepulcro. Son tres tiempos fuertes de la Hora de Jesús que su Espíritu (y no la «carne que es débil») hace vivir en la contemplación. Es necesario consentir en «velar una hora con él» (cf Mt 26, 40).

EL COMBATE DE LA ORACIÓN

2725 La oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la Antigua Alianza antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con El nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos y contra las astucias del Tentador que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con su Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su Nombre. El «combate espiritual» de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración.

I Las objeciones a la oración

2726 En el combate de la oración, tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros a conceptos erróneos sobre la oración. Unos ven en ella una simple operación psicológica, otros un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. Otros la reducen a actitudes y palabras rituales. En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer: no tienen tiempo. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos.

2727 También tenemos que hacer frente a mentalidades de «este mundo» que nos invaden si no estamos vigilantes. Por ejemplo: lo verdadero sería sólo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia (ahora bien, orar es un misterio que desborda nuestra conciencia y nuestro inconsciente); es valioso aquello que produce y da rendimiento (luego, la oración es inútil, pues es improductiva); el sensualismo y el confort adoptados como criterios de verdad, de bien y de belleza (y he aquí que la oración es «amor de la Belleza absoluta» (philocalia), y sólo se deja cautivar por la gloria del Dios vivo y verdadero); y por reacción contra el activismo, se da otra mentalidad según la cual la oración es vista como posibilidad de huir de este mundo (pero la oración cristiana no puede escaparse de la historia ni divorciarse de la vida).

2728 Por último, en este combate hay que hacer frente a lo que es sentido como fracasos en la oración: desaliento ante la sequedad, tristeza de no entregarnos totalmente al Señor, porque tenemos «muchos bienes» (cf Mc 10, 22), decepción por no ser escuchados según nuestra propia voluntad, herida de nuestro orgullo que se endurece en nuestra indignidad de pecadores, alergia a la gratuidad de la oración… La conclusión es siempre la misma: ¿Para qué orar? Es necesario luchar con humildad, confianza y perseverancia, si se quieren vencer estos obstáculos.

II Necesidad de la humilde vigilancia

Frente a las dificultades de la oración

2729 La dificultad habitual de la oración es la distracción. En la oración vocal, la distracción puede referirse a las palabras y al sentido de éstas. La distracción, de un modo más profundo, puede referirse a Aquel al que oramos, tanto en la oración vocal (litúrgica o personal), como en la meditación y en la oración contemplativa. Salir a la caza de la distracción es caer en sus redes; basta volver a concentrarse en la oración: la distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Esta toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quién se desea servir (cf Mt 6,21.24).

2730 Mirado positivamente, el combate contra el yo posesivo y dominador consiste en la vigilancia. Cuando Jesús insiste en la vigilancia, es siempre en relación a El, a su Venida, al último día y al «hoy». El esposo viene en mitad de la noche; la luz que no debe apagarse es la de la fe: «Dice de ti mi corazón: busca su rostro» (Sal 27, 8).

2731 Otra dificultad, especialmente para los que quieren sinceramente orar, es la sequedad. Forma parte de la contemplación en la que el corazón está seco, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. «El grano de trigo, si muere, da mucho fruto» (Jn 12, 24). Si la sequedad se debe a falta de raíz, porque la Palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión (cf Lc 8, 6. 13).

Frente a las tentaciones en la oración

2732 La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Se empieza a orar y se presentan como prioritarios mil trabajos y cuidados que se consideran más urgentes.

2733 Otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la acedia. Los Padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o de desabrimiento debidos al relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. «El espíritu está pronto pero la carne es débil» (Mt 26, 41). El desaliento, doloroso, es el reverso de la presunción. Quien es humilde no se extraña de su miseria; ésta le lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia.

III La confianza filial

2734 La confianza filial se prueba en la tribulación (cf. Rm 5, 3-5), particularmente cuando se ora pidiendo para sí o para los demás. Hay quien deja de orar porque piensa que su oración no es escuchada. A este respecto se plantean dos cuestiones: Por qué la oración de petición no ha sido escuchada; y cómo la oración es escuchada o «eficaz».

Queja por la oración no escuchada

2735 He aquí una observación llamativa: cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general, no estamos preocupados por saber si esta oración le es agradable. Por el contrario, cuando pedimos, exigimos ver el resultado. ¿Cuál es entonces la imagen de Dios presente en este modo de orar: Dios como medio o Dios como el Padre de Nuestro Señor Jesucristo?

2736 ¿Estamos convencidos de que «nosotros no sabemos pedir como conviene» (Rm 8, 26)? ¿Pedimos a Dios los «bienes convenientes»? Nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos (cf. Mt 6, 8) pero espera nuestra petición porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. Por tanto es necesario orar con su Espíritu de libertad, para poder conocer en verdad su deseo (cf Rm 8, 27).

2737 «No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones» (St 4, 2-3; cf. todo el contexto St 4, 1-10; 1, 5-8; 5, 16). Si pedimos con un corazón dividido, «adúltero» (St 4, 4), Dios no puede escucharnos porque él quiere nuestro bien, nuestra vida. «¿Pensáis que la Escritura dice en vano: Tiene deseos ardientes el espíritu que El ha hecho habitar en nosotros» (St 4,5)? Nuestro Dios está «celoso» de nosotros, lo que es señal de la verdad de su amor. Entremos en el deseo de su Espíritu y seremos escuchados:

No te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides: es él quien quiere hacerte más bien todavía mediante tu perseverancia en permanecer con él en oración (Evagrio, or. 34). El quiere que nuestro deseo sea probado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que él está dispuesto a darnos (San Agustín, ep. 130, 8, 17).

La oración es eficaz

2738 La revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la acción de Dios en la historia. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia: la Pasión y la Resurrección de su Hijo. La oración cristiana es cooperación con su Providencia y su designio de amor hacia los hombres.

2739 En San Pablo, esta confianza es audaz (cf Rm 10, 12-13), basada en la oración del Espíritu en nosotros y en el amor fiel del Padre que nos ha dado a su Hijo único (cf Rm 8, 26-39). La transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición.

2740 La oración de Jesús hace de la oración cristiana una petición eficaz. El es su modelo. El ora en nosotros y con nosotros. Puesto que el corazón del Hijo no busca más que lo que agrada al Padre, ¿cómo el de los hijos de adopción se apegaría más a los dones que al Dador?.

2741 Jesús ora también por nosotros, en nuestro lugar y favor nuestro. Todas nuestras peticiones han sido recogidas una vez por todas en sus Palabras en la Cruz; y escuchadas por su Padre en la Resurrección: por eso no deja de interceder por nosotros ante el Padre (cf Hb 5, 7; 7, 25; 9, 24). Si nuestra oración está resueltamente unida a la de Jesús, en la confianza y la audacia filial, obtenemos todo lo que pidamos en su Nombre, y aún más de lo que pedimos: recibimos al Espíritu Santo, que contiene todos los dones.

IV Perseverar en el amor

2742 «Orad constantemente» (1 Ts 5, 17), «dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de Nuestro Señor Jesucristo» (Ef 5, 20), «siempre en oración y suplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos» (Ef 6, 18).»No nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente; pero sí tenemos una ley que nos manda orar sin cesar» (Evagrio, cap. pract. 49). Este ardor incansable no puede venir más que del amor. Contra nuestra inercia y nuestra pereza, el combate de la oración es el del amor humilde, confiado y perseverante. Este amor abre nuestros corazones a tres evidencias de fe, luminosas y vivificantes:

2743 Orar es siempre posible: El tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado que está «con nosotros, todos los días» (Mt 28, 20), cualesquiera que sean las tempestades (cf Lc 8, 24). Nuestro tiempo está en las manos de Dios:

Es posible, incluso en el mercado o en un paseo solitario, hacer una frecuente y fervorosa oración. Sentados en vuestra tienda, comprando o vendiendo, o incluso haciendo la cocina (San Juan Crisóstomo, ecl.2).

2744 Orar es una necesidad vital: si no nos dejamos llevar por el Espíritu caemos en la esclavitud del pecado (cf Ga 5, 16-25). ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser «vida nuestra», si nuestro corazón está lejos de él?

Nada vale como la oración: hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. Es imposible que el hombre que ora pueda pecar (San Juan Crisóstomo, Anna 4, 5).

Quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente (San Alfonso María de Ligorio, mez.).

2745 Oración y vida cristiana son inseparables porque se trata del mismo amor y de la misma renuncia que procede del amor. La misma conformidad filial y amorosa al designio de amor del Padre. La misma unión transformante en el Espíritu Santo que nos conforma cada vez más con Cristo Jesús. El mismo amor a todos los hombres, ese amor con el cual Jesús nos ha amado. «Todo lo que pidáis al Padre en mi Nombre os lo concederá. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros» (Jn 15, 16-17).

Ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Sólo así podemos encontrar realizable el principio de la oración continua (Orígenes, or. 12).

V La oración de la hora de Jesús

2746 Cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre (cf Jn 17). Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la Economía de la creación y de la salvación, así como su Muerte y su Resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús, sucedida «una vez por todas», permanece siempre actual, de la misma manera la oración de la «hora de Jesús» sigue presente en la Liturgia de la Iglesia.

2747 La tradición cristiana acertadamente la denomina la oración «sacerdotal» de Jesús. Es la oración de nuestro Sumo Sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su «paso» [pascua] hacia el Padre donde él es «consagrado» enteramente al Padre (cf Jn 17, 11. 13. 19).

2748 En esta oración pascual, sacrificial, todo está «recapitulado» en El (cf Ef 1, 10): Dios y el mundo, el Verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en El por su palabra, la humillación y la Gloria. Es la oración de la unidad.

2749 Jesús ha cumplido toda la obra del Padre, y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. La oración de la «hora de Jesús» llena los últimos tiempos y los lleva hacia su consumación. Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y, al mismo tiempo, se expresa con una libertad soberana (cf Jn 17, 11. 13. 19. 24) debido al poder que el Padre le ha dado sobre toda carne. El Hijo que se ha hecho Siervo, es el Señor, el Pantocrator. Nuestro Sumo Sacerdote que ruega por nosotros es también el que ora en nosotros y el Dios que nos escucha.

2750 Si en el Santo Nombre de Jesús, nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que él nos enseña: «Padre Nuestro». La oración sacerdotal de Jesús inspira, desde dentro, las grandes peticiones del Padrenuestro: la preocupación por el Nombre del Padre (cf Jn 17, 6. 11. 12. 26), el deseo de su Reino (la Gloria; cf Jn 17, 1. 5. 10. 24. 23-26), el cumplimiento de la voluntad del Padre, de su Designio de salvación (cf Jn 17, 2. 4 .6. 9. 11. 12. 24) y la liberación del mal (cf Jn 17, 15).

2751 Por último, en esta oración Jesús nos revela y nos da el «conocimiento» indisociable del Padre y del Hijo (cf Jn 17, 3. 6-10. 25) que es el misterio mismo de la vida de oración.

La Comunión de los Santos tiene dos significados: en primer lugar, indica la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas (sancta): la fe, los sacramentos, en particular en la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la comunión está la caridad que «no busca su propio interés» (1 Co 13, 5), sino que impulsa a los fieles a «poner todo en común» (Hch 4, 32), incluso los propios bienes materiales, para el servicio de los más pobres.

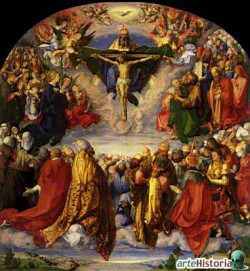

La Comunión de los Santos tiene dos significados: en primer lugar, indica la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas (sancta): la fe, los sacramentos, en particular en la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la comunión está la caridad que «no busca su propio interés» (1 Co 13, 5), sino que impulsa a los fieles a «poner todo en común» (Hch 4, 32), incluso los propios bienes materiales, para el servicio de los más pobres.