Y desarrolla especialmente la doctrina mariana surgida del Concilio Vaticano II, y trata de encajar su devoción en el escenario actual y en relación a las personas de la Divina Trinidad…

EL CULTO A LA VIRGEN MARÍA

Catequesis de Juan Pablo II (15-X-97)

1. «Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer» (Ga 4,4). El culto mariano se funda en la admirable decisión divina de vincular para siempre, como recuerda el apóstol Pablo, la identidad humana del Hijo de Dios a una mujer, María de Nazaret.

El misterio de la maternidad divina y de la cooperación de María a la obra redentora suscita en los creyentes de todos los tiempos una actitud de alabanza tanto hacia el Salvador como hacia la mujer que lo engendró en el tiempo, cooperando así a la redención.

Otro motivo de amor y gratitud a la santísima Virgen es su maternidad universal. Al elegirla como Madre de la humanidad entera, el Padre celestial quiso revelar la dimensión -por decir así- materna de su divina ternura y de su solicitud por los hombres de todas las épocas.

En el Calvario, Jesús, con las palabras: «Ahí tienes a tu hijo» y «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19,26-27), daba ya anticipadamente a María a todos los que recibirían la buena nueva de la salvación, y ponía así las premisas de su afecto filial hacia ella. Siguiendo a san Juan, los cristianos prolongarían con el culto el amor de Cristo a su madre, acogiéndola en su propia vida.

2. Los textos evangélicos atestiguan la presencia del culto mariano ya desde los inicios de la Iglesia.

Los dos primeros capítulos del evangelio de san Lucas parecen recoger la atención particular que tenían hacia la Madre de Jesús los judeocristianos, que manifestaban su aprecio por ella y conservaban celosamente sus recuerdos.

En los relatos de la infancia, además, podemos captar las expresiones iniciales y las motivaciones del culto mariano, sintetizadas en las exclamaciones de santa Isabel: «Bendita tú entre las mujeres (…). ¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!» (Lc 1,42.45).

Huellas de una veneración ya difundida en la primera comunidad cristiana se hallan presentes en el cántico del Magníficat: «Desde ahora me felicitarán todas las generaciones» (Lc 1,48). Al poner en labios de María esa expresión, los cristianos le reconocían una grandeza única, que sería proclamada hasta el fin del mundo.

Además, los testimonios evangélicos (cf. Lc 1,34-35; Mt 1,23 y Jn 1,13), las primeras fórmulas de fe y un pasaje de san Ignacio de Antioquía (cf. Smirn. 1, 2: SC 10, 155) atestiguan la particular admiración de las primeras comunidades por la virginidad de María, íntimamente vinculada al misterio de la Encarnación.

El evangelio de san Juan, señalando la presencia de María al inicio y al final de la vida pública de su Hijo, da a entender que los primeros cristianos tenían clara conciencia del papel que desempeña María en la obra de la Redención con plena dependencia de amor de Cristo.

3. El concilio Vaticano II, al subrayar el carácter particular del culto mariano, afirma: «María, exaltada por la gracia de Dios, después de su Hijo, por encima de todos los ángeles y hombres, como la santa Madre de Dios, que participó en los misterios de Cristo, es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial» (Lumen gentium, 66).

Luego, aludiendo a la oración mariana del siglo III «Sub tuum praesidium» -«Bajo tu amparo»-, añade que esa peculiaridad aparece desde el inicio: «En efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades» (ib.).

4. Esta afirmación es confirmada por la iconografía y la doctrina de los Padres de la Iglesia, ya desde el siglo II.

En Roma, en las catacumbas de santa Priscila, se puede admirar la primera representación de la Virgen con el Niño, mientras, al mismo tiempo, san Justino y san Ireneo hablan de María como la nueva Eva que con su fe y obediencia repara la incredulidad y la desobediencia de la primera mujer. Según el Obispo de Lyon, no bastaba que Adán fuera rescatado en Cristo, sino que «era justo y necesario que Eva fuera restaurada en María» (Dem., 33). De este modo subraya la importancia de la mujer en la obra de salvación y pone un fundamento a la inseparabilidad del culto mariano del tributado a Jesús, que continuará a lo largo de los siglos cristianos.

5. El culto mariano se manifestó al principio con la invocación de María como «Theotókos» [Madre de Dios], título que fue confirmado de forma autorizada, después de la crisis nestoriana, por el concilio de Éfeso, que se celebró en el año 431.

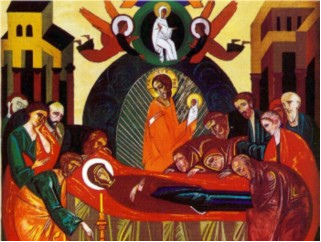

La misma reacción popular frente a la posición ambigua y titubeante de Nestorio, que llegó a negar la maternidad divina de María, y la posterior acogida gozosa de las decisiones del concilio de Efeso testimonian el arraigo del culto a la Virgen entre los cristianos. Sin embargo, «sobre todo desde el concilio de Efeso, el culto del pueblo de Dios hacia María ha crecido admirablemente en veneración y amor, en oración e imitación» (Lumen gentium, 66). Se expresó especialmente en las fiestas litúrgicas, entre las que, desde principios del siglo V, asumió particular relieve «el día de María Theotókos», celebrado el 15 de agosto en Jerusalén y que sucesivamente se convirtió en la fiesta de la Dormición o la Asunción.

Además, bajo el influjo del «Protoevangelio de Santiago», se instituyeron las fiestas de la Natividad, la Concepción y la Presentación, que contribuyeron notablemente a destacar algunos aspectos importantes del misterio de María.

6. Podemos decir que el culto mariano se ha desarrollado hasta nuestros días con admirable continuidad, alternando períodos florecientes con períodos críticos, los cuales, sin embargo, han tenido con frecuencia el mérito de promover aún más su renovación.

Después del concilio Vaticano II, el culto mariano parece destinado a desarrollarse en armonía con la profundización del misterio de la Iglesia y en diálogo con las culturas contemporáneas, para arraigarse cada vez más en la fe y en la vida del pueblo de Dios peregrino en la tierra.

NATURALEZA DEL CULTO MARIANO

Catequesis de Juan Pablo II (22-X-97)

1. El concilio Vaticano II afirma que el culto a la santísima Virgen «tal como ha existido siempre en la Iglesia, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración, que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente» (Lumen gentium, 66).

Con estas palabras la constitución Lumen gentium reafirma las características del culto mariano. La veneración de los fieles a María, aun siendo superior al culto dirigido a los demás santos, es inferior al culto de adoración que se da a Dios, y es esencialmente diferente de éste.

Con el término «adoración» se indica la forma de culto que el hombre rinde a Dios, reconociéndolo Creador y Señor del universo. El cristiano, iluminado por la revelación divina, adora al Padre «en espíritu y en verdad» (Jn 4,23). Al igual que al Padre, adora a Cristo, Verbo encarnado, exclamando con el apóstol Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» (Jn 20,28). Por último, en el mismo acto de adoración incluye al Espíritu Santo, que «con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria» (DS, 150), como recuerda el símbolo niceno-constantinopolitano.

Ahora bien, los fieles, cuando invocan a María como «Madre de Dios» y contemplan en ella la más elevada dignidad concedida a una criatura, no le rinden un culto igual al de las Personas divinas. Hay una distancia infinita entre el culto mariano y el que se da a la Trinidad y al Verbo encarnado.

Por consiguiente, incluso el lenguaje con el que la comunidad cristiana se dirige a la Virgen, aunque a veces utiliza términos tomados del culto a Dios, asume un significado y un valor totalmente diferentes. Así, el amor que los creyentes sienten hacia María difiere del que deben a Dios: mientras al Señor se le ha de amar sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente (cf. Mt 22,37), el sentimiento que tienen los cristianos hacia la Virgen es, en un plano espiritual, el afecto que tienen los hijos hacia su madre.

2. Entre el culto mariano y el que se rinde a Dios existe, con todo, una continuidad, pues el honor tributado a María está ordenado y lleva a adorar a la santísima Trinidad.

El Concilio recuerda que la veneración de los cristianos a la Virgen «favorece muy poderosamente» el culto que se rinde al Verbo encarnado, al Padre y al Espíritu Santo. Asimismo, añade, en una perspectiva cristológica, que «las diversas formas de piedad mariana que la Iglesia ha aprobado dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa, según las circunstancias de tiempo y lugar, y según el carácter y temperamento de los fieles, no sólo honran a la Madre. Hacen también que el Hijo, Creador de todo (cf. Col 1,15-16), en quien «quiso el Padre eterno que residiera toda la plenitud» (Col 1,19), sea debidamente conocido, amado, glorificado, y que se cumplan sus mandamientos» (Lumen gentium, 66).

Ya desde los inicios de la Iglesia, el culto mariano está destinado a favorecer la adhesión fiel a Cristo. Venerar a la Madre de Dios significa afirmar la divinidad de Cristo, pues los padres del concilio de Éfeso, al proclamar a María Theotókos, «Madre de Dios», querían confirmar la fe en Cristo, verdadero Dios.

La misma conclusión del relato del primer milagro de Jesús, obtenido en Caná por intercesión de María, pone de manifiesto que su acción tiene como finalidad la glorificación de su Hijo. En efecto, dice el evangelista: «Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos» (Jn 2,11).

3. El culto mariano, además, favorece, en quien lo practica según el espíritu de la Iglesia, la adoración al Padre y al Espíritu Santo. Efectivamente, al reconocer el valor de la maternidad de María, los creyentes descubren en ella una manifestación especial de la ternura de Dios Padre.

El misterio de la Virgen Madre pone de relieve la acción del Espíritu Santo, que realizó en su seno la concepción del niño y guió continuamente su vida.

Los títulos: Consuelo, Abogada, Auxiliadora, atribuidos a María por la piedad del pueblo cristiano, no oscurecen, sino que exaltan la acción del Espíritu Consolador y preparan a los creyentes a recibir sus dones.

4. Por último, el Concilio recuerda que el culto mariano es «del todo singular» y subraya su diferencia con respecto a la adoración tributada a Dios y con respecto a la veneración a los santos.

Posee una peculiaridad irrepetible, porque se refiere a una persona única por su perfección personal y por su misión.

En efecto, son excepcionales los dones que el amor divino otorgó a María, como la santidad inmaculada, la maternidad divina, la asociación a la obra redentora y, sobre todo, al sacrificio de la cruz.

El culto mariano expresa la alabanza y el reconocimiento de la Iglesia por esos dones extraordinarios. A ella, convertida en Madre de la Iglesia y Madre de la humanidad, recurre el pueblo cristiano, animado por una confianza filial, a fin de pedir su maternal intercesión y obtener los bienes necesarios para la vida terrena con vistas a la bienaventuranza eterna.

DEVOCIÓN MARIANA Y CULTO A LAS IMÁGENES

Catequesis de Juan Pablo II (29-X-97)

1. Después de justificar doctrinalmente el culto a la santísima Virgen, el concilio Vaticano II exhorta a todos los fieles a fomentarlo: «El santo Concilio enseña expresamente esta doctrina católica. Al mismo tiempo, anima a todos los hijos de la Iglesia a que fomenten con generosidad el culto a la santísima Virgen, sobre todo el litúrgico. Han de sentir gran aprecio por las prácticas y ejercicios de piedad mariana recomendados por el Magisterio a lo largo de los siglos» (Lumen gentium, 67).

Con esta última afirmación, los padres conciliares, sin entrar en detalles, querían reafirmar la validez de algunas oraciones como el Rosario y el Ángelus, practicadas tradicionalmente por el pueblo cristiano y recomendadas a menudo por los Sumos Pontífices como medios eficaces para alimentar la vida de fe y la devoción a la Virgen.

2. El texto conciliar prosigue invitando a los creyentes a «observar religiosamente los decretos del pasado acerca del culto a las imágenes de Cristo, de la santísima Virgen y de los santos» (ib.)

Así vuelve a proponer las decisiones del segundo concilio de Nicea, celebrado en el año 787, que confirmó la legitimidad del culto a las imágenes sagradas, contra los iconoclastas, que las consideraban inadecuadas para representar a la divinidad (cf. Redemptoris Mater, 33).

«Definimos con toda exactitud y cuidado -declaran los padres de ese concilio- que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz han de exponerse las sagradas y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico y de otra materia conveniente, en las santas iglesias de Dios, en los sagrados vasos y ornamentos, en las paredes y cuadros, en las casas y caminos, las de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, de la Inmaculada Señora nuestra la santa Madre de Dios, de los preciosos ángeles y de todos los varones santos y venerables» (DS 600).

Recordando esa definición, la Lumen gentium quiso reafirmar la legitimidad y la validez de las imágenes sagradas frente a algunas tendencias orientadas a eliminarlas de las iglesias y santuarios, con el fin de concentrar toda su atención en Cristo.

3. El segundo concilio de Nicea no se limita a afirmar la legitimidad de las imágenes; también trata de explicar su utilidad para la piedad cristiana: «Porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales y a tributarles el saludo y adoración de honor» (DS 601).

Se trata de indicaciones que valen de modo especial para el culto a la Virgen. Las imágenes, los iconos y las estatuas de la Virgen, que se hallan en casas, en lugares públicos y en innumerables iglesias y capillas, ayudan a los fieles a invocar su constante presencia y su misericordioso patrocinio en las diversas circunstancias de la vida. Haciendo concreta y casi visible la ternura maternal de la Virgen, invitan a dirigirse a ella, a invocarla con confianza y a imitarla en su ejemplo de aceptación generosa de la voluntad divina.

Ninguna de las imágenes conocidas reproduce el rostro auténtico de María, como ya lo reconocía san Agustín (De Trinitate 8, 7); con todo, nos ayudan a entablar relaciones más vivas con ella. Por consiguiente, es preciso impulsar la costumbre de exponer las imágenes de María en los lugares de culto y en los demás edificios, para sentir su ayuda en las dificultades y la invitación a una vida cada vez más santa y fiel a Dios.

4. Para promover el recto uso de las imágenes sagradas, el concilio de Nicea recuerda que «el honor de la imagen se dirige al original, y el que venera una imagen, venera a la persona en ella representada» (DS 601).

Así, adorando en la imagen de Cristo a la Persona del Verbo encarnado, los fieles realizan un genuino acto de culto, que no tiene nada que ver con la idolatría.

De forma análoga, al venerar las representaciones de María, el creyente realiza un acto destinado en definitiva a honrar a la persona de la Madre de Jesús.

5. El Vaticano II, sin embargo, exhorta a los teólogos y predicadores a evitar tanto las exageraciones cuanto las actitudes minimalistas al considerar la singular dignidad de la Madre de Dios. Y añade: «Dedicándose al estudio de la sagrada Escritura, de los Santos Padres y doctores de la Iglesia, así como de las liturgias bajo la guía del Magisterio, han de iluminar adecuadamente las funciones y los privilegios de la santísima Virgen, que hacen siempre referencia a Cristo, origen de toda la verdad, santidad y piedad» (Lumen gentium, 67).

La fidelidad a la Escritura y a la Tradición, así como a los textos litúrgicos y al Magisterio garantiza la auténtica doctrina mariana. Su característica imprescindible es la referencia a Cristo, pues todo en María deriva de Cristo y está orientado a él.

6. El Concilio ofrece, también, a los creyentes algunos criterios para vivir de manera auténtica su relación filial con María: «Los fieles, además, deben recordar que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimiento pasajero y sin frutos ni en una credulidad vacía. Al contrario, procede de la verdadera fe, que nos lleva a reconocer la grandeza de la Madre de Dios y nos anima a amar como hijos a nuestra Madre y a imitar sus virtudes» (ib.).

Con estas palabras los padres conciliares ponen en guardia contra la «credulidad vacía» y el predomino del sentimiento. Y sobre todo quieren reafirmar que la devoción mariana auténtica, al proceder de la fe y del amoroso reconocimiento de la dignidad de María, impulsa al afecto filial hacia ella y suscita el firme propósito de imitar sus virtudes.

LA ORACIÓN A MARÍA

Catequesis de Juan Pablo II (5-XI-97)

1. A lo largo de los siglos el culto mariano ha experimentado un desarrollo ininterrumpido. Además de las fiestas litúrgicas tradicionales dedicadas a la Madre del Señor, ha visto florecer innumerables expresiones de piedad, a menudo aprobadas y fomentadas por el Magisterio de la Iglesia.

Muchas devociones y plegarias marianas constituyen una prolongación de la misma liturgia y a veces han contribuido a enriquecerla, como en el caso del Oficio en honor de la Bienaventurada Virgen María y de otras composiciones que han entrado a formar parte del Breviario.

La primera invocación mariana que se conoce se remonta al siglo III y comienza con las palabras: «Bajo tu amparo (Sub tuum praesidium) nos acogemos, santa Madre de Dios…». Pero la oración a la Virgen más común entre los cristianos desde el siglo XIV es el «Ave María».

Repitiendo las primeras palabras que el ángel dirigió a María, introduce a los fieles en la contemplación del misterio de la Encarnación. La palabra latina «Ave», que corresponde al vocablo griego xaire, constituye una invitación a la alegría y se podría traducir como «Alégrate». El himno oriental «Akáthistos» repite con insistencia este «alégrate». En el Ave María llamamos a la Virgen «llena de gracia» y de este modo reconocemos la perfección y belleza de su alma.

La expresión «El Señor está contigo» revela la especial relación personal entre Dios y María, que se sitúa en el gran designio de la alianza de Dios con toda la humanidad. Además, la expresión «Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús», afirma la realización del designio divino en el cuerpo virginal de la Hija de Sión.

Al invocar a «Santa María, Madre de Dios», los cristianos suplican a aquella que por singular privilegio es inmaculada Madre del Señor: «Ruega por nosotros pecadores», y se encomiendan a ella ahora y en la hora suprema de la muerte.

2. También la oración tradicional del Ángelus invita a meditar el misterio de la Encarnación, exhortando al cristiano a tomar a María como punto de referencia en los diversos momentos de su jornada para imitarla en su disponibilidad a realizar el plan divino de la salvación. Esta oración nos hace revivir el gran evento de la historia de la humanidad, la Encarnación, al que hace ya referencia cada «Ave María». He aquí el valor y el atractivo del Ángelus, que tantas veces han puesto de manifiesto no sólo teólogos y pastores, sino también poetas y pintores.

En la devoción mariana ha adquirido un puesto de relieve el Rosario, que a través de la repetición del «Ave María» lleva a contemplar los misterios de la fe. También esta plegaria sencilla, que alimenta el amor del pueblo cristiano a la Madre de Dios, orienta más claramente la plegaria mariana a su fin: la glorificación de Cristo.

El Papa Pablo VI, como sus predecesores, especialmente León XIII, Pío XII y Juan XXIII, tuvo en gran consideración el rezo del rosario y recomendó su difusión en las familias. Además, en la exhortación apostólica Marialis cultus, ilustró su doctrina, recordando que se trata de una «oración evangélica, centrada en el misterio de la Encarnación redentora», y reafirmando su «orientación claramente cristológica» (n. 46).

A menudo, la piedad popular une al rosario las letanías, entre las cuales las más conocidas son las que se rezan en el santuario de Loreto y por eso se llaman «lauretanas».

Con invocaciones muy sencillas, ayudan a concentrarse en la persona de María para captar la riqueza espiritual que el amor del Padre ha derramado en ella.

3. Como la liturgia y la piedad cristiana demuestran, la Iglesia ha tenido siempre en gran estima el culto a María, considerándolo indisolublemente vinculado a la fe en Cristo. En efecto, halla su fundamento en el designio del Padre, en la voluntad del Salvador y en la acción inspiradora del Paráclito.

La Virgen, habiendo recibido de Cristo la salvación y la gracia, está llamada a desempeñar un papel relevante en la redención de la humanidad. Con la devoción mariana los cristianos reconocen el valor de la presencia de María en el camino hacia la salvación, acudiendo a ella para obtener todo tipo de gracias. Sobre todo, saben que pueden contar con su maternal intercesión para recibir del Señor cuanto necesitan para el desarrollo de la vida divina y a fin de alcanzar la salvación eterna.

Como atestiguan los numerosos títulos atribuidos a la Virgen y las peregrinaciones ininterrumpidas a los santuarios marianos, la confianza de los fieles en la Madre de Jesús los impulsa a invocarla en sus necesidades diarias.

Están seguros de que su corazón materno no puede permanecer insensible ante las miserias materiales y espirituales de sus hijos.

Así, la devoción a la Madre de Dios, alentando la confianza y la espontaneidad, contribuye a infundir serenidad en la vida espiritual y hace progresar a los fieles por el camino exigente

de las bienaventuranzas.

4. Finalmente, queremos recordar que la devoción a María, dando relieve a la dimensión humana de la Encarnación, ayuda a descubrir mejor el rostro de un Dios que comparte las alegrías y los sufrimientos de la humanidad, el «Dios con nosotros», que ella concibió como hombre en su seno purísimo, engendró, asistió y siguió con inefable amor desde los días de Nazaret y de Belén a los de la cruz y la resurrección.

MARÍA, MADRE DE LA UNIDAD Y DE LA ESPERANZA

Catequesis de Juan Pablo II (12-XI-97)

1. Después de haber ilustrado las relaciones entre María y la Iglesia, el concilio Vaticano II se alegra de constatar que la Virgen también es honrada por los cristianos que no pertenecen a la comunidad católica: «Este Concilio experimenta gran alegría y consuelo porque también entre los hermanos separados haya quienes dan el honor debido a la Madre del Señor y Salvador…» (Lumen gentium, 69; cf. Redemptoris Mater, 29-34).

Podemos decir, con razón, que la maternidad universal de María, aunque manifiesta de modo más doloroso aún las divisiones entre los cristianos, constituye un gran signo de esperanza para el camino ecuménico.

Muchas comunidades protestantes, a causa de una concepción particular de la gracia y de la eclesiología, se han opuesto a la doctrina y al culto mariano, considerando que la cooperación de María en la obra de la salvación perjudicaba la única mediación de Cristo. En esta perspectiva, el culto de la Madre competiría prácticamente con el honor debido a su Hijo.

2. Sin embargo, en tiempos recientes, la profundización del pensamiento de los primeros reformadores ha puesto de relieve posiciones más abiertas con respecto a la doctrina católica. Por ejemplo, los escritos de Lutero manifiestan amor y veneración por María, exaltada como modelo de todas las virtudes: sostiene la santidad excelsa de la Madre de Dios y afirma a veces el privilegio de la Inmaculada Concepción, compartiendo con otros reformadores la fe en la virginidad perpetua de María.

El estudio del pensamiento de Lutero y de Calvino, como también el análisis de algunos textos de cristianos evangélicos, han contribuido a despertar un nuevo interés en algunos protestantes y anglicanos por diversos temas de la doctrina mariológica. Algunos incluso han llegado a posiciones muy cercanas a las de los católicos por lo que atañe a los puntos fundamentales de la doctrina sobre María, como su maternidad divina, su virginidad, su santidad y su maternidad espiritual.

La preocupación por subrayar el valor de la presencia de la mujer en la Iglesia favorece el esfuerzo de reconocer el papel de María en la historia de la salvación.

Todos estos datos constituyen otros tantos motivos de esperanza para el camino ecuménico. El deseo profundo de los católicos sería poder compartir con todos sus hermanos en Cristo la alegría que brota de la presencia de María en la vida según el Espíritu.

3. Entre nuestros hermanos que «dan el honor debido a la Madre del Señor y Salvador», el Concilio recuerda especialmente a los orientales, «que concurren en el culto de la siempre Virgen Madre de Dios llenos de fervor y de devoción» (Lumen gentium, 69).

Como resulta de las numerosas manifestaciones de culto, la veneración por María representa un elemento significativo de comunión entre católicos y ortodoxos.

Sin embargo, subsisten aún algunas divergencias sobre los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción, aunque estas verdades fueron ilustradas al principio precisamente por algunos teólogos orientales: basta pensar en grandes escritores como Gregorio Palamas ( 1359), Nicolás Cabasilas ( después del 1396) y Jorge Scholarios ( después del 1472).

Pero esas divergencias, quizá más de formulación que de contenido, no deben hacernos olvidar nuestra fe común en la maternidad divina de María, en su perenne virginidad, en su perfecta santidad y en su intercesión materna ante su Hijo. Como ha recordado el concilio Vaticano II, el «fervor» y la «devoción» unen a ortodoxos y católicos en el culto a la Madre de Dios.

4. Al final de la Lumen gentium, el Concilio invita a confiar a María la unidad de los cristianos: «Todos los fieles han de ofrecer insistentes súplicas a la Madre de Dios y Madre de los hombres, para que ella, que estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones, también ahora en el cielo, exaltada sobre todos los bienaventurados y ángeles, en comunión con todos los santos, interceda ante su Hijo» (ib.).

Así como en la primera comunidad la presencia de María promovía la unanimidad de los corazones, que la oración consolidaba y hacía visible (cf. Hch 1,14), así también la comunión más intensa con aquella a quien Agustín llama «madre de la unidad» (Sermo 192, 2; PL 38, 1.013), podrá llevar a los cristianos a gozar del don tan esperado de la unidad ecuménica.

A la Virgen santa se dirigen incesantemente nuestras súplicas para que, así como sostuvo en los comienzos el camino de la comunidad cristiana unida en la oración y el anuncio del Evangelio, del mismo modo obtenga hoy con su intercesión la reconciliación y la comunión plena entre los creyentes en Cristo.

Madre de los hombres, María conoce bien las necesidades y las aspiraciones de la humanidad. El Concilio le pide, de modo particular, que interceda para que «todos los pueblos, los que se honran con el nombre de cristianos, así como los que todavía no conocen a su Salvador, puedan verse felizmente reunidos en paz y concordia en el único pueblo de Dios para gloria de la santísima e indivisible Trinidad» (Lumen gentium, 69).

La paz, la concordia y la unidad, objeto de la esperanza de la Iglesia y de la humanidad, están aún lejanas. Sin embargo, constituyen un don del Espíritu que hay que pedir incansablemente, siguiendo la escuela de María y confiando en su intercesión.

5. Con esta petición, los cristianos comparten la espera de aquella que, llena de la virtud de la esperanza, sostiene a la Iglesia en camino hacia el futuro de Dios.

La Virgen, habiendo alcanzado personalmente la bienaventuranza por haber «creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor» (Lc 1,45), acompaña a los creyentes -y a toda la Iglesia- para que, en medio de las alegrías y tribulaciones de la vida presente, sean en el mundo los verdaderos profetas de la esperanza que no defrauda.

30 de agosto de 1884. Extracto de la Encíclica Exhortando otra vez al rezo del Santo Rosario.

30 de agosto de 1884. Extracto de la Encíclica Exhortando otra vez al rezo del Santo Rosario.