A la Reina del Cielo, ya desde los primeros siglos de la Iglesia católica, elevó el pueblo cristiano suplicantes oraciones e himnos de loa y piedad, así en sus tiempos de felicidad y alegría como en los de angustia y peligros; y nunca falló la esperanza en la Madre del Rey divino, Jesucristo, ni languideció aquella fe que nos enseña cómo la Virgen María, Madre de Dios, reina en todo el mundo con maternal corazón, al igual que está coronada con la gloria de la realeza en la bienaventuranza celestial.

A la Reina del Cielo, ya desde los primeros siglos de la Iglesia católica, elevó el pueblo cristiano suplicantes oraciones e himnos de loa y piedad, así en sus tiempos de felicidad y alegría como en los de angustia y peligros; y nunca falló la esperanza en la Madre del Rey divino, Jesucristo, ni languideció aquella fe que nos enseña cómo la Virgen María, Madre de Dios, reina en todo el mundo con maternal corazón, al igual que está coronada con la gloria de la realeza en la bienaventuranza celestial.

Y ahora, después de las grandes ruinas que aun ante Nuestra vista han destruido florecientes ciudades, villas y aldeas; ante el doloroso espectáculo de tales y tantos males morales que amenazadores avanzan en cenagosas oleadas, a la par que vemos resquebrajarse las bases mismas de la justicia y triunfar la corrupción, en este incierto y pavoroso estado de cosas Nos vemos profundamente angustiados, pero recurrimos confiados a nuestra Reina María, poniendo a sus pies, junto con el Nuestro, los sentimientos de devoción de todos los fieles que se glorían del nombre de cristianos.

INTRODUCCIÓN

2. Place y es útil recordar que Nos mismo, en el primer día de noviembre del Año Santo, 1950, ante una gran multitud de Eminentísimos Cardenales, de venerables Obispos, de Sacerdotes y de cristianos, llegados de las partes todas del mundo -decretamos el dogma de la Asunción de la Beatísima Virgen María al Cielo[1], donde, presente en alma y en cuerpo, reina entre los coros de los Ángeles y de los Santos, a una con su unigénito Hijo. Además, al cumplirse el centenario de la definición dogmática —hecha por Nuestro Predecesor, Pío IX, de ilustre memoria— de la Concepción de la Madre de Dios sin mancha alguna de pecado original, promulgamos[2] el Año Mariano, durante el cual vemos con suma alegría que no sólo en esta alma Ciudad —singularmente en la Basílica Liberiana, donde innumerables muchedumbres acuden a manifestar públicamente su fe y su ardiente amor a la Madre celestial— sino también en toda las partes del mundo vuelve a florecer cada vez más la devoción hacia la Virgen Madre de Dios, mientras los principales Santuarios de María han acogido y acogen todavía imponentes peregrinaciones de fieles devotos.

Y todos saben cómo Nos, siempre que se Nos ha ofrecido la posibilidad, esto es, cuando hemos podido dirigir la palabra a Nuestros hijos, que han llegado a visitarnos, y cuando por medio de las ondas radiofónicas hemos dirigido mensajes aun a pueblos alejados, jamás hemos cesado de exhortar a todos aquellos, a quienes hemos podido dirigirnos, a amar a nuestra benignísima y poderosísima Madre con un amor tierno y vivo, cual cumple a los hijos.

Recordamos a este propósito particularmente el Radiomensaje que hemos dirigido al pueblo de Portugal, al ser coronada la milagrosa Virgen de Fátima[3], Radiomensaje que Nos mismo hemos llamado de la «Realeza» de María[4].

3. Por todo ello, y como para coronar estos testimonios todos de Nuestra piedad mariana, a los que con tanto entusiasmo ha respondido el pueblo cristiano, para concluir útil y felizmente el Año Mariano que ya está terminando, así como para acceder a las insistentes peticiones que de todas partes Nos han llegado, hemos determinado instituir la fiesta litúrgica de la «Bienaventurada María Virgen Reina».

Cierto que no se trata de una nueva verdad propuesta al pueblo cristiano, porque el fundamento y las razones de la dignidad real de María, abundantemente expresadas en todo tiempo, se encuentran en los antiguos documentos de la Iglesia y en los libros de la sagrada liturgia.

Mas queremos recordarlos ahora en la presente Encíclica para renovar las alabanzas de nuestra celestial Madre y para hacer más viva la devoción en las almas, con ventajas espirituales.

I. TRADICIÓN

4. Con razón ha creído siempre el pueblo cristiano, aun en los siglos pasados, que Aquélla, de la que nació el Hijo del Altísimo, que «reinará eternamente en la casa de Jacob»[5] y [será] «Príncipe de la Paz»[6], «Rey de los reyes y Señor de los señores»[7], por encima de todas las demás criaturas recibió de Dios singularísimos privilegios de gracia. Y considerando luego las íntimas relaciones que unen a la madre con el hijo, reconoció fácilmente en la Madre de Dios una regia preeminencia sobre todos los seres.

4. Con razón ha creído siempre el pueblo cristiano, aun en los siglos pasados, que Aquélla, de la que nació el Hijo del Altísimo, que «reinará eternamente en la casa de Jacob»[5] y [será] «Príncipe de la Paz»[6], «Rey de los reyes y Señor de los señores»[7], por encima de todas las demás criaturas recibió de Dios singularísimos privilegios de gracia. Y considerando luego las íntimas relaciones que unen a la madre con el hijo, reconoció fácilmente en la Madre de Dios una regia preeminencia sobre todos los seres.

Por ello se comprende fácilmente cómo ya los antiguos escritores de la Iglesia, fundados en las palabras del arcángel San Gabriel que predijo el reinado eterno del Hijo de María[8], y en las de Isabel que se inclinó reverente ante ella, llamándola «Madre de mi Señor»[9], al denominar a María «Madre del Rey» y «Madre del Señor», querían claramente significar que de la realeza del Hijo se había de derivar a su Madre una singular elevación y preeminencia.

5. Por esta razón San Efrén, con férvida inspiración poética, hace hablar así a María: «Manténgame el cielo con su abrazo, porque se me debe más honor que a él; pues el cielo fue tan sólo tu trono, pero no tu madre. ¡Cuánto más no habrá de honrarse y venerarse a la Madre del Rey que a su trono!»[10]. Y en otro lugar ora él así a María: «… virgen augusta y dueña, Reina, Señora, protégeme bajo tus alas, guárdame, para que no se gloríe contra mí Satanás, que siembra ruinas, ni triunfe contra mí el malvado enemigo»[11].

San Gregorio Nacianceno llama a María «Madre del Rey de todo el universo», «Madre Virgen, que dio a luz al Rey de todo el mundo»[12]. Prudencio, a su vez, afirma que la Madre se maravilló «de haber engendrado a Dios como hombre sí, pero también como Sumo Rey»[13].

Esta dignidad real de María se halla, además, claramente afirmada por quienes la llaman «Señora», «Dominadora» y «Reina».

Ya en una homilía atribuida a Orígenes, Isabel saluda a María «Madre de mi Señor», y aun la dice también: «Tú eres mi señora»[14].

Lo mismo se deduce de San Jerónimo, cuando expone su pensamiento sobre las varias «interpretaciones» del nombre de «María»: «Sépase que María en la lengua siriaca significa Señora»[15]. E igualmente se expresa, después de él, San Pedro Crisólogo: «El nombre hebreo María se traduce Domina en latín; por lo tanto, el ángel la saluda Señora para que se vea libre del temor servil la Madre del Dominador, pues éste, como hijo, quiso que ella naciera y fuera llamada Señora» [16].

San Epifanio, obispo de Constantinopla, escribe al Sumo Pontífice Hormidas, que se ha de implorar la unidad de la Iglesia «por la gracia de la santa y consubstancial Trinidad y por la intercesión de nuestra santa Señora, gloriosa Virgen y Madre de Dios, María»[17].

Un autor del mismo tiempo saluda solemnemente con estas palabras a la Bienaventurada Virgen sentada a la diestra de Dios, para que pida por nosotros: «Señora de los mortales, santísima Madre de Dios»[18].

San Andrés de Creta atribuye frecuentemente la dignidad de reina a la Virgen, y así escribe: «(Jesucristo) lleva en este día como Reina del género humano, desde la morada terrenal (a los cielos) a su Madre siempre Virgen, en cuyo seno, aun permaneciendo Dios, tomó la carne humana«[19]. Y en otra parte: «Reina de todos los hombres, porque, fiel de hecho al significado de su nombre, se encuentra por encima de todos, si sólo a Dios se exceptúa»[20].

También San Germán se dirige así a la humilde Virgen: «Siéntate, Señora: eres Reina y más eminente que los reyes todos, y así te corresponde sentarte en el puesto más alto»[21]; y la llama «Señora de todos los que en la tierra habitan»[22].

San Juan Damasceno la proclama «Reina, Dueña, Señora»[23] y también «Señora de todas las criaturas»[24]; y un antiguo escritor de la Iglesia occidental la llama «Reina feliz», «Reina eterna, junto al Hijo Rey, cuya nívea cabeza está adornada con áurea corona»[25].

Finalmente, San Ildefonso de Toledo resume casi todos los títulos de honor en este saludo: «¡Oh Señora mía!, ¡oh Dominadora mía!: tú mandas en mí, Madre de mi Señor…, Señora entre las esclavas, Reina entre las hermanas»[26].

6. Los Teólogos de la Iglesia, extrayendo su doctrina de estos y otros muchos testimonios de la antigua tradición, han llamado a la Beatísima Madre Virgen Reina de todas las cosas creadas, Reina del mundo, Señora del universo.

7. Los Sumos Pastores de la Iglesia creyeron deber suyo el aprobar y excitar con exhortaciones y alabanzas la devoción del pueblo cristiano hacia la celestial Madre y Reina.

Dejando aparte documentos de los Papas recientes, recordaremos que ya en el siglo séptimo Nuestro Predecesor San Martín llamó a María «nuestra Señora gloriosa, siempre Virgen»[27]; San Agatón, en la carta sinodal, enviada a los Padres del Sexto Concilio Ecuménico, la llamó «Señora nuestra, verdadera y propiamente Madre de Dios»[28]; y en el siglo octavo, Gregorio II en una carta enviada al patriarca San Germán, leída entre aclamaciones de los Padres del Séptimo Concilio Ecuménico, proclamaba a María «Señora de todos y verdadera Madre de Dios y Señora de todos los cristianos»[29].

Recordaremos igualmente que Nuestro Predecesor, de ilustre memoria, Sixto IV, en la bula Cum praexcelsa[30], al referirse favorablemente a la doctrina de la inmaculada concepción de la Bienaventurada Virgen, comienza con estas palabras: «Reina, que siempre vigilante intercede junto al Rey que ha engendrado». E igualmente Benedicto XIV, en la bula Gloriosae Dominae[31] llama a María «Reina del Cielo y de la tierra», afirmando que «el Sumo Rey le ha confiado a ella, en cierto modo, su propio imperio».

Por ello San Alfonso de Ligorio, resumiendo toda la tradición de los siglos anteriores, escribió con suma devoción: «Porque la Virgen María fue exaltada a ser la Madre del Rey de los reyes, con justa razón la Iglesia la honra con el título de Reina»[32].

II. LITURGIA

8. La sagrada Liturgia, fiel espejo de la enseñanza comunicada por los Padres y creída por el pueblo cristiano, ha cantado en el correr de los siglos y canta de continuo, así en Oriente como en Occidente, las glorias de la celestial Reina.

9. Férvidos resuenan los acentos en el Oriente: «Oh Madre de Dios, hoy eres trasladada al cielo sobre los carros de los querubines, y los serafines se honran con estar a tus órdenes, mientras los ejércitos de la celestial milicia se postran ante Ti»[33].

Y también: «Oh justo, beatísimo [José], por tu real origen has sido escogido entre todos como Esposo de la Reina Inmaculada, que de modo inefable dará a luz al Rey Jesús»[34]. Y además: «Himno cantaré a la Madre Reina, a la cual me vuelvo gozoso, para celebrar con alegría sus glorias… Oh Señora, nuestra lengua no te puede celebrar dignamente, porque Tú, que has dado a la luz a Cristo Rey, has sido exaltada por encima de los serafines. … Salve, Reina del mundo, salve, María, Señora de todos nosotros»[35].

En el Misal Etiópico se lee: «Oh María, centro del mundo entero…, Tú eres más grande que los querubines plurividentes y que los serafines multialados. … El cielo y la tierra están llenos de la santidad de tu gloria»[36].

10. Canta la Iglesia Latina la antigua y dulcisima plegaria «Salve Regina», las alegres antífonas «Ave Regina caelorum», «Regina caeli laetare alleluia» y otras recitadas en las varias fiestas de la Bienaventurada Virgen María: «Estuvo a tu diestra como Reina, vestida de brocado de oro»[37]; «La tierra y el cielo te cantan cual Reina poderosa»[38]; «Hoy la Virgen María asciende al cielo; alegraos, porque con Cristo reina para siempre»[39].

A tales cantos han de añadirse las Letanías Lauretanas que invitan al pueblo católico diariamente a invocar como Reina a María; y hace ya varios siglos que, en el quinto misterio glorioso del Santo Rosario, los fieles con piadosa meditación contemplan el reino de María que abarca cielo y tierra.

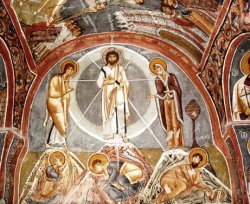

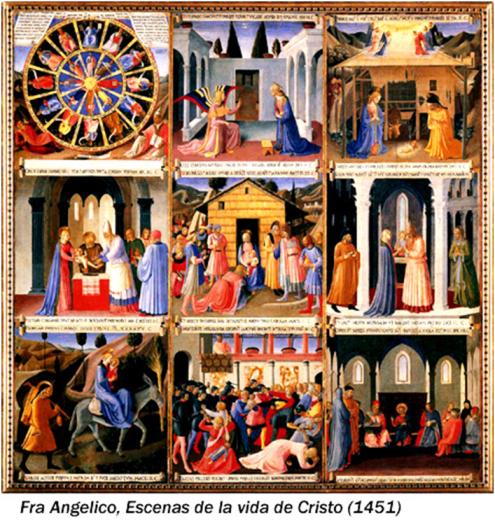

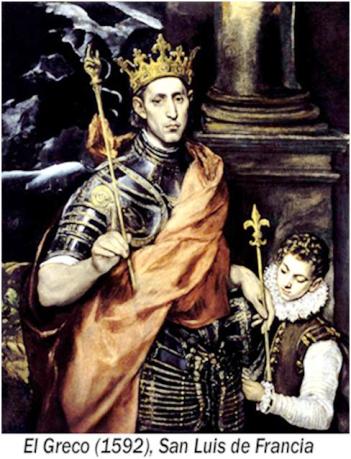

11. Finalmente, el arte, al inspirarse en los principios de la fe cristiana, y como fiel intérprete de la espontánea y auténtica devoción del pueblo, ya desde el Concilio de Éfeso, ha acostumbrado a representar a María como Reina y Emperatriz que, sentada en regio trono y adornada con enseñas reales, ceñida la cabeza con corona, y rodeada por los ejércitos de ángeles y de santos, manda no sólo en las fuerzas de la naturaleza, sino también sobre los malvados asaltos de Satanás. La iconografía, también en lo que se refiere a la regia dignidad de María, se ha enriquecido en todo tiempo con obras de valor artístico, llegando hasta representar al Divino Redentor en el acto de ceñir la cabeza de su Madre con fúlgida corona.

12. Los Romanos Pontífices, favoreciendo a esta devoción del pueblo cristiano, coronaron frecuentemente con la diadema, ya por sus propias manos, ya por medio de Legados pontificios, las imágenes de la Virgen Madre de Dios, insignes tradicionalmente en la pública devoción.

III. RAZONES TEOLÓGICAS

13. Como ya hemos señalado más arriba, Venerables Hermanos, el argumento principal, en que se funda la dignidad real de María, evidente ya en los textos de la tradición antigua y en la sagrada Liturgia, es indudablemente su divina maternidad. De hecho, en las Sagradas Escrituras se afirma del Hijo que la Virgen dará a luz: «Será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin»[40]; y, además, María es proclamada «Madre del Señor»[41]. Síguese de ello lógicamente que Ella misma es Reina, pues ha dado vida a un Hijo que, ya en el instante mismo de su concepción, aun como hombre, era Rey y Señor de todas las cosas, por la unión hipostática de la naturaleza humana con el Verbo.

San Juan Damasceno escribe, por lo tanto, con todo derecho: «Verdaderamente se convirtió en Señora de toda la creación, desde que llegó a ser Madre del Creador»[42]; e igualmente puede afirmarse que fue el mismo arcángel Gabriel el primero que anunció con palabras celestiales la dignidad regia de María.

14. Mas la Beatísima Virgen ha de ser proclamada Reina no tan sólo por su divina maternidad, sino también en razón de la parte singular que por voluntad de Dios tuvo en la obra de nuestra eterna salvación.

«¿Qué cosa habrá para nosotros más dulce y suave —como escribía Nuestro Predecesor, de feliz memoria, Pío XI— que el pensamiento de que Cristo impera sobre nosotros, no sólo por derecho de naturaleza, sino también por derecho de conquista adquirido a costa de la Redención? Ojalá que todos los hombres, harto olvidadizos, recordasen cuánto le hemos costado a nuestro Salvador; «Fuisteis rescatados, no con oro o plata, … sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un Cordero inmaculado»[43]. No somos, pues, ya nuestros, puesto que Cristo «por precio grande»[44] nos ha comprado»[45].

Ahora bien, en el cumplimiento de la obra de la Redención, María Santísima estuvo, en verdad, estrechamente asociada a Cristo; y por ello justamente canta la Sagrada Liturgia: «Dolorida junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo estaba Santa María, Reina del cielo y de la tierra»[46].

Y la razón es que, como ya en la Edad Media escribió un piadosísimo discípulo de San Anselmo: «Así como… Dios, al crear todas las cosas con su poder, es Padre y Señor de todo, así María, al reparar con sus méritos las cosas todas, es Madre y Señor de todo: Dios es el Señor de todas las cosas, porque las ha constituido en su propia naturaleza con su mandato, y María es la Señora de todas las cosas, al devolverlas a su original dignidad mediante la gracia que Ella mereció»[47]. La razón es que, «así como Cristo por el título particular de la Redención es nuestro Señor y nuestro Rey, así también la Bienaventurada Virgen [es nuestra Señora y Reina] por su singular concurso prestado a nuestra redención, ya suministrando su sustancia, ya ofreciéndolo voluntariamente por nosotros, ya deseando, pidiendo y procurando para cada uno nuestra salvación»[48].

15. Dadas estas premisas, puede argumentarse así: Si María, en la obra de la salvación espiritual, por voluntad de Dios fue asociada a Cristo Jesús, principio de la misma salvación, y ello en manera semejante a la en que Eva fue asociada a Adán, principio de la misma muerte, por lo cual puede afirmarse que nuestra redención se cumplió según una cierta «recapitulación»[49], por la que el género humano, sometido a la muerte por causa de una virgen, se salva también por medio de una virgen; si, además, puede decirse que esta gloriosísima Señora fue escogida para Madre de Cristo precisamente «para estar asociada a El en la redención del género humano»[50] «y si realmente fue Ella, la que, libre de toda mancha personal y original, unida siempre estrechísimamente con su Hijo, lo ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, juntamente con el holocausto de sus derechos maternos y de su maternal amor, por todos los hijos de Adán manchados con su deplorable pecado»[51]; se podrá de todo ello legítimamente concluir que, así como Cristo, el nuevo Adán, es nuestro Rey no sólo por ser Hijo de Dios, sino también por ser nuestro Redentor, así, según una cierta analogía, puede igualmente afirmarse que la Beatísima Virgen es Reina, no sólo por ser Madre de Dios, sino también por haber sido asociada cual nueva Eva al nuevo Adán.

Y, aunque es cierto que en sentido estricto, propio y absoluto, tan sólo Jesucristo —Dios y hombre— es Rey, también María, ya como Madre de Cristo Dios, ya como asociada a la obra del Divino Redentor, así en la lucha con los enemigos como en el triunfo logrado sobre todos ellos, participa de la dignidad real de Aquél, siquiera en manera limitada y analógica. De hecho, de esta unión con Cristo Rey se deriva para Ella sublimidad tan espléndida que supera a la excelencia de todas las cosas creadas: de esta misma unión con Cristo nace aquel regio poder con que ella puede dispensar los tesoros del Reino del Divino Redentor; finalmente, en la misma unión con Cristo tiene su origen la inagotable eficacia de su maternal intercesión junto al Hijo y junto al Padre.

No hay, por lo tanto, duda alguna de que María Santísima supera en dignidad a todas las criaturas, y que, después de su Hijo, tiene la primacía sobre todas ellas. «Tú finalmente —canta San Sofronio— has superado en mucho a toda criatura… ¿Qué puede existir más sublime que tal alegría, oh Virgen Madre? ¿Qué puede existir más elevado que tal gracia, que Tú sola has recibido por voluntad divina?»[52]. Alabanza, en la que aun va más allá San Germán: «Tu honrosa dignidad te coloca por encima de toda la creación: Tu excelencia te hace superior aun a los mismos ángeles»[53]. Y San Juan Damasceno llega a escribir esta expresión: «Infinita es la diferencia entre los siervos de Dios y su Madre»[54].

16. Para ayudarnos a comprender la sublime dignidad que la Madre de Dios ha alcanzado por encima de las criaturas todas, hemos de pensar bien que la Santísima Virgen, ya desde el primer instante de su concepción, fue colmada por abundancia tal de gracias que superó a la gracia de todos los Santos.

Por ello —como escribió Nuestro Predecesor Pío IX, de f. m., en su Bula— «Dios inefable ha enriquecido a María con tan gran munificencia con la abundancia de sus dones celestiales, sacados del tesoro de la divinidad, muy por encima de los Ángeles y de todos los Santos, que Ella, completamente inmune de toda mancha de pecado, en toda su belleza y perfección, tuvo tal plenitud de inocencia y de santidad que no se puede pensar otra más grande fuera de Dios y que nadie, sino sólo Dios, jamás llegará a comprender»[55].

17. Además, la Bienaventurada Virgen no tan sólo ha tenido, después de Cristo, el supremo grado de la excelencia y de la perfección, sino también una participación de aquel influjo por el que su Hijo y Redentor nuestro se dice justamente que reina en la mente y en la voluntad de los hombres. Si, de hecho, el Verbo opera milagros e infunde la gracia por medio de la humanidad que ha asumido, si se sirve de los sacramentos, y de sus Santos, como de instrumentos para salvar las almas, ¿cómo no servirse del oficio y de la obra de su santísima Madre para distribuirnos los frutos de la Redención?

«Con ánimo verdaderamente maternal —así dice el mismo Predecesor Nuestro, Pío IX, de ilustre memoria— al tener en sus manos el negocio de nuestra salvación, Ella se preocupa de todo el género humano, pues está constituida por el Señor Reina del cielo y de la tierra y está exaltada sobre los coros todos de los Ángeles y sobre los grados todos de los Santos en el cielo, estando a la diestra de su unigénito Hijo, Jesucristo, Señor nuestro, con sus maternales súplicas impetra eficacísimamente, obtiene cuanto pide, y no puede no ser escuchada»[56].

A este propósito, otro Predecesor Nuestro, de feliz memoria, León XIII, declaró que a la Bienaventurada Virgen María le ha sido concedido un poder «casi inmenso en la distribución de las gracias»[57]; y San Pío X añade que María cumple este oficio suyo «como por derecho materno»[58].

18. Gloríense, por lo tanto, todos los cristianos de estar sometidos al imperio de la Virgen Madre de Dios, la cual, a la par que goza de regio poder, arde en amor maternal.

Mas, en estas y en otras cuestiones tocantes a la Bienaventurada Virgen, tanto los Teólogos como los predicadores de la divina palabra tengan buen cuidado de evitar ciertas desviaciones, para no caer en un doble error; esto es, guárdense de las opiniones faltas de fundamento y que con expresiones exageradas sobrepasan los límites de la verdad; mas, de otra parte, eviten también cierta excesiva estrechez de mente al considerar esta singular, sublime y —más aún— casi divina dignidad de la Madre de Dios, que el Doctor Angélico nos enseña que se ha de ponderar «en razón del bien infinito, que es Dios»[59].

Por lo demás, en este como en otros puntos de la doctrina católica, la «norma próxima y universal de la verdad» es para todos el Magisterio, vivo, que Cristo ha constituido «también para declarar lo que en el depósito de la fe no se contiene sino oscura y como implícitamente»[60].

19. De los monumentos de la antigüedad cristiana, de las plegarias de la liturgia, de la innata devoción del pueblo cristiano, de las obras de arte, de todas partes hemos recogido expresiones y acentos, según los cuales la Virgen Madre de Dios sobresale por su dignidad real; y también hemos mostrado cómo las razones, que la Sagrada Teología ha deducido del tesoro de la fe divina, confirman plenamente esta verdad. De tantos testimonios reunidos se forma un concierto, cuyos ecos resuenan en la máxima amplitud, para celebrar la alta excelencia de la dignidad real de la Madre de Dios y de los hombres, que «ha sido exaltada a los reinos celestiales, por encima de los coros angélicos»[61].

IV. INSTITUCIÓN DE LA FIESTA

20. Y ante Nuestra convicción, luego de maduras y ponderadas reflexiones, de que seguirán grandes ventajas para la Iglesia si esta verdad sólidamente demostrada resplandece más evidente ante todos, como lucerna más brillante en lo alto de su candelabro, con Nuestra Autoridad Apostólica decretamos e instituimos la fiesta de María Reina, que deberá celebrarse cada año en todo el mundo el día 31 de mayo. Y mandamos que en dicho día se renueve la consagración del género humano al Inmaculado Corazón de la bienaventurada Virgen María. En ello, de hecho, está colocada la gran esperanza de que pueda surgir una nueva era tranquilizada por la paz cristiana y por el triunfo de la religión.

Procuren, pues, todos acercarse ahora con mayor confianza que antes, todos cuantos recurren al trono de la gracia y de la misericordia de nuestra Reina y Madre, para pedir socorro en la adversidad, luz en las tinieblas, consuelo en el dolor y en el llanto, y, lo que más interesa, procuren liberarse de la esclavitud del pecado, a fin de poder presentar un homenaje insustituible, saturado de encendida devoción filial, al cetro real de tan grande Madre. Sean frecuentados sus templos por las multitudes de los fieles, para en ellos celebrar sus fiestas; en las manos de todos esté la corona del Rosario para reunir juntos, en iglesias, en casas, en hospitales, en cárceles, tanto los grupos pequeños como las grandes asociaciones de fieles, a fin de celebrar sus glorias. En sumo honor sea el nombre de María más dulce que el néctar, más precioso que toda joya; nadie ose pronunciar impías blasfemias, señal de corrompido ánimo, contra este nombre, adornado con tanta majestad y venerable por la gracia maternal; ni siquiera se ose faltar en modo alguno de respeto al mismo. Se empeñen todos en imitar, con vigilante y diligente cuidado, en sus propias costumbres y en su propia alma, las grandes virtudes de la Reina del Cielo y nuestra Madre amantísima. Consecuencia de ello será que los cristianos, al venerar e imitar a tan gran Reina y Madre, se sientan finalmente hermanos, y, huyendo de los odios y de los desenfrenados deseos de riquezas, promuevan el amor social, respeten los derechos de los pobres y amen la paz. Que nadie, por lo tanto, se juzgue hijo de María, digno de ser acogido bajo su poderosísima tutela si no se mostrare, siguiendo el ejemplo de ella, dulce, casto y justo, contribuyendo con amor a la verdadera fraternidad, no dañando ni perjudicando, sino ayudando y consolando.

21. En muchos países de la tierra hay personas injustamente perseguidas a causa de su profesión cristiana y privadas de los derechos humanos y divinos de la libertad: para alejar estos males de nada sirven hasta ahora las justificadas peticiones ni las repetidas protestas. A estos hijos inocentes y afligidos vuelva sus ojos de misericordia, que con su luz llevan la serenidad, alejando tormentas y tempestades, la poderosa Señora de las cosas y de los tiempos, que sabe aplacar las violencias con su planta virginal; y que también les conceda el que pronto puedan gozar la debida libertad para la práctica de sus deberes religiosos, de tal suerte que, sirviendo a la causa del Evangelio con trabajo concorde, con egregias virtudes, que brillan ejemplares en medio de las asperezas, contribuyan también a la solidez y a la prosperidad de la patria terrenal.

22. Pensamos también que la fiesta instituida por esta Carta encíclica, para que todos más claramente reconozcan y con mayor cuidado honren el clemente y maternal imperio de la Madre de Dios, pueda muy bien contribuir a que se conserve, se consolide y se haga perenne la paz de los pueblos, amenazada casi cada día por acontecimientos llenos de ansiedad. ¿Acaso no es Ella el arco iris puesto por Dios sobre las nubes, cual signo de pacífica alianza?[62]. «Mira al arco, y bendice a quien lo ha hecho; es muy bello en su resplandor; abraza el cielo con su cerco radiante y las Manos del Excelso lo han extendido»[63]. Por lo tanto, todo el que honra a la Señora de los celestiales y de los mortales —y que nadie se crea libre de este tributo de reconocimiento y de amor— la invoque como Reina muy presente, mediadora de la paz; respete y defienda la paz, que no es la injusticia inmune ni la licencia desenfrenada, sino que, por lo contrario, es la concordia bien ordenada bajo el signo y el mandato de la voluntad de Dios: a fomentar y aumentar concordia tal impulsan las maternales exhortaciones y los mandatos de María Virgen.

Deseando muy de veras que la Reina y Madre del pueblo cristiano acoja estos Nuestros deseos y que con su paz alegre a los pueblos sacudidos por el odio, y que a todos nosotros nos muestre, después de este destierro, a Jesús que será para siempre nuestra paz y nuestra alegría, a Vosotros, Venerables Hermanos, y a vuestros fieles, impartimos de corazón la Bendición Apostólica, como auspicio de la ayuda de Dios omnipotente y en testimonio de Nuestro amor.

Dado en Roma, junto a San Pedro, en la fiesta de la Maternidad de la Virgen María, el día 11 de octubre de 1954, decimosexto de Nuestro Pontificado.

PÍO PAPA XII

________________________________________

[1] Cf. const. apost. Munificentissimus Deus: A.A.S. 32 (1950), 753 ss.

[2] Cf. enc. Fulgens corona: A.A.S. 35 (1953) 577 ss.

[3] Cf. A.A.S. 38 (1946) 264 ss.

[4] Cf. Osservat. Rom., 19 de mayo de 1946.

[5] Luc. 1, 32.

[6] Is. 9, 6.

[7] Apoc. 19, 16.

[8] Cf. Luc. 1, 32. 33.

[9] Luc. 1, 43.

[10] S. Ephraem Hymni de B. María (ed. Th. J. Lamy t. II, Mechliniae, 1886) hymn. XIX, p. 624.

[11] Idem Orat. ad Ssmam. Dei Matrem: Opera omnia (ed. Assemani t. III [graece] Romae, 1747, p. 546).

[12] S. Greg. Naz. Poemata dogmatica XVIII v. 58 PG 37, 485.

[13] Prudent. Dittochaeum XXVII PL 60, 102 A.

[14] Hom. in S. Luc. hom. VII (ed. Rauer Origines’ Werke t. IX, 48 [ex «catena» Macarii Chrysocephali]). Cf. PG 13, 1902 D.

[15] S. Hier. Liber de nominibus hebraeis: PL 23, 886.

[16] S. Petrus Chrysol., Sermo 142 De Annuntiatione B.M.V.: PL 52, 579 C; cf. etiam 582 B; 584 A: «Regina totius exstitit castitatis».

[17] Relatio Epiphani ep. Constantin. PL 63, 498 D.

[18] Encomium in Dormitionem Ssmae. Deiparae [inter opera S. Modesti] PG 86, 3306 B.

[19] S. Andreas Cret., Hom. II in Dormitionem Ssmae. Deiparae: PG 97, 1079 B.

[20] Id., Hom. III in Dormit. Ssmae. Deip.: PG 97, 1099 A.

[21] S. Germanus, In Praesentationem Sanctissimae Deiparae 1 PG 98, 303 A.

[22] Id., ibid. 2 PG 98, 315 C.

[23] S. Ioannes Damasc., Hom. I In Dormitionem B.M.V.: PG 96, 719 A.

[24] Id. De fide orthodoxa 4, 14 PG 44, 1158 B.

[25] De laudibus Mariae (inter opera Venantii Fortunati) PL 88, 282 B. 283 A.

[26] Ildefonsus Tolet. De virginitate perpetua B.M.V.: 96, 58 A.D.

[27] S. Martinus I, Epist. 14 PL 87, 199-200 A.

[28] S. Agatho PL 87, 1221 A.

[29] Hardouin, Acta Conc. 4, 234.238 PL 89, 508 B.

[30] Syxtus IV, bulla Cum praeexcelsa d. d. 28 febr. 1476.

[31] Benedictus XIV, bulla Gloriosae Dominae d. d. 27 sept. 1748.

[32] S. Alfonso Le glorie di Maria, p.I, c.I, §1.

[33] Ex liturgia Armenorum: in festo Assumpt., hym. ad Mat.

[34] Ex Menaeo (byzant.): Dominica post Natalem, in Canone, ad Mat.

[35] Officium hymni, Akathistós (in ritu byzant.).

[36] Missale Aethiopicum: Anaphora Dominae nostrae Mariae, Matris Dei.

[37] Brev. Rom.: Versic. sexti Resp.

[38] Festum Assumpt., hymn. Laud.

[39] Ibid., ad Magnificat II Vesp.

[40] Luc. 1, 32. 33.

[41] Ibid. 1, 43.

[42] S. Ioannes Damasc. De fide orthodoxa 4, 14 PG 94, 1158 B.

[43] 1 Pet. 1, 18. 19.

[44] 1 Cor. 6, 20.

[45] Pius XI, enc. Quas primas: A.A.S. 17 (1925), 599.

[46] Festum septem dolorum B. M. V., tractus.

[47] Eadmerus, De excellentia V. M., 11 PL 159, 508 A.B.

[48] F. Suárez, De mysteriis vitae Christi disp. 22, sect. 2 (ed. Vives 19, 327).

[49] S. Iren., Adv. haer. 4, 9, 1 PG 7, 1175 B.

[50] Pius XI, epist. Auspica

tus profecto: A.A.S. 25 (1933), 80.

[51] Pius XII, enc. Mystici Corporis: A.A.S. 35 (1943), 247.

[52] S. Sophronius, In Annuntiationem B. M. V.: PG 87, 3238 D. 3242 A.

[53] S. Germanus, Hom. II in Dormitionem B. M. V.: PG 98, 354 B.

[54] S. Ioannes Damasc., Hom. I in Dormitionem B. M. V.: PG 96, 715 A.

[55] Pius IX, bulla Ineffabilis Deus: Acta Pii IX 1, 597. 598.

[56] Ibid., 618.

[57] Leo XIII, enc. Adiutricem populi: A.A.S. 28 (1895-1896), 130.

[58] Pius X, enc. Ad diem illum: A.A.S. 36 (1903-1904), 455.

[59] S. Thomas, Sum. Theol. 1, 25, 6, ad 4.

[60] Pius XII, enc. Humani generis: A.A.S. 42 (1950), 569.

[61] Brev. Rom.: Festum Assumpt. B. M. V.

[62] Cf. Gen. 9, 13.

[63] Eccli. 43, 12-13.