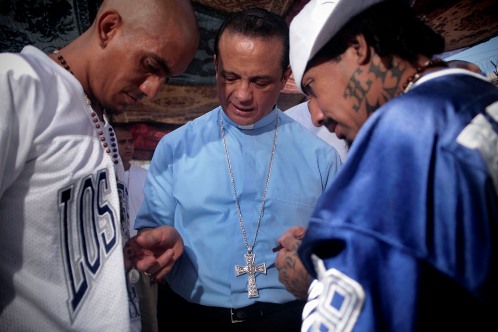

La iglesia Católica las ha apoyado.

La iglesia Católica ha intervenido parcialmente en la tregua entre pandillas rivales, especialmente en El Salvador (ver aquí y aquí) y Honduras (ver aquí y aquí), acompañando a otros actores sociales, pero el resultado no ha sido todo los duradero y promisorio que aparentaba en la erradicación de la violencia y el delito.

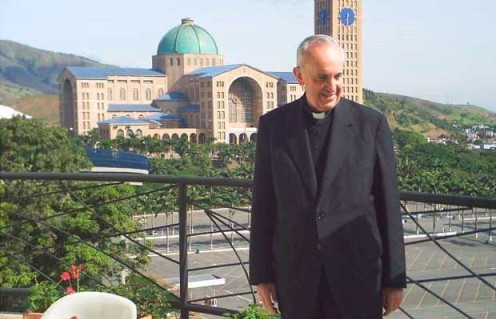

Después de un largo paréntesis de dos décadas, las treguas de pandillas están de nuevo en boga en América. Comúnmente, las treguas suelen incluir negociaciones y pactos destinados a poner fin a la violencia. Por lo general son intermediadas por un ecléctico grupo de personajes – desde funcionarios públicos y trabajadores humanitarios hasta grupos religiosos, y miembros activos o antiguos de las pandillas. Y aunque las treguas están generando una considerable atención por parte de los medios de comunicación mundiales, la evidencia sobre lo que realmente logran es sorprendentemente escasa.

ESTUDIOS SOBRE LAS PANDILLAS

Durante los años ochenta y noventa, científicos sociales de Estados Unidos emitieron una opinión negativa sobre las treguas de pandillas. Muchos creían que este tipo de acuerdos, en lugar de legitimar las pandillas, reforzaban la autoridad de los líderes, profundizaban la cohesión entre sus bases, y reproducían violencia, en lugar de reducirla.

En los años noventa, Kodluboy y Evenrud argumentaron que

aunque la mediación podría «ser a veces necesaria para prevenir la violencia inmediata o prevenir la pérdida de la vidas… [ésta] aumenta el riesgo de validar a la pandilla como una entidad social legítima, comprando de este modo la paz a corto plazo al precio de la permanencia de la pandilla en el largo plazo».

En los últimos años, expertos en pandillas de Norteamérica y Europa Occidental han comenzado a repensar formas de disminuir la violencia de las pandillas. Unos pocos profesionales ilustrados saben que la única manera para que funcionen las treguas de pandillas es trabajando sobre las condiciones subyacentes que dan lugar a la formación de las pandillas.

Después de todo, las pandillas no surgen en el vacío. Son grupos cohesivos que proporcionan identidad, sentido y seguridad a sus miembros. Paradójicamente, los jóvenes que se unen a las pandillas tienden a sentirse más seguros, a pesar de estar en mayor riesgo de tener un final violento. Los investigadores argumentan que solamente con hacerle frente a la marginalización, creando empleo, y lidiando con las influencias de pares y otros factores de riesgo, las pandillas pueden ser derrotadas.

Vale la pena señalar que la violencia de pandillas no es inevitable. Hay maneras de alterar el comportamiento de los miembros, lo cual es precisamente lo que las treguas tienen la intención de hacer.

El especialista sobre pandillas John Hagedorn ha demostrado cómo

«las pandillas, las milicias, las facciones y los carteles tienen la capacidad no sólo de librar una guerra, sino también de frenarla».

Pero, ¿cuál es, en realidad, la experiencia de las treguas de pandillas en América? La mayor parte de la evidencia parece mostrar que, si bien las treguas pueden reducir temporalmente la violencia, la guerra de pandillas generalmente se reanuda ante la ausencia de medidas de acompañamiento para abordar los desafíos más fundamentales de bienestar político y social.

LA VERDAD SOBRE LAS TREGUAS DE PANDILLAS

La investigación más prolífica sobre treguas de pandillas proviene de Norteamérica. Esto tal vez no sea del todo sorprendente dado que se cree que en Estados Unidos hay más de 33.000 pandillas, con un máximo de 1,4 millones de miembros con presencia en casi todos los estados del país.

Los estudios sobre las pandillas más conocidas, especialmente los Bloods y los Crips en Los Ángeles registran una fuerte reducción en la violencia, aunque de corto plazo. A raíz de la tristemente célebre “Tregua Watts”, las bajas resultantes de tiroteos desde automóviles se redujeron significativamente a raíz de los acuerdos negociados, aunque también se reportaron aumentos varios meses después.

Por la misma época, las treguas negociadas en Chicago generaron disminuciones significativas, aunque temporales, en las lesiones por arma de fuego.

En otras palabras, las ganancias a corto plazo fueron anuladas por el aumento de la violencia a mediano plazo.

Más recientemente, una serie de controversiales treguas de pandillas han aparecido en todo el resto del continente americano, incluyendo Belice, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, México y, Trinidad y Tobago.

Nadie sabe cuántos miembros de pandillas hay en Latinoamérica, con estimaciones que varían entre los 50.000 a 85.000 pandilleros de las pandillas MS-13 y Barrio 18 solamente en Centroamérica. Hay por lo menos otros tantos en Sudamérica. Y debido a que la política de Estados Unidos de deportar convictos ha continuado, el problema parece estar empeorando. Frente a la espiral de violencia, se han llevado a cabo negociaciones de gran visibilidad en toda la región.

En particular, los países de Centroamérica son los que más están experimentando con las treguas de pandillas. Algunos acuerdos han sido respaldados por organizaciones regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), alcaldes, sacerdotes y expandilleros. Al menos una tregua en particular ha generado impresionantes ganancias en la mejora de la seguridad. Después de que la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y su rival Barrio 18 declararan una tregua en 2012, las tasas de homicidios nacionales de El Salvador se desplomaron, aunque se sospecha que están volviendo a subir.

Sobre la base del optimismo que rodea el proceso, se pusieron en marcha procesos similares entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 en Honduras. Después de un comienzo prometedor, hay algunas preocupaciones de que la iniciativa hondureña este fallando.

DIFERENCIAS EN LAS EXPERIENCIAS

Si bien es tentador agrupar las experiencias centroamericanas, existen grandes diferencias entre ellas.

En el Salvador, el gobierno tiene comparativamente más legitimidad que la administración actual en Honduras, en donde su anterior presidente Manuel Zelaya, fue derrocado por un golpe militar en 2009, y en donde las elecciones más recientes están en disputa. Por otra parte, debido a que están mejor organizados y son más conscientes de su poder, los miembros de las pandillas salvadoreñas son políticamente astutos y mejores negociadores en contraste con sus homólogos hondureños. Por otro lado, con un poco de experiencia por haber servido como guerrilleros en décadas anteriores, los líderes de las pandillas de El Salvador ejercen un mayor control sobre la tropa.

Mientras tanto, una tregua en Belice terminó después de agotarse el dinero. Por otro lado, funcionarios guatemaltecos están considerando la posibilidad de la mediación con las pandillas en la ciudad capital.

El resultado de las treguas de pandillas en el Caribe ha sido similarmente desigual. La negativa de algunos miembros de las pandillas a participar en las treguas de pandillas en Trinidad y Tobago ha socavado fatalmente su éxito. Según Edward Maguire, quienes eligieron desarmarse fueron atacados rápidamente por facciones rivales, ya que fueron considerados débiles y vulnerables. Como era de esperarse, las negociaciones tienden a fallar cuando las partes principales son desunidas y desorganizadas. Para que una tregua funcionase en Puerto España, las principales pandillas tendrían que haberse inscrito en el tratado. Para empeorar las cosas, los políticos que ayudaron a negociar el cese al fuego también han sido objeto de intensa crítica política, dificultando la capacidad para actuar con autoridad –un ingrediente fundamental del éxito de la mediación.

Las evaluaciones de las treguas en Centroamérica y el Caribe muestran que en ocasiones éstas aumentan el nivel de violencia. Las batallas campales comúnmente se desencadenan antes de los acuerdos, lo que mejora la posición de las pandillas ante la negociación. La violencia después de las treguas se da por el desborde a nuevos barrios y ciudades, que antes no eran afectados.

Fenómenos análogos se observan con regularidad durante y después de negociaciones de cese al fuego y acuerdos de paz en zonas de guerra convencionales en todo el mundo. Sin términos claros, incentivos apropiados y recursos adecuados, tales acuerdos rara vez se mantienen.

Las treguas de pandillas en países como Brasil han perdurado por más tiempo de lo esperado, aunque últimamente han mostrado signos de tensión. Por ejemplo, en 2012 inició una tregua de seis años entre la policía militar de São Pablo y el Primer Comando Capital o PCC, una pandilla con sede en la cárcel. La tregua se desplomó después de que el gobierno fuera acusado de violar un acuerdo informal que protegía a los líderes de las pandillas y limitaba las represiones policiales contra los bastiones de las pandillas. Como resultado, la ciudad fue testigo de una oleada masiva de asesinatos en represalia, por parte de la policía y los miembros de las pandillas. Treguas de pandillas comparables se negociaron en Recife y Río de Janeiro, con resultados igualmente mixtos.

Existe una preocupación real de que las treguas de pandillas pueden llegar a generar conflictos y consolidar alianzas entre los “empresarios de la violencia”.

Algunos observadores experimentados son pesimistas sobre la posibilidad de que las treguas de pandillas puedan reducir la violencia en el mediano y largo plazo. Citan el largo legado del uso instrumental de la violencia por parte de las pandillas, la importancia que conceden al mantenimiento del estatus, su débil estructura de mando y control, y los efectos no deseados de reforzar la cohesión de las pandillas, como factores clave que influyen en los resultados de la tregua.

LAS PANDILLAS LATINOAMERICANAS MEZCLADAS CON EL PODER POLÍTICO

El Centro Nacional de Investigación sobre Pandillas (NGCRC, por sus siglas en inglés) concluyó en 1995 que las treguas de pandillas «rara vez tienen éxito y de hecho son riesgosas». ¿Pero lo son?

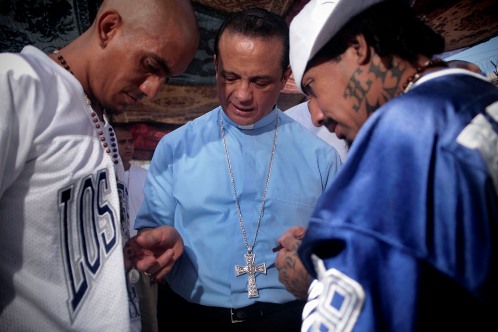

Las treguas de pandillas que recientemente han aflorado en Centroamérica y Sudamérica son diferentes a las que tuvieron lugar en los años noventa en Estados Unidos. Estas están siendo negociadas entre pandillas de muchos tipos diferentes. La «guerra de pandillas» que se libra en países como El Salvador y Honduras está profundamente influenciada por las redes del crimen transnacional, así como por las élites políticas.

Las pandillas y las treguas de pandillas no son asuntos puramente internos formados por los intereses discretos de los vecinos y disputas localizadas sobre el territorio. Las pandillas están, ellas mismas, incorporadas en el Estado a través de redes que las conectan con actores civiles corruptos, burócratas y políticos. Servidores públicos –desde el nivel federal o desde la ciudad- participan en organizaciones criminales internacionales y, a menudo se han aprovechado de su posición para beneficiarse del tráfico internacional de drogas o de mafias más locales.

La ola de treguas en Centro y Sudamérica y el Caribe tienen más similitud con los acuerdos de paz negociados en zonas de guerra que con la mediación interna llevada a cabo con las pandillas latinas y afroamericanas de Norteamérica.

Y mientras que algunos analistas militares están explorando las formas en las que la lucha en contextos de guerra se pueda adaptar a la lucha contra las pandillas, sorprendentemente hay un silencio entre los círculos académicos acerca de cómo las lecciones de las negociaciones de paz podrían aplicarse a lugares sin conflictos.

Puede ser que algunas de las herramientas tradicionales de construcción y consolidación de la paz, el diálogo, la negociación y otras estrategias basadas en el contacto, podrían ganar fuerza en la contención de la violencia impuesta por los carteles de la droga, las mafias, las pandillas juveniles, y las milicias.

REFLEXIONES SOBRE LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LAS PANDILLAS

Una limitación de las treguas de pandillas se puede relacionar con su incapacidad para hacerle frente a las motivaciones subyacentes y la dinámica social de la violencia de pandillas.

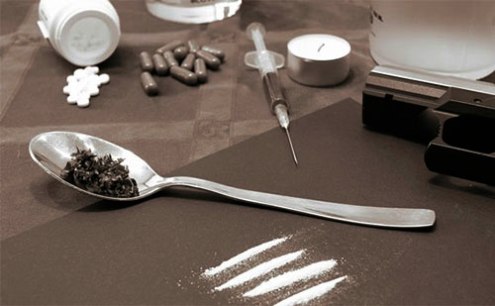

A pesar de su relación con el tráfico internacional de drogas o el tráfico ilícito de personas, la violencia perpetrada por las pandillas se genera por factores locales –percepción de falta de respeto, disputas territoriales, así como tensiones sobre el estatus y el prestigio.

Los asesinatos son a menudo simbólicos, relacionados con represalias y venganzas, y como resultado de luchas internas por el poder.

A menos que las pandillas tengan un alto grado de cohesión interna, las disposiciones desde arriba pueden tener poco eco abajo. Como resultado, las treguas de pandillas pueden proveer legitimidad a los líderes, en lugar de cambiar la dinámica entre los miembros de menor rango.

Expertos en el tema de pandillas afirman que las treguas pueden ser necesarias, pero son insuficientes como medio para prevenir la violencia a largo plazo. Existe un temor a que el enfoque limitado de las treguas sea incluso una parte del problema. Esto se debe a que las pandillas están en sí mismas vinculadas a mercados ilícitos transnacionales más amplios y a sistemas de clientelismo.

El enfoque en la mediación con los líderes también descuida las condiciones sociales y económicas específicas que permiten la existencia, y a su vez, sostienen las pandillas. Después de todo, la mayoría de los pandilleros provienen de comunidades marginadas y de bajos ingresos. A menos que se mejoren sus condiciones estructurales, como sostienen algunas agencias de ayuda, las guerras entre pandillas continuarán.

Según Irving Spergel puede ser imposible eliminar las pandillas, pero la reducción de la violencia relacionada con las pandillas es un objetivo posible.

Una forma de mejorar el resultado de las treguas de pandillas en Latinoamérica y el Caribe puede ser la de aprovechar el poder de las redes transnacionales –incluidas las relacionadas con las pandillas y los actores de la sociedad civil. Esto se debe a que los acuerdos de pandillas en lugares como Belice,Colombia, El Salvador, Honduras, México y Trinidad y Tobago presentan características transnacionales, aunque muchos de los impulsores de la violencia de las pandillas son locales.

Es cierto que los antiguos refugiados y deportados salvadoreños en Los Ángeles contribuyeron al aumento de las maras. Y es más, en 2012 sacerdotes y madres de pandilleros muertos en California, los cuales están radicados en Los Ángeles, se han unido a grupos asesores transnacionales junto con exmiembros de pandillas para fortalecer la tregua en El Salvador.

También hay alguna evidencia sobre el intercambio de experiencias y conocimientos entre las pandillas a través de las fronteras. Los ejemplos más obvios son los intercambios entre gobiernos, departamentos de policía, pandillas y grupos de la sociedad civil entre Estados Unidos y sus homólogos de Centroamérica y el Caribe. Sin embargo, también hay intercambios que están surgiendo entre y dentro de los países de toda la región, incluyendo México y los países vecinos de Centroamérica y Suramérica.

Por ejemplo, mediadores responsables de la negociación de la paz entre las pandillas en El Salvador recientemente comenzaron a trabajar también con los líderes de las maras de Honduras, con el apoyo de la OEA. También hay ejemplos de esfuerzos para iniciar el diálogo entre los líderes de las pandillas en El Salvador y en Guatemala.

¿LAS TREGUAS DE PANDILLAS TIENEN FUTURO?

Hay una gama sorprendentemente amplia de experiencias sobre treguas de pandillas a través de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe. Si bien todas son únicas en su forma y contenido, muchas de ellas comparten algunos rasgos. La mayoría tienen más de un parecido con acuerdos de paz tradicionales, ceses al fuego y amnistías acordadas por partes las beligerantes en los conflictos armados convencionales.

Por ejemplo, las treguas de pandillas con frecuencia incluyen cláusulas destinadas a promover la creación de confianza y verificación de los compromisos, desarmar y desmovilizar, definen hitos y puntos de referencia, y garantizan reuniones periódicas para examinar y supervisar los progresos. En algunos casos las treguas de pandillas se han negociado por terceros, incluyendo compañías profesionales de negociación de conflictos.

Una buena dosis de cautela está justificada cuando se hagan las evaluaciones sobre el “éxito” de una tregua de pandillas, sobre todo porque muchas de ellas han fracasado.

También vale la pena señalar que el resultado de las soluciones negociadas para las guerras es igualmente desigual: al menos el 20 por ciento de los conflictos reinciden dentro de unos pocos años después de su terminación.

Vale la pena recordar que el estudio de las treguas de pandillas en América se encuentra todavía en sus primeros pasos, y la evidencia es aún parcial. Una revisión superficial indica que comparativamente pocas treguas de pandillas han producido reducciones duraderas en la violencia. Por el contrario, muchas de éstas han consolidado la autoridad de pandillas, y en algunos casos, reforzado su autoridad. Esto plantea preguntas acerca de las limitaciones de las treguas de pandillas por sí mismas, y sobre la importancia de llevar a cabo la mediación en combinación con otras estrategias frente a las causas estructurales de la formación de pandillas y su permanencia.

En el mejor de los casos, las treguas de pandillas pueden ayudar a terminar con el conflicto violento y a crear el espacio necesario para abordar las causas estructurales subyacentes que conducen a la aparición de grupos armados. Pero sin un proceso continuo, el retorno hacia la reanudación de la violencia parece casi inevitable.

Lo mismo ocurre en las guerras civiles: los acuerdos de paz, que idealmente incluyen medidas concretas para resolver las cuestiones sobre las que se está librando en el conflicto, fallan con menor frecuencia que las meras treguas. Como saben la mayoría de los negociadores, esto es porque los acuerdos de paz son el comienzo y no el fin de un proceso.

Los retos son numerosos. La evidencia también sugiere que los acuerdos de paz negociados son menos propensos a evitar la recurrencia de conflictos que las victorias militares directas. Los mediadores a través de las Américas y el Caribe harían bien en tomar nota.

Fuentes: Insight Crime, Signos de estos Tiempos